Судебная власть между законностью и совестью

Программа Марины Лобановой

«Книжное обозрение»

Гость: Татьяна Юрьевна Борисова

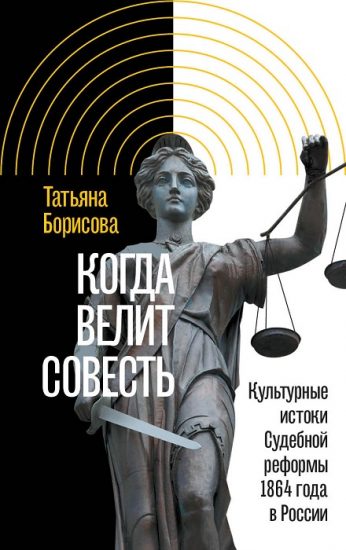

Тема: книга «Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России», передача 1

Эфир: 18 мая 2025 г.

АУДИО

Марина Лобанова:

У нас в программе есть такая категория: книга-событие. Я считаю, что сегодняшняя книга именно такая. Она называется «Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России». Это знаменитая реформа императора Александра II, императора-освободителя. Я благодарна Даниилу Викторовичу Петрову, который указал мне на эту книгу. Она относится к истории права, но, мне кажется, для большинства людей совсем не очевидно, что совесть и право как-то друг с другом соотносятся.

Татьяна Борисова:

Это действительно большая и сложная тема: проблема правового государства в России и я бы сказала даже – проблема правовой защищенности в России. Я больше 20 лет уже занимаюсь историей права в России, и вот негативный образ права, правоспособности российских граждан отстаивать свои интересы в суде – эта очень сильная культурная традиция меня заинтересовала еще когда я училась в Санкт-Петербургском университете. Я встречаю очень много иностранных учёных, исследователей российского права, социологов, изучающих российское право, мне было часто очень интересно слышать о том, насколько плохой PR, так скажем, у российской правовой системы, притом что российские суды не так уж и плохи. Одна моя замечательная коллега в Оксфордском университете в своём докладе приводила очень интересное наблюдение о том, что в Великобритании, если люди недовольны исходом своего дела в суде, они чаще всего относят свой результат к какой-то погрешности правосудия, в целом считая английское правосудие справедливым, а свой именно случай какой-то ошибкой, каким-то исключением из правил. А в России наоборот, очень многие опрашиваемые ею были довольны исходом своего судебного дела, но считали именно это исключением, тогда как общая оценка действия судебной системы была отрицательной. И меня интересовало – откуда берётся этот негативный образ. Собственно, моя книга о том, как этот образ создавался, переживался, и как его пытались изменить, переломить в середине шестидесятых годов XIX века, поставив категорию совести рядом с законом. И вот это вот стремление людей к правде, которая зачастую вступает в конфликт с правом, с формальным правом, вот это стремление получило очень яркую такую окраску и стало основой судебной реформы.

Марина Лобанова:

Эта реформа попыталась, не знаю, можно ли так сказать, «протащить» совесть в сферу закона?

Татьяна Борисова:

Когда мы говорим о соединении морального суда, нравственного суждения, суждения по совести и суждения по закону, мы, конечно, должны тут же вспомнить два очень важных юридических института. Институт суда присяжных, цель которого как раз привнести в правосудие такое вот обыденное суждение о справедливости. И некоторым образом показать, законодателю в том числе, где правовая норма, например, уже отстает от представлений времени. … А второй институт – это институт судебной защиты, когда адвокаты тоже привносят своё видение вины и ответственности конкретного преступника, они привносят моральные, риторические какие-то аргументы, пытаясь объяснить преступный, возможно, выбор, который люди совершили. То есть адвокаты пытаются личную ответственность их подзащитных распространить на то общество, в котором совершено преступление.

Эти институты существуют, безусловно, не только в России, но вот такой контраст между моральным и законным, его острое переживание – мне кажется, здесь есть элемент такой национальной специфики, связанный с невозможностью широких слоёв общества участвовать, действительно участвовать, я сейчас исторически говорю, в процессе реализации законодательной власти. И получается здесь некоторое напряжение между требованием жить по закону и ощущением своей обособленности от законодательного процесса.

Марина Лобанова:

Если есть такая задача, например, сделать сквозное право для всех слоёв общества, то это означает сломать сословную систему, которая является на данный момент, на момент этой реформы, единственной системой существования этого общества. То есть если мы проводим такую реформу – тогда уж нужно предлагать другое устройство общества, не сословное. Но, как я понимаю, оставлялось словное общество, и ему предлагалась сквозная система права. Но это уже конфликт, разве нет?

Татьяна Борисова:

Реформы Александра II – это, безусловно, очень важная веха национального развития России. То есть: представление о России, о русских людях как единой общности, в которой крестьянин и граф, неграмотный человек и высокообразованный, европейски образованный человек – могут сесть вместе в одну коллегию присяжных и вместе судить преступление. Их «голос совести» будет уравнен. Это колоссальный прорыв в представлении о ценности человеческой жизни, человеческого суждения. И с этой точки зрения эти реформы, почему мне очень хотелось о них написать сейчас, они очень важны, потому что они как раз показывают беспрецедентную попытку признания за другим тех же естественных прав, которые есть и у тебя.

И это большая трудность и большая проблема, потому что фактическое равенство, не формальное, не теоретическое, это проблема любого общества, потому что от природы люди демонстрируют неравенство. И стремление к признанию за другими равной тебе ценности – это очень большое гуманистическое стремление, которому противостоят разные социально-политические и экономические реалии устройства общества, в котором равенства никогда нет. Вот в середине века девятнадцатого возникла этическая потребность представить равнозначную ценность голоса каждого русского человека, это замечательный проект, я считаю. И более того, не только представить такую равнозначную ценность, но и создать некоторые институты, в которых эта равнозначная ценность может практиковаться. В частности, институт присяжных. Я в своей книге пишу, что эта идея вызывала большие споры, очень много было сомнений. И мне как раз было интересно, как возникла уверенность в том, что это в принципе возможно и что это нужно.

Сословная структура общества – это такие заборы, которые стоят между людьми, и помыслить сближение разных корпораций – это очень большая проблема. И, действительно, прямо в уголовном уложении зафиксировано чёрным по белому, прямо в букве закона зафиксировано, что крестьянин, если он совершает преступление в городе, он подвергается одному наказанию, а если он совершает преступление в деревне, то он подвергается другому наказанию. И, в любом случае, эти наказания мягче наказаний для образованных, цивилизованных людей. То есть огромный процент населения Российской империи выводится из представлений об ответственности, о понимании последствий поступков. И мне как раз было интересно – как из соображений о «несознательности» громадного большинства населения Российской империи всё-таки рождается вот такая вот мечта (и она реализуется, эта мечта) двигаться в направлении общего развития и презумпции какой-то благой, доброй, полезной воли, основанной на совести. То есть здесь есть очень много такой веры в человека, в русского человека – неграмотного, неразвитого, вот со всеми разными «не», которые тоже здесь были, но было и стремление перебороть вот эти разные «не» и строить общность, основанную на ценности морального суждения, на некотором общем представлении о добре и зле.

Марина Лобанова:

Да, но такое ощущение, что мы сейчас закон вообще задвинули куда-то. Тогда зачем закон нужен? Давайте всё по совести решать и всё. Закон и не нужен. И вот в этой самой идее, прекрасной, я преклоняюсь перед людьми, которые её продвигали, это, как вы сказали, введение в юридическую практику уважения ко всем людям… но не видим ли мы здесь вот такого нивелирования закона? А от нивелирования закона, знаете, последствия могут быть такие, что потом вспомните ещё старые плохие времена как самые лучшие…

Татьяна Борисова:

Конечно, конечно, здесь, безусловно, была угроза закону, но её не видели. И я объясню, почему её не видели. Потому что совесть уже давно, с петровских времён, воспринималась как полезное качество российских подданных.

…

Мне хотелось подчеркнуть, что совесть ставит вопрос о коллективной ответственности.

…

Я использую понятие «влиятельных чувств», когда есть какие-то влиятельные установки о том, что есть мир, что есть человек, в чём его задача, какие ценности действительно важны. Мне кажется, что вот эта судебная власть – власть судить и ощущать своё суждение как часть проявления своей воли, своего выбора, – это очень важная история акцентуализации человеческой личности. В своём выборе, в своём суждении человек желает проявить себя, проявить свою суть, смысл бытия своего в конкретных исторических обстоятельствах.

…

Вот как раз об этом моя книга: о том как люди решили, что они должны наполнить государство другими смыслами. Смыслами, в которых будет важна справедливость, в которых будет важна правда, в которых будут важны общие цели, общие дела, и в которых государственная деятельность будет наполнена общими целями, общими делами по доброй воле. По доброй воле люди захотят реализовывать то, что им представляется важным, вместе достигая целей развития и отдельной личности, и общности, в данном случае – Российского государства.

…

Марина Лобанова:

Когда говорим о судебной реформе Александра II, мне кажется, даже на это время забываем, что одновременно отменяется крепостное право и проводится судебная реформа. Это настолько космические изменения!

Татьяна Борисова:

История этим очень интересна. Мы, конечно, всегда смотрим из конца событий, когда всё уже стало возможно, но меня как раз очень интересует вот это вот ощущение свободы людей менять историю. … Когда у людей по каким-то причинам, которые как раз я описываю в книге, появляется ощущение, что так жить дальше нельзя, и мы должны изменить эту жизнь, и мы должны строить её по правде, и нам всем это нужно, и мы готовы идти на какие-то жертвы даже для этой правды. Мне кажется, очень интересно и полезно на это посмотреть повнимательней, как это происходит.

См. также:

«Правда выше закона». Хлеб-соль русской экономики

От «пирожка» и «сковородочки» до «дорогой иномарки». Как устроена коррупция (зачеркнуто) экономика и судебное дело в Московской Руси. Программа «Архивная история». Павел Седов. Эфир 29 августа 2022 г. АУДИО

Что такое хорошо и что такое плохо в Московской Руси?

Остаться с носом – плохо. Ударить сковородочкой – хорошо. Программа «Архивная история» с участием историка Павла Седова продолжает детализировать историю России XVII века. Часть 2. Эфир 26 сентября 2022 г. АУДИО

700 лет истории независимого от властей русского православного прихода

«Церковный приход стал еще одной жертвой империи». В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» – историк Алексей Беглов, автор книги «Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы». Передача 3. Эфир 12 февраля 2023 г. АУДИО

Что такое приходская революция?

Что такое «приходская революция» и «церковное возрождение 1920-х годов»? В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» – историк Алексей Беглов, автор книги «Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы». Передача 4. АУДИО

Право и правда: мученичество юристов

В программе «Книжное обозрение» представляем знаковую для 2022 года книгу – биографию Юрия Новицкого. Авторы книги – историки Иван Петров и Никита Гольцов. Эфир 23 октября 2022 г. АУДИО

Иоанн Златоуст – житие на все времена. Особенно – когда внешнее благополучие сочетается с внутренней тревогой

После Церкви мучеников – эпоха торжества Православия и… обмирщения христианства. Но и в этой ситуации великий святой – Иоанн Златоуст – умудрился вернуть христианству идеал мученичества. Константин Махлак в программе «Книжное обозрение» о древних житиях святителя Иоанна Златоуста. Эфир 14 февраля 2021 г. АУДИО

Секрет успеха христианской веры

В программе «Книжное обозрение» преподаватель Института Богословия и Философии Константин Махлак рассказывает о книге Барта Эрмана «Триумф христианства». Эфир 1 и 8 ноября 2020 г. АУДИО

Богословие монархии

«Государь выше отдельного подданного, но меньше их совокупности». В программе «Книжное обозрение» речь идет о политической теологии и монархии. АУДИО

Народ и власть: империя как республика, монархия как демократия

В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак рассказывает о книге Энтони Калделлиса «Византийская республика: народ и власть в Новом Риме». Эфир 15 февраля 2018 г. АУДИО

Дитрих Бонхёффер. Не идти по пути наименьшего сопротивления

Этика мгновения. Прыжок веры. Богословие пацифизма. Христианство и Гитлер. Дмитрий Лебедев в программе Марины Лобановой «Встреча» рассказывает о жизни и богословии Дитриха Бонхёффера. Передача 2. Эфир 12 октября 2024 г. АУДИО

«Медный всадник» Пушкина. Смысл произведения

«Печален будет мой рассказ»: Петербург – не для маленького человека. В программе «Встреча» культуролог Петр Сапронов – о трех главных героях знаменитой пушкинской поэмы «Медный всадник». АУДИО

Кто способен оценить человека? И зачем постоянно расти над самим собой

«Мы с вами живем в ситуации, где бездарность господствует почти всеобщая». Беседа с культурологом Петром Сапроновым, ректором Института богословия и философии, о том, что человеческое достоинство не сохранить, если постоянно не возделывать. Часть 2. Эфир 6 июля 2024 г. АУДИО

Свобода в России

В программе «Встреча» продолжаем беседу на тему свободы с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым. Часть вторая. Эфир 10 сентября 2022 г. АУДИО

Свобода: Запад и Россия. Ключевое сходство, ключевое различие

В программе «Встреча» на тему свободы беседуем с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым. Часть первая. Эфир 3 сентября 2022 г. АУДИО

Женское право в Библии

Цикл бесед с библеистом Светланой Бабкиной «Женщины в Библии». Восьмая передача: женское право. АУДИО

Золотое правило: желай – для себя, делай – для других

Вторая часть беседы с библеистом Глебом Ястребовым на тему евангельской максимы: не судите, да не судимы будете. АУДИО

«На скамье подсудимых – вся православная Россия»

Были ли гонители церкви искренни? Свидетельства современников. «Всегда начеку, всегда в борьбе с врагом… потому что нет у него того оружия, которым может располагать его враг – оружия знания». Обсуждаем с историками Иваном Петровым и Никитой Гольцовым влияние внешних факторов на церковную жизнь. Передача 4. АУДИО