«Курс петербурговедения – самый сложный из всех, что я когда-либо подготовил в культурологии»

Программа Марины Лобановой

«Возвращение в Петербург»

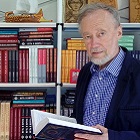

Гость: ректор Института Богословия и Философии Петр Александрович Сапронов, доктор наук, автор учебника «Культурология», автор книг «Русская культура. IX – XX вв.», «Россия и свобода», «Российские государственные деятели и русский миф», «Словарь ключевых понятий христианского богословия» и др.

Тема: 30-летие возвращения названия Санкт-Петербургу. Культурология города: имя, судьба, архитектура

Часть 2

Эфир 9 августа 2021 г.

АУДИО

Марина Лобанова:

Мы продолжаем говорить о знаменательной дате – 30 лет со дня возвращения нашему городу его названия Санкт-Петербург, 12 июня 1991 года жители нашего города проголосовали за возвращение Санкт-Петербургу его имени и 6 сентября того же года каким-то органом власти, как-то еще это называлось, Верховный Совет РСФСР принял это решение, уже подписав бумажку. Но, тем не менее, мы празднуем 12 июня. И сейчас мы живём в год тридцатилетия этого возвращения. Всякий юбилей – повод подумать об этом. В прошлой программе мой собеседник, доктор наук, один из самых известных культурологов в России Петр Александрович Сапронов, ректор Санкт-Петербургского института богословия философии, профессор Санкт-Петербургской духовной академии размышлял на тему значения Санкт-Петербурга как города и значение возвращения его имени. Сегодня мы продолжим нашу беседу.

Петр Александрович, мне хочется спросить, а вот когда ваши студенты сейчас идут вот сюда, в это интересное место, я, знаете, здесь пофотографировала, просто представила себе, что вот идёт человек, не важно каких лет – 20 или 55 ему, вот он идет сюда изучать богословие, изучать культуру, русскую культуру, мировую христианскую культуру, слушать ваши лекции, слушать лекции других преподавателей… он архитектурно получает дополнительное впечатление к получаемым знаниям. А мы находимся в центре просветительском при Феодоровском соборе. Это восстановленный храм Феодоровской иконы Божией Матери к 300-летию дома Романовых. Интересная архитектура. Петербургское ли это место? Как это всё сочетается? Вот даже эта красная стена, «под Кремль» сделанная, да, и этот дом, который при храме, и храм – в едином архитектурном стиле. Наверное, всё-таки это модерн. Но восстановленный модерн после ужасного поругания и опустошения этого места. Здесь столько и смыслов, и истории, и вот этой «русскости», «петербургскости». И современности, нашего какого-то положения очень странного, потому что вокруг-то разная архитектура, если, допустим, с Невского сюда идти – мы попадаем «из Петербурга» не знаю даже в какое место… а дальше, рядом – это дома уже XXI века, они совсем странные. Очень какая-то насыщенная здесь атмосфера.

Как вы думаете, вот ваши студенты когда сюда идут, и вы когда сюда идёте, как это настраивает на изучение всех тех предметов, которые преподаются в Институте богословия и философии?

П.А. Сапронов:

Действительно, сам замысел этого собора некогда, еще до Первой мировой войны, это было довольно рискованное предприятие, потому что это, действительно, модерн, и одновременно это можно обозначить как стиль russe, а стиль russe и Петербург – ну как-то они трудно совместимы. «Русский стиль» противопоказан и даже катастрофичен для Петербурга. Но странное дело, с этим собором ничего такого не произошло. За счёт чего? За счёт того, что он расположен в месте, которое исключает всякие претензии. Вот на какую-то выделенность, на то, чтобы организовывать вокруг себя большое пространство, что действительно было бы катастрофой. Вот это его такая укромность, скромность расположения сразу же создает особое настроение. Ну конечно же, к этому надо добавить еще то, что архитектурные достоинства в русском стиле, конечно, тоже могут быть довольно скромные, но они несомненно есть. Это, может быть, в чём-то стилизация, но это в тоже время настоящий храм Московской Руси. Это такая русская деталь в Петербурге, который принято называть западным городом, самым западным городом России. Но ведь и это не совсем точно. Когда в Петербург наезживало много иностранных туристов – представителей русской эмиграции, я много общался с нашими соотечественниками, чьи родители уехали после революции из большевистской России, и они мне всё время говорили, да и не только они, и Оливье Клеман это мне говорил, ныне покойный, виднейший православный богослов, француз по национальности, но именно православный богослов, «что вы, это, конечно, западный город!». «Конечно, мы здесь его не отличаем от наших западноевропейских городов». А у меня в голове вертелось другое: что наш Петербург, вообще говоря, хотя вроде бы уже до кончиков ногтей западный город, но он русский, понимаете. Это всё, может быть, достигается за счёт какой-то нюансировки, за счет каких-то деталей, за счет чего-то неуловимого. Но я вам приведу один пример, для меня наиболее показательный, это Казанский собор.

…

Да, наш город совершенно западный, насквозь западный, но это именно русский западный город. На этом фоне, возвращаюсь к собору, где мы сейчас находимся, конечно, он всё-таки каким-то чудесным образом вписывается. Это оказывается очень особый, очень неожиданный уголок Петербурга. … Русь и Россия – они здесь уживаются.

Марина Лобанова:

Вы читаете курс культурологии, курс христианской культуры, а не было ли у вас мысли именно курс петербурговедения отдельно читать?

П.А. Сапронов:

Что касается моей персоны, то такого курса я пока не читаю. Но вот один из наших молодых преподавателей, я его уже выпускал на чтение такого курса, он был небольшой, пробный, но, по-моему, пользовался популярностью. Я не очень-то, в отношении себя и других наших преподавателей, не очень тороплюсь с введением этого курса, потому что он гораздо сложнее, чем это может показаться. Потому что о Петербурге ведь очень-очень много сказано. О Петербурге высказались (это же очень редкий случай) едва ли не все наши литературные классики XIX века. И он осмыслялся философски, в русской религиозной философской мысли. Или, такой ход: Петербург и Москва, на сопоставлении, этим очень многие занимались в XIX веке, отчасти и в XX веке. То есть это материал безграничный. И чтобы не свести разговор о Петербурге к таким, знаете, дайджестам из вышесказанного уже, конечно, надо ещё потрудиться. У меня, может быть, и есть в замысле такой курс, но он для меня тоже будет невероятно сложен. Вот проговорить о Петербурге, без особых претензий на какие-то открытия, что-то новое – не новое, но что ли впервые увиденное. Конечно, мне бы это очень хотелось.

Марина Лобанова:

Вы обычно читаете курс культурологии? А в этом году будете еще какой-то курс читать?

П.А. Сапронов:

Обыкновенно я читаю курс мировой культуры и курс русской культуры.

…

Культура раз за разом всегда была такова, каким человек видит бога. Если человеку дано, вот этой эпохе, точнее, может быть, дано такое боговедение, восприятие бога, такова будет его культура. Он себя выразит, обнаружит, выстроит вокруг себя мир – в соответствии с тем, какому богу он поклоняется. Разговор о человеке, то есть о культуре, он, в каком-то смысле, если не совпадает с разговором о боге, то выходит на тему бога.

Очень важный для меня момент – если наступает пора секуляризации культуры, обмирщения ее, десакрализации, это неизбежно влечет за собой некоторые непросто трансформации в культуре, но упадок.

…

Курс религиозной живописи также будет в этом году. Ну а для «продвинутых» наших студентов, например, курс мифологии секулярной культуры.

…

Марина Лобанова:

К вам приходят учиться петербуржцы. А вот если бы не вернули 30 лет назад название нашему городу и мы были бы ленинградцами. Я сейчас слышу даже от православных, они говорят: ну и что, ничего не изменилось… А изменилось ли что-то 30 лет назад?

П.А. Сапронов:

Самая ужасная для меня фраза, катастрофическая, это «я родился в Ленинграде – я к этому привык», «жил я в Ленинграде и дальше бы жил в Ленинграде».

…

Всё-таки, ещё раз скажу, всё-таки «петербуржец» – это не только из прошлого, но и из настоящего.

Марина Лобанова:

Как вы считаете, важность названия – это прежде всего понимает человек, который по преимуществу человек культуры, или всё-таки это понимает больше тот, кто по преимуществу христианин?

П.А. Сапронов:

Я как-то уж так разводить человека культуры и христианина не могу. Почему? Потому что, понимаете, если наш брат православный христианин слишком уж прост, то он, вольно или невольно, будет обременен какими-то нехристианскими реалиями. У него будут какие-то предрассудки, он самое существенное в церковной жизни от чего-то внешнего и не всегда обязательного не сможет отделить. Всё-таки христианство – религия Писания, всё-таки христианство – религия богословия. Ведь далеко не в каждой религии было когда-либо богословие. И христианину, тем самым, задано вот это: учись, постигай.

…

Если, скажем, святой Сергий Радонежский скорбел, что у него нет большого дара к учению и что он не очень в нем преуспел, ну ведь наш великий русский святой обозначал проблему очень точно.

…

И если вдруг от христианина православного нашего вы слышите «какая разница, как называется город», ну этим же что обозначается? На самом деле обозначается: «какая разница – большевики или императорская власть», ну… значит, что что-то с тобой, друг, не то, что твоё благочестие – очень сомнительно. А это действительно неблагочестиво – говорить, что «мне наплевать, как называется город». И вообще наплевать – на слово, на имена, а «мне важно существо дела». Но ведь «существо дела» – оно держится словом и именем.

…

Название города освящает его, оно его довершает, а потом, какая это музыка: Санкт-Петербург!

Полностью слушайте в АУДИО.

П. А Сапронов: «Третий Рим — сказано о Москве. Москва — третий Рим и четвертому не бывать. Но есть и четвертый Рим — это Петербург».

См. также:

«Медный всадник» Пушкина. Смысл произведения

«Печален будет мой рассказ»: Петербург – не для маленького человека. В программе «Встреча» культуролог Петр Сапронов – о трех главных героях знаменитой пушкинской поэмы «Медный всадник». П. А Сапронов: «Третий Рим — сказано о Москве. Москва — третий Рим и четвертому не бывать. Но есть и четвертый Рим — это Петербург». АУДИО

Кто способен оценить человека? И зачем постоянно расти над самим собой

«Мы с вами живем в ситуации, где бездарность господствует почти всеобщая». Беседа с культурологом Петром Сапроновым, ректором Института богословия и философии, о том, что человеческое достоинство не сохранить, если постоянно не возделывать. Часть 2. Эфир 6 июля 2024 г. АУДИО

Подлинное человеческое достоинство

«И не только зря растратишь,/Жемчуг свиньям раздаря,/Но еще к нему доплатишь/Жизнь, погубленную зря». Беседа с культурологом Петром Сапроновым, ректором Института богословия и философии, о достоинстве человека: ум-глупость, талант-бездарность, честь-бесчестье. Часть 1. Эфир 29 июня 2024 г. АУДИО

Свобода: Запад и Россия. Ключевое сходство, ключевое различие

В программе «Встреча» на тему свободы беседуем с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым. Часть первая. Эфир 3 сентября 2022 г. АУДИО

Свобода в России

В программе «Встреча» продолжаем беседу на тему свободы с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым. Часть вторая. Эфир 10 сентября 2022 г. АУДИО

Где получить богословское образование

«Концепция была исходно очень важная, очень точная: встреча церкви и культуры, живого образования в классическом смысле слова, которое уходит корнями еще в античную традицию, проходя через все эпохи». О 30-летии Института Богословия и Философии. Гость программы «Встреча» – литературовед, культуролог Елена Евдокимова. Эфир 17 сентября 2022 г. АУДИО

Свобода: Запад и Россия

Что такое свобода? Продолжаем беседы с крупнейшим современным культурологом, ректором Института богословия и философии Петром Сапроновым на «трудные темы» русской культуры

30 лет богословского образования для всех

В 2022 году 30-летие отмечает негосударственный и светский (не «только для священников») богословский образовательный центр в Петербурге. В программе «Встреча» – ректор Института Богословия и Философии культуролог Петр Сапронов. Эфир 6 августа 2022 г. АУДИО

Власть, интеллигенция, политика. Культурология трудных вопросов русской жизни

Беседы с выдающимся современным культурологом Петром Сапроновым, посвященные «болевым точкам» русской общественной мысли, слушайте в программе Марины Лобановой «Встреча»

Имя, судьба, архитектура. К 30-летию возвращения названия Санкт-Петербургу

В программе «Возвращение в Петербург» ректор Института богословия и философии выдающийся современный культуролог Петр Сапронов размышляет о культурологии Петербурга. Часть 1. Эфир 26 июля 2021 г. АУДИО

Два цикла лекций о русской идентичности

Предлагаем вашему вниманию два цикла лекций — о роли личности в истории и роли культуры в формировании личности. Самые влиятельные исторические персоны и самый загадочный период Серебряного века раскрываются в наших лекториях. Лекторы — Игорь Шауб и Петр Сапронов

Что такое культурология

Можно изучать историю, можно изучать искусство, можно осмелиться начать изучать богословие. Но все это довольно бессмысленно без изучения человека в культуре. В программе «Встреча» принимает участие известный культуролог, автор 20 книг, ректор Института богословия и философии, доктор наук Петр Александрович Сапронов. Эфир 15 августа 2020 г. АУДИО + ТЕКСТ

В Европу — со своими государями

«Пушкин сказал важную мысль: первыми европейцами в России всегда были Романовы». В программе «Книжное обозрение» Марина Лобанова беседует с ректором Института богословия и философии Петром Александровичем Сапроновым, автором книги «Романовы как династия». Эфир 19 июля 2020 г. АУДИО

Экклезиология. История православного учения о Церкви от Ветхого Завета до Нового времени

В цикле передач «Экклезиология» преподаватель Санкт-Петербургского Института богословия и философии Константин Андреевич Махлак прослеживает развитие христианского представления о Церкви от Ветхого Завета до Нового времени. 66 передач на Сервисе скачиваний

Русское общество. Русская семья

Беседы с культурологом Петром Александровичем Сапроновым на две актуальные темы – общество и семья в современной России. 14 и 21 марта 2020 г.

Государство в человеке

Не «человек в истории», не «личность и государство»… Нет. Государство – в личностях. С 4 сентября в нашем эфире – новый цикл лекций известного культуролога, доктора наук, ректора петербургского Института богословия и философии Петра Александровича Сапронова. АНОНС

Беседы с создателем «Слова богослова»

Темы бесед, записанных летом 2019 года: богословское образование в Петербурге и в Кембридже; социальные аспекты самовосприятия православного человека в постсоветской России; богослов протоиерей Джон Бэр и его мысли о духовном рассуждении; Церковь и секуляризация; христианство и аристократизм

Экклезиология

С 21 октября 2018 года в нашем эфире выходит новый цикл программ в рубрике «Радиолекторий», он посвящен Церкви как предмету богословия. Автор – преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак. АНОНС

«Мы подготовили больше двух сотен богословов». К 25-летию Санкт-Петербургского Института богословия и философии — интервью с ректором

К 25-летию Санкт-Петербургского Института богословия и философии в нашем эфире вышло интервью с ректором – Петром Александровичем Сапроновым. Институт среди немногих отечественных центров гуманитарной науки стоял у истоков возрождения богословского образования в постсоветской России. 13 октября 2017 г. АУДИО

«Догмат о Троице появился в то время, когда он был всем понятен»

«Почва для триадологического догмата была хорошо подготовлена и иудейской ветхозаветной традицией, и античной философской мыслью». В программе Александра Крупинина и Натальи Фаниной «Истина и Жизнь» о православной триадологии рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак. Передача 2. АУДИО + ТЕКСТ

«Православие – это триадология и христология, все остальное – лишь дополнение к ним»

В программе Александра Крупинина и Натальи Фаниной «Истина и Жизнь» о православной триадологии рассказывает преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак. Передача 1. АУДИО + ТЕКСТ

Встреча с деканом Православного Свято-Сергиевского богословского института в Париже протоиереем Николаем Чернокраком

Существует ли по сей день феномен «русского богословия», какой был в начале XX в.? В чем вклад русских богословов в православное богословие? Каковы перспективы богословского образования в современной России? Отличается ли православное богословское образование в России и в Европе? Что дает встреча Востока и Запада в сфере богословия? Каковы сегодня самые актуальные богословские задачи?