Как судились и судили в России 400 лет назад

Совместная программа радио «Град Петров» и Санкт-Петербургского Института истории РАН

«Архивная история»

Гость: Ольга Алексеевна Абеленцева, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник СПбИИ РАН, ученый секретарь Отдела древней истории России

Тема: судебное производство в Успенском Тихвинском монастыре в XVII в.

Эфир: 27 октября 2025 г.

АУДИО

Ольга Абеленцева:

В архиве Успенского Тихвинского монастыря сохранилось много судебных дел второй половины XVII в. Право судить население монастырских вотчин и Тихвинского посада, принадлежавшего монастырю, было предоставлено ему жалованной грамотой Ивана Грозного. Это право было подтверждено и родоначальником новой династии Романовых царем Михаилом Федоровичем в 1621 г.: «И хто у них в их монастырьских дворех в Великом Новегороде на посаде и в их монастырьских вотчинах селех и деревнях и починках учнут жити людей и крестьян. И наместницы наши Великого Новагорода и ладожскии и их тиуны тех их слуг и всяких людей и крестьян не судят ни в чем опричь душегубства и разбоя, и татьбы с поличным».

В XVII в. в монастырском суде рассматривались иски материального характера – о долгах, кражах, разделе имущества покойных родственников, производственные споры ремесленников, а также дела о хулиганстве и домашнем насилии.

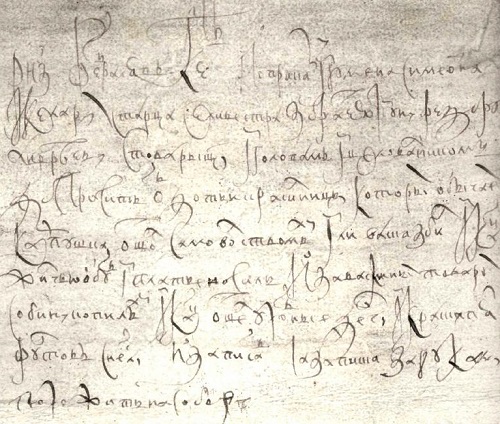

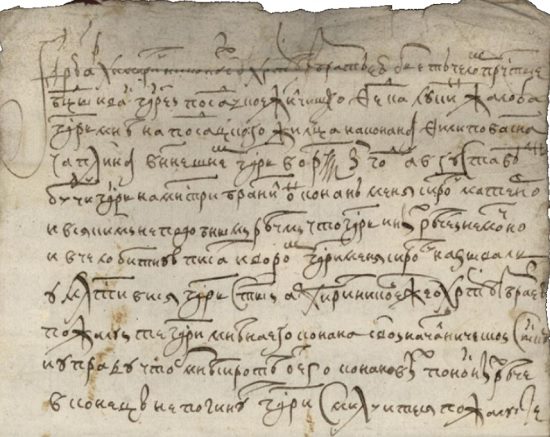

Как выглядели судебные дела? Они писались «в столбец»: целые листы бумаги размером приблизительно 32 на 42 см разрезались вдоль по длинной стороне. Полученные вертикально ориентированные длинные листы шириной 15-16 см с текстом судебного дела подклеивали один под другим. Размер по вертикали каждого листа в таком «столбце» определялся объёмом написанного на нём текста (бумагу экономили). На обороте по всем склейкам листов ставилась «рукоприкладная запись» кого-то из ответственных лиц, слова которой делились при необходимости на слоги и буквы: «Такой-то в суде сидел и руку приложил». Таким способом подтверждалась подлинность и целостность документа.

Состав судей бывал разным в зависимости от важности дела. Процесс расследования не отделялся от суда. В основном «обыскивали и расспрашивали» свидетелей монастырские приказные слуги, то есть те, кому это поручил монастырь. В обители было также послушание судебного старца.

Опрос свидетелей и прения сторон проводились в таможенной избе на Тихвинском посаде или в судебной келье в монастыре. Результат расследования устно докладывали чёрному собору старцев во главе с игуменом (с 1651 г. – архимандритом). Они выносили приговор по делу, основываясь на результатах расследования. Обоснование решения суда писалось в приговоре.

Судебную документацию писали, как правило, церковные дьячки храмов Тихвинского посада. Приговор записывали монастырские казённые дьячки по указанию чёрного собора старцев. Проигравшая сторона оплачивала судебные издержки: судебные пошлины, писчее, хоженое.

Процесс начинался с подачи истцом челобитной и списка свидетелей, которые назывались «ссылочными людьми» или «ссылками», то есть теми, на кого ссылается истец. Перед такой челобитной могла быть подана явочная челобитная или явка ‒ от слова «являть» (объявлять, заявлять), то есть как можно скорее зафиксировать факт совершения правонарушения или предупредить о чьих-либо преступных намерениях. Таких челобитных сохранилось в монастырском архиве довольно много. Их подавали тихвинские посадские люди, окрестные помещики и приезжие торговые люди. Чаще всего такая потребность возникала, когда человек находился далеко от места своей непосредственной подсудности. Например, в такую ситуацию попали монастырские – старец Мисаил, иеромонах Пахомий и слуги, когда направлялись в Москву и проезжали через поместье Никиты Шершавина – село с говорящим названием Потерпелово. Там на них напали (сын помещика Никита с товарищами), избили и ограбили. Явочные челобитные об этом были поданы воеводе в городе Кашине и в Антониев монастырь. У себя истцы оставили список (копию) челобитной с записями о том, кому она была подана.

Состав судебного дела зависел от характера иска. В нем могли быть: расспросные речи (показания свидетелей), судебные речи (прения истца и ответчика на очной ставке), допросные речи (показания обвиняемого). Эти документы назывались по-разному – обыск, сказка, речи. Устойчивой терминологии не было.

В случае необходимости производился досмотр состояния потерпевших или нанесенного имущественного ущерба, например, досмотр результата потравы посевов скотом.

При расследовании материальных исков в суд предоставлялись документы, подтверждающие права истца или ответчика: копии духовных (завещаний), кабал (долговых обязательств), отписи (квитанции, расписки), росписи краденого, росписи приданного при рядных записях при заключении брака (если были разногласия).

Первые сохранившиеся судебные дела относятся к 1649 г. В феврале этого года челобитную монастырским властям подал тихвинский посадский человек Василий Филиппов. Он был ремесленником (красильщиком) и торговым человеком, имевшим лавку на Тихвинском посаде. Василий обвинял своего «приёмыша» (то есть молодого человека, который вырос в его доме и научился там ремеслу красильщика) Карпа Васильева в краже денег, краски и мёда. Истец предоставил список свидетелей. Но, вероятно, репутация самого Василия была сомнительной. Монастырские власти не стали следовать обычной процедуре, то есть вызывать в суд свидетелей истца и их опрашивать. Они приказали вызвать на допрос бабушку истца Авдотью, о чём на обороте челобитной была сделана помета: «157-го (1649) февраля в 25 день по приказу игумена Симеона и келаря старца Селивестра с братьею тиуну Федору Андрееву с товарыщи, и головам, и целовальником допросить Овдотьи красильницы, которым обычаем Карпушка отшол, самовольством ли или Васка збил, и как жил, чью обувь и платье носил, и за Васкиным товаром собину копил ли, и, как отшел, уловные деньги и краску пять фунтов снес ли. И, записав, та записка за руками положить на собор».

Уловные деньги – выручка от продажи товара.

Авдотью красильницу допросили в таможенной избе на Тихвинском посаде. Она сообщила, что сама растила приёмыша с полугода, она же вырастила внука Василия Филиппова и его сестру Марью. Что Карп Васильев ничего не крал у ее внука, деньги и краска лежат у последнего «за замком», а мёд внук распродал с другим работником уже после того, как «збил» приёмыша со двора. Двор, кстати, тоже принадлежал вдове Авдотье красильнице.

Согласно приговору соборных старцев Василий красильщик должен был выплатить деньги своему приёмышу за работу в течение 10 лет. Сумму должны были определить ответственные лица – таможенные головы, целовальники и третейские судьи («треим меж ими»): «157-го (1649) февраля в 27 день келарь старец Селивестр з братьею сего сыскного дела на соборе слушали и, выслушав, приговорили на соборе: тиуну Федору Андрееву с товарыщи по сему обыску и велети таможенным головам, и целовальником, и треим межи ими приговорить, что ему доведетца за десеть год Карпушки за работу дать, по тому их и розвести».

Ход этого дела показывает, что монастырские власти в случае, если нравственный облик истца вызывал вопросы, могли не следовать обычной судебной процедуре, согласно которой требовался опрос свидетелей, а принимать решение, говоря юридическим языком, по судейскому усмотрению.

Следующий пример – дело 1649 г. торговых людей тихвинского посада Мининых. Основные фигуранты – Семён и Тимофей Никитины дети Минины, а также их племянник Иван Иванов сын и его мать вдова.

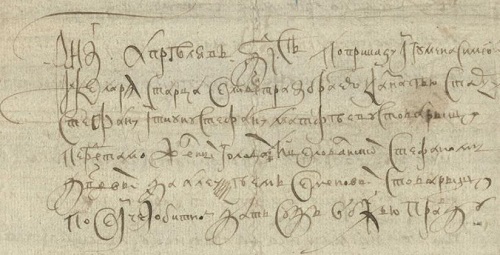

В 1646 г. братья и племянник произвели раздел имущества отца Никиты и их покойного брата Ивана. Формально они стали вести каждый своё хозяйство. Была поделена собственность и долги в виде заёмных кабал. Через некоторое время Семён Никитин занял 101 рублей у сына боярского Ефима Бухарина, взял на покупку товара у брата Тимофея 294 рубля и отправился в Стекольно (Стокгольм). Сын боярский – ироничное название служилого человека. Свои дети боярские были и у новгородского митрополита. В Стокгольме Семён устраивал роскошные пиры, покупал серебряную посуду, то есть жил на широкую ногу. После возвращения Семёна на Тихвинский посад Тимофею удалось получить с него долг в виде листов меди, но это произошло только после вмешательства властей. Но Семён не заплатил таможенные пошлины с привезённого товара и продолжал пить. Тот же Тимофей с племянником Иваном подавали властям явочные челобитные на Семёна о намерении последнего уехать в Москву. Семён все же уехал, пошлины не оплатил, в Москве продолжил пить, подавал челобитные на родню и других лиц, окончательно спился и умер. Поручители по долгу в 101 рубль сыну боярскому хотели избежать ответственности. Свой иск об уплате долга они подали к брату покойного Тимофею Никитину Минину на основании того, что во время застолья он якобы обещал оплатить долг Семёна. Свидетелями по делу выступали священники храмов Тихвинского посада Максим Дмитриев и Пантелей Афанасьев. В распорядительной помете монастырских властей на челобитной сказано: «157-го (1649) апреля в 14 день по приказу игумена Симеона и келаря старца Селивестра з братьею старцу Стефану и тиуну Стефану Матфееву с товарыщи перед таможенным головам и целовальником Стефаном Давыдовым да Алексеем Семеновым с товарыщи по сей челобитной дать суд в Божью правду».

На суде должны были присутствовать таможенные головы, но фактически в заседании участвовали судьи – казначей старец Стефан и монастырский слуга Иван Стефанов, и 9 целовальников – посадских людей из состоятельных семей. Сперва дело шло по обычной процедуре – состоялись прения сторон и опрос свидетелей. Тимофей утверждал, что свидетели имели к нему имущественные претензии, то есть свидетельствовали против него из чувства неприязни. Священник Максим Дмитриев был женат на сестре Семёна и Тимофея и обижен, что жена не получила часть наследства покойного Ивана Никитина Минина. Но он же – продал Тимофею двор на посаде, на котором висели долги. Пантелей Афанасьев просил у Тимофея и не получил ткань на рясу (к делу приложено письмо с требованиями и оскорблениями). Участники процесса стояли на своём и были готовы к проведению крестного целования, в процессе которого каждый намеревался засвидетельствовать свою правоту. Но монастырские старцы вновь прибегли к судейскому усмотрению и отказали в проведении целования креста. Собор постановил, чтобы не «учинить душевредства», развести стороны без крестного целования, которое в таком деле сочли «напрасным».

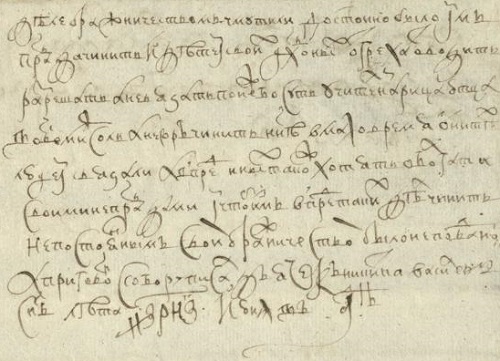

Долг сыну боярскому был распределён следующим образом: три поручителя, брат заёмщика Тимофей, сын Семёна Иван и вдова Федосья должны были уплатить по 10 рублей, а давшие ложные показания священники Максим Дмитриев и Пантелей Афанасьев по 20 рублей. Обосновали старцы это решение так: «Потому на их вдвое платить и положено, что они своими неправдами меж ими в том деле бражничеством смутили. Достойно было им правда чинить и детей своих духовных от греха отводить, разрешать, а не вязать. Понеже бо суть учители нарицаются, во весь мир соль, а не сор чинить. Ныне в мало время они тех людей связали, а впредь иных тако же хотят оболгати своими неправдами. И чтоб им впредь таких дел чинить непостоянным своим бражничеством было неповадно».

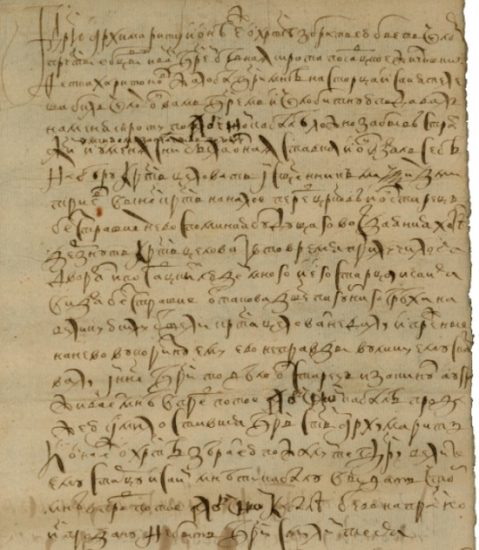

Необходимость в процедуре крестного целования возникала тогда, когда имеющиеся показания не позволяли принять решение по судебному делу. Но и эта процедура не всегда приводила к желаемому результату. Редкое описание крестоцелования имеется в челобитной 1670 г. тихвинского посадского человека Федора Харитонова на старца Успенского Тихвинского монастыря Исайю Телеша. Крестоцелование было назначено в результате расследования по иску старца к Федору Харитонову об уплате кабального долга. Ответчик утверждал, что заплатил, но Исайя не отдал ему заёмную денежную кабалу. Старец Исайя настаивал на том, что ему не заплатили, и «взял на веру крест целовать», то есть потребовал крестного целования. В челобитной Федор описывает, как все происходило: «И священник Максим Дмитриев вынес крест на налое перед церковь. И он, старец, безстрашнем не воспоминая будущаго воздаяния, хотел дерзнуть крест целовать. И в то время прилучилося дворян и посадцких людей много. И его, старца Исайя, видя безстрашие, от такова душепагубнаго греха на великую силу отвели, креста целовать не дали, и прежные на нево в укоризну ему ево неправды в улику ему сказывали. И ныне он то дело и закинул». Вероятно, жители Тихвинского посада помнили о каких-то поступках старца Исайи, совершенных еще до его пострига, и не поверили в искренность его обвинения. Будучи людьми верующими, присутствующие воспрепятствовали крестоцелованию. На этом основании чёрный собор монастыря приговорил; отдать кабалу ответчику без повторной выплаты денег.

Судебные дела о хулиганстве отличались от имущественных исков тем, что здесь, как правило, не проводилась очная ставка. Заслушивались только показания свидетелей. В случае необходимости проводился досмотр потерпевших в присутствии понятых, по результатам которого составлялся документ с таким же названием.

В качестве примера дел о хулиганстве можно привести серию судов между жителями Тихвинского посада кузнецами Федором Жирухиным и Кононом Чаплиным, его братом Павлом и сыном Никифором. Эти суды свидетельствуют о доступности судебного производства для жителей Тихвинского посада и оперативности рассмотрения дел. За июль — сентябрь 1659 г. Жирухин и Чаплины судились 8 раз по разным делам.

Федор Жирухин был в каком-то смысле уникальной личностью. Он, пожалуй, был единственным, кого «духовные феодалы», как называли монастырских старцев в литературе советского периода, выгнали из своей вотчины, запретив жителям принимать его у себя. С формулировкой: «Для тово ево плутовства Тихвина монастыря из вотчины из крестьянства и ис посадского тягла ему отказать, выслать с Тихвинского посада, и на посаде посадским людем и крестьянам по деревням и селам в монастырской вотчине никому у себя пристани не давать».

Конфликт имел сущностную основу. Федор обвинял Чаплина в смерти его отца, который получил увечье в результате драки. В качестве наказания Конона Чаплина обязали «добить челом», то есть выплатить материальную компенсацию потерпевшему. Федор связывал кончину отца с полученным увечьем, но, согласно показаниям духовного отца Луки священника Максима Дмитриева, Лука на исповеди утверждал, что «болезнь у его была от Божия десницы». В деле имеются показания свидетеля про визит Чаплина с третьими лицами и ведром вина к потерпевшему Луке Жирухе, который согласился принять пол-осмины ржи. В свою очередь, Чаплины обвиняли покойного Луку Жируху в том, что он «опоил» иконника Игнатия и Лисицына. Вероятно, последние скончались. В противном случае не было бы почвы для обвинения. Федор возражал, что против его отца не было выдвинуто обвинение («в том никакова извету и супостата не бывало»). Чаплин не выполнил обязательство дать отцу Федора Луке Жирухе пол-осмины ржи не ни при жизни, ни после смерти последнего.

Результатом взаимной неприязни между Чаплиными и Жирухиным стали оскорбления и драки, подключались и им сочувствующими с обеих сторон.

Всего Федором Жирухиным было подано шесть исков. Два касались выплаты обещанной его отцу пол-осмины ржи. В остальных четырех Чаплины обвинялись в матерной брани, угрозах убийством, побоях, подкупе свидетеля. Чаплины подали три иска. Федор Жирухин также обвинялся в матерной брани, угрозе убийством, побоях и краже вещей. В двух делах отсутствуют приговоры. Решения по остальным делам были приняты в пользу истцов. К битью батогами дважды был приговорен Федор Жирухин, один раз молодежь Чаплиных –Никифор и Павел. Конон Чаплин, вероятно, принадлежал к старшему поколению и обладал некоторым весом в обществе. Первый приговор в отношении него предполагал материальную компенсацию Федору («добить челом»), а в случае отказа «смирять перет таможенною избою, бить батоги нещадно». Во втором приговоре конкретное наказание не указано.

Приведем пример челобитной, поданной Федором Жирухиным в августе 1659 г.: «Государю архимариту Никону еже о Христе з братьею бьет челом Пречистые Богородицы и вас, государей, посадцкое жилчишко Федка Лукин. Жалоба, государь, мне на посадцкого жилца на Конана Филипова сына Чаплина. В нынешнем, государь, во 167-м году августа в день, будучи, государь, на монастыри, бранил он, Конан, меня, сироту, матерно и всякими неподобными речми, что, государь, иных речей немочно и в челобитную писать, и вором, государи, меня, сироту, называл. Умилостився, государь святый архимарит Никон еже о Христе з братьею, пожалуйте, государи, мне на его, Конана, свой начальнической сыск и управу, чтоб мне, сироте, от его Конановых поносных речей вконец не погинуть. Смилуйтеся, пожалуйте».

Следует пояснить, что челобитчики традиционно называли себя сиротами вне зависимоти от своего реального семейного положения. Термин вор употреблялся в значении – преступник.

В целом хулиганство в вотчине Успенского Тихвинского монастыря наказывалось довольно жестко, но нарушителей порядка это не останавливало. Некоторые жители Тихвинского посада, особенно кузнецы, обладавшие недюжинной силой и крутым нравом, охотно устраивали потасовки. В чем-то их поведение было демонстративным, стороны пытались провоцировать друг друга, и если кто-то бурно реагировал в ответ, то тут же начинали составлять список свидетелей.

Далеко не все население монастырских вотчин, да и в целом население Новгородского уезда, могло себе позволить столь оперативно разрешать конфликты в суде. Если крестьянин жил в глухой деревне, то судебное разбирательство требовало от него существенных материальных издержек. Надо было доехать до места суда, оплатить постой и мелкие судебные издержки.

Что касается справедливости выносимых решений, то приведенные примеры показывают, что в случае необходимости старцы Успенского Тихвинского монастыря наказывали и монашествующих, и священнослужителей, последних даже жестче, чем мирян.

См. также:

Зарплата монахов, хлебные старцы, игуменское седло и другие детали жизни русского монастыря в XVI — XVII вв.

«Монах, инок – эти слова встречаются очень редко. Монашествующих называли старцами и старицами вне зависимости от возраста». В программе «Архивная история» принимает участие Ольга Абеленцева. Эфир 27 мая и 24 июня 2024 г. АУДИО

«Правда выше закона». Хлеб-соль русской экономики

От «пирожка» и «сковородочки» до «дорогой иномарки». Как устроена коррупция (зачеркнуто) экономика и судебное дело в Московской Руси. Программа «Архивная история». Павел Седов. Эфир 29 августа 2022 г. АУДИО

Что такое хорошо и что такое плохо в Московской Руси?

Остаться с носом – плохо. Ударить сковородочкой – хорошо. Программа «Архивная история» с участием историка Павла Седова продолжает детализировать историю России XVII века. Часть 2. Эфир 26 сентября 2022 г. АУДИО

Русская традиция отношения к своей земле

«Все учтено, все записано, ничего бесхозного». В программе «Архивная история» Зоя Дмитриева рассказывает о массовых источниках. Эфир 31 июля 2023 г. АУДИО

Частновладельческий город на свейском рубеже

В программе «Архивная история» принимает участие Екатерина Дилигул, она рассказывает о судьбе и интересных документах архива Успенского Тихвинского монастыря. Эфир 27 марта 2023 г. АУДИО

«Жалованные грамоты – редкие по красоте памятники письма»

«Дворечество с путем» и другие пожалования за правильное написание царского титула. Кому в Московской Руси раздавали и за что получали землю в собственность. В программе «Архивная история» принимает участие Мария Проскурякова. Эфир 29 июля 2024 г. АУДИО

Как пополнять государственную казну в смутные времена

Программа «Архивная история» с участием Алексея Раздорского посвящена таможенным и кабацким книгам XVII-XVIII веков в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Эфир 26 декабря 2022 г. АУДИО

Колонизация Сибири в документах

Совместная программа радио «Град Петров» и Санкт-Петербургского Института истории РАН «Архивная история». Ангелина Калашникова рассказывает о документах Якутской приказной избы. Эфир 25 апреля 2022 г. АУДИО

Судебная власть между законностью и совестью

В программе «Книжное обозрение» принимает участие автор книги «Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России» Татьяна Борисова. Эфир 18 мая 2025 г. АУДИО

Женское право в Библии

Цикл бесед с библеистом Светланой Бабкиной «Женщины в Библии». Восьмая передача: женское право. АУДИО