Роман о судьбах русского дворянства в послереволюционной России: «Его долго нельзя было печатать»

Автор программы — Вера Писаревская

Гость — Николай Головкин

За границу она переправила, но издавать там не пыталась. Как и при каких обстоятельствах она это сделала, я не знаю. Она несколько раз ездила сама за границу, во Францию, где встречалась с друзьями своего детства, которые туда уехали в 20-е годы. Там ее просили рассказать о жизни в Советском Союзе, в коммунистической России. Некоторые ожидали услышать от нее что-нибудь антисоветское, настрой был достаточно агрессивный, но бабушка говорила, что она себе ни в коем случае ничего такого не позволит, потому что она была патриотом своей страны. Пусть она недовольна режимом, правящими структурами, но никогда ничего дурного о своей стране она не сказала бы. Ее просили рассказать о блокаде, она рассказывала и даже писала какие-то записки, где описывала правду, но говорила, что хотели услышать что-то негативное, и, конечно, она тоже ничего такого не хотела рассказывать.

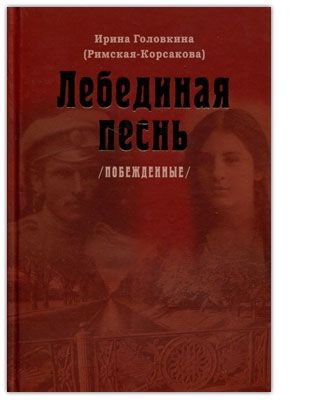

В.Писаревская: Здравствуйте, меня зовут Вера Писаревская. Я хочу предложить вашему вниманию интервью с Николаем Кирилловичем Головкиным. Николай Кириллович – праправнук великого русского композитора Римского-Корсакова и внук Ирины Владимировны Головкиной, написавшей роман «Лебединая песнь». Читатели знают эту книгу под названием «Побежденные». Как получилось так, что роман потерял свое название и подвергся изрядным правкам и сокращениям? Как получилось, что из романа исчезли слова «интеллигент» и «интеллигентный» и многие другие характерные для автора слова и мысли?

Н.К.Головкин: У этого романа сложная судьба. Его долго нельзя было печатать. Естественно, в 1970-80 годах об этом не могло быть и речи. А когда наступили времена перестройки, многие озаботились вопросом публикации романа. В 1992 г. «Наш современник» напечатал в 9-ти номерах этот роман. По каким-то причинам они посчитали невозможным публикацию романа в том виде, в котором он им достался. Был создан журнальный вариант, сократили некоторые рассуждения, убрали побочные сюжетные линии, заменили некоторые слова, предложения. В целом роман был страниц на 100 длиннее этого журнального варианта.

В.Писаревская: Расскажите, пожалуйста, о Вашей бабушке. До последнего времени все журнальные варианты книги сопровождались лишь краткой информацией, из которой можно было понять только то, что Ирина Владимировна – внучка великого русского композитора Римского-Корсакова.

Н.К.Головкин: Бабушка родилась в 1904 г., по старому стилю 22 мая, по новому стилю 6 июня, в Вечаше Псковской губернии, в доме своего деда Николая Андреевича Римкого-Корсакова, который в это время был там же и писал оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». Зимой семья жила в городе, а летом уезжали в имение. Через несколько лет они переселились в соседнее имение Любенск, которое Николай Андреевич купил в 1907 г. Оно находилось в одной версте от Вечаши. В этом имении каждое лето вся семья Римских-Корсаковых жила до 1918 г., а некоторые даже до 1921 г. там бывали. Остальное время проводили в городе. Жили на Загородном проспекте, в доме 28, где сейчас музей Николая Андреевича Римского-Корсакова. Правда жили в другой квартире, поскольку дочь Николая Андреевича София Николаевна, мама Ирины Владимировны, вышла замуж за Владимира Петровича Троицкого, и они сняли квартиру на другом этаже. Бабушка ходила в гимназию на Кабинетской улице. Это была гимназия Стоюниной. Когда произошла революция, женские и мужские гимназии соединили, и гимназия Стоюниной превратилась в единую трудовую школу, которую бабушка и закончила в 1922 г. О поступлении в высшее учебное заведение, конечно, в этот момент не было и речи, потому что все представители эксплуататорских классов не должны были учиться. Бабушка долгое время училась в музыкальной школе для взрослых, что-то еще делала. В 1927 г. она поступила в Литературный институт. Был открыт так называемый рабфак – рабочий факультет, на который можно было поступить каждому человеку, который занимал какую-то определенную должность на советской службе. Бабушке удалось устроиться на какую-то подобную работу и поступить на рабфак. Отучившись год в этом институте, она поступила в Институт истории языков, где училась еще два года. После этого в институте произошли чистки. Власти спохватились, что учится много потомков дворян, и решили их всех из института удалить. Таким образом, как говорила бабушка, ее «вычистили» с третьего курса. В это же время репрессировали некоторых педагогов, профессоров.

В.Писаревская: А кто был супругом Ирины Владимировны?

Н.К.Головкин: В 1934 г. бабушка вышла замуж за Капитона Васильевича Головкина, бывшего царского офицера, участвовавшего в Первой Мировой войне.

В.Писаревская: Можно ли говорить, что роман автобиографичен и отождествлять главную героиню Асю с Ириной Владимировной, а Олега – с ее мужем?

Н.К.Головкин: Он, конечно, в какой-то степени автобиографичен, но стопроцентной параллели здесь проводить нельзя. Во-первых, Капитон Васильевич не имел никакого княжеского титула. Он происходил из купеческой семьи, из г. Рыбинска. Он приехал учиться в Петербургский Политехнический институт, в котором учился с 1912 по 1914 г. Потом поступил на ускоренные курсы, которые выпускали офицеров, и в 1915 г. попал на фронт. Он был представителем другой среды, не аристократической, хотя сам был человеком, обладающим каким-то внутренним аристократизмом.

В.Писаревская: Ваша бабушка была удивительно смелым и сильным человеком, если она решилась написать такой роман. Я думаю, она никогда ни на что не жаловалась. Трудно представить ее жалующейся.

Н.К.Головкин: Было бы неправильно сказать, что она никогда не жаловалась, но все-таки она придерживалась таких взглядов, что никаких неприятностей не должно быть заметно. Она всегда приводила в пример литературных героев, которые вели себя так, как будто ничего не происходит. Ей, например, очень нравился майор Мак-Наббс в произведении Жюля Верна «Дети капитана Гранта», который никогда не волнуется, в самых критических ситуациях сохраняет полное хладнокровие и находит выход. Бабушке такое поведение очень нравилось.

В.Писаревская: Ирина Владимировна Головкина писала свой роман в конце 50-х – начале 60-х годов. Боялась ли она обысков? Хранила ли она дома какие-то фотографии, вещи, которые могли бы стать причиной ареста?

Н.К.Головкин: Она хранила фотографии, Георгиевский крест своего мужа. Она, правда, сожгла некоторые его записи, записи о нем, опасаясь обысков. Это было вполне обоснованно, обыски бывали. Был даже случай, не знаю, правда, в каком году, когда пришли с обыском, вместе с дворником, взяли Георгиевский крест, который висел как раз на портрете, и выбросили в окно. И какой-то мальчик из нашего двора этот Георгиевский крест принес обратно и отдал бабушке. Этот Георгиевский крест всегда открыто висел на портрете и, конечно, иконы всегда висели в комнате. Ничего не скрывалось. Как вела себя бабушка в сталинское время, я не знаю, но когда я был маленький, она открыто выражала все свои настроения и была таким классовым борцом с другой стороны, со стороны побежденного класса. Классовые антагонисты ее даже узнавали в лицо, просто по внешнему виду и, встретив ее на улице, некоторые начинали потрясать кулаками с репликами, мол, не всех еще перебили. Такие сцены бывали еще в начале 80-х годов. Лично я этого не видел, но она сама раза два об этом рассказывала.

В.Писаревская: Литература была для нее чем-то вроде увлечения или внутренней потребностью?

Н.К.Головкин: Бабушка с детства была очень склонна к литературе. Она очень любила читать, прочитала массу книг, и еще будучи девочкой, она уже пыталась писать небольшие рассказы, любила писать сочинения в школе. В 1919 г., когда ей было 14-15 лет, она уже написала небольшую повесть «Крестьяночки», в которой было 20 глав-картинок по 2-3 страницы каждая. Эта повесть была даже отпечатана на машинке. До этого, в 1915–17 г. она вела интересные дневники, в которых очень подробно было описано состояние природы. Эти дневники и повесть «Крестьяночки» сохранились. И в дальнейшем она не случайно поступила в Литературный институт, мечтала стать исследователем древнерусской литературы, писала курсовые работы, которые отмечались преподавателями. Был такой профессор Владимир Николаевич Бериц, который был ее научным руководителем, и он отмечал талант своей студентки. Стремление что-нибудь писать у бабушки было всегда.

В.Писаревская: Вы думаете, она не могла не писать?

Н.К.Головкин: Когда человек так сильно переживает всю свою жизнь события, которые произошли в стране, в его семье, с ним самим, то этот человек не может не сказать, не написать об этом. Мне кажется, она не могла не написать, и как только у нее появилась эта возможность, она это сделала. Прошли годы, все отлежалось, ведь раньше, может быть, на это не было времени, во время войны, блокады об этом не приходилось и говорить, и после войны все очень напряженно работали, а в конце 50-х годов это уже стало возможным.

В.Писаревская: Рукопись романа, найденная в Публичной библиотеке, представляет собой три огромные папки с листами машинописного текста.

Н.К.Головкин: Бабушка сама печатала под копирку на машинке, и потом давала читать разным людям. Давала читать некоторым своим подругам. Я знаю, что некоторым она не говорила, что это она написала, передавала со словами: «Мне дали рукопись. Почитай, что ты скажешь по этому поводу?» Все сразу узнавали, что это написала она, и говорили ей об этом.

В.Писаревская: Вы не знаете, сколько экземпляров романа «ходило по рукам»?

Н.К.Головкин: Кажется, было шесть вариантов, и в результате дома у нас не было уже ни одного. Бабушка отдала своим друзьям, отдала тем людям, которые действительно могли оценить эту книгу, тем, кто и мог оценить, и хотел это сделать. Она отдала эти экземпляры тем людям, которые живо откликнулись на эту книгу и хотели ее иметь.

В.Писаревская: Интересно, не пыталась ли Ирина Владимировна переправить роман во Францию, чтобы его напечатали за границей?

Н.К.Головкин: За границу она переправила, но издавать там не пыталась. Как и при каких обстоятельствах она это сделала, я не знаю. Она несколько раз ездила сама за границу, во Францию, где встречалась с друзьями своего детства, которые туда уехали в 20-е годы. Там ее просили рассказать о жизни в Советском Союзе, в коммунистической России. Некоторые ожидали услышать от нее что-нибудь антисоветское, настрой был достаточно агрессивный, но бабушка говорила, что она себе ни в коем случае ничего такого не позволит, потому что она была патриотом своей страны. Пусть она недовольна режимом, правящими структурами, но никогда ничего дурного о своей стране она не сказала бы. Ее просили рассказать о блокаде, она рассказывала и даже писала какие-то записки, где описывала правду, но говорила, что хотели услышать что-то негативное, и, конечно, она тоже ничего такого не хотела рассказывать.

В.Писаревская: Расскажите, пожалуйста, о дружбе Вашей бабушки с Борисом Лосским, сыном известного философа Николая Лосского. Лосские ведь были высланы из России на так называемом «философском пароходе». Насколько я понимаю, Ирина Владимировна поддерживала с Борисом Николаевичем переписку и даже ездила к нему в гости?

Н.К.Головкин: С Борисом Николаевичем Лосским бабушка дружила, поскольку ходила в гимназию Стоюниной. Стоюнина приходилась бабушкой Борису Николаевичу и Владимиру Николаевичу Лосским. В доме Лосских проводились детские праздники, приуроченные к Рождеству и, может быть, еще в какие-то дни, приглашались дети знакомых или друзей, и бабушка была на таких праздниках, будучи еще девочкой. Там она и познакомилась с Борисом Николаевичем. Они дружили, иногда виделись на улице, поскольку жили друг от друга в 2 минутах ходьбы. Сам Борис Николаевич Лосский ходил в школу по соседству. Сейчас это школа № 321, она находится на углу Социалистической улицы и улицы Правды. Это была очень старая мужская гимназия, а гимназия его бабушки Стоюниной была женской. Когда гимназисты выходили из мужской гимназии, а девочки из женской, то они играли в снежки через Кабинетскую улицу (ныне улица Правды). Таким образом они дружили в детстве, а когда были высланы за границу очень многие деятели русской науки и культуры, бабушка провожала этот корабль с набережной Невы в ноябре 1922 г., и на этом общение их оборвалось. В 60-е годы оно возобновилось. Не знаю, кто первым из них написал письмо, но они познакомились вновь уже в 60-е годы. Поехать за границу в те годы было довольно сложно, поэтому был придуман такой ход, что Компартия Франции приглашает бабушку посетить их страну. Компартия Франции сделала это приглашение по просьбе, наверное, Бориса Николаевича, и бабушка поехала. Но на границе сказали, что крест надо снять. Она сказала, что крест снимать ни под каким видом не будет. В конце концов, ей уступили, и она поехала дальше, хотя сначала грозили, что в таком случае она никуда не поедет.

В.Писаревская: В романе очень подробно рассказывается о жизни Александро-Невского братства и об общине, которая проживала в одной из квартир на Конной улице. Есть ощущение, что Ирина Владимировна знала об этом не понаслышке. Как Вы думаете, она была участницей этого братства?

Н.К.Головкин: Она и ее сестра Людмила были участницами братства. С какого года, точно не знаю, но мне думается, что с самого начала, с 1922 или с 1923 года, когда оно было основано. Я предполагаю, что они вступили в братство под влиянием своего родственника Николая Ивановича Цуханова, который был одним из активистов этого братства. Он был арестован в 1927 г., провел в лагере около 5 лет, а потом и вновь еще не раз бывал в заключении. Хотя и будучи рядовым членом братства, она многое знала. Может быть, и от Николая Ивановича еще что-то знала.

В.Писаревская: Ирина Владимировна была крещена в храме Святого Апостола Никанора на Лиговском проспекте. Храм этот не сохранился. Крестил ее отец Михаил Тихомиров, который с 1916 по 1923 год был настоятелем Спасо-Преображенского собора. Первый раз его арестовали в 1922 г. по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей, второй раз – в 1924 г. по делу о Спасском братстве. Второй арест закончился ссылкой в Тверь. В третий раз отец Михаил был арестован осенью 1930 г. В Петербургском мартирологе написано, что он был перевезен в Ленинград, приговорен к высшей мере наказания и расстрелян. Николай Кириллович, Ваша бабушка была прихожанкой Спасо-Преображенского собора?

Н.К.Головкин: Скорее всего да. По крайней мере, уже в 60–70-е годы, когда все храмы в ближайшем окружении были закрыты, ближе всего был Спасо-Преображенский собор. А вот куда она ходила в детстве, я не могу сказать. Я знаю, что венчалась она в храме Симеона и Анны на Моховой улице в 1934 г. Мне кажется, Преображенский собор был любим ею с детства. Многие ее друзья и подруги были прихожанками этого собора. Николай Иванович Цуханов был членом «двадцатки» Преображенского собора и жил неподалеку на Пантелеймоновской улице.

В.Писаревская: Ирина Владимировна Головкина пережила войну и блокаду в Ленинграде. Что она рассказывала об этом времени?

Н.К.Головкин: Она говорила, что не любит вспоминать о войне, совсем не могла смотреть фильмы о войне. Но в то же время она рассказывала о том, что происходило. К счастью, так сложилось, что незадолго до войны бабушка окончила курсы рентгенотехников и работала в глазной поликлинике на Моховой улице. Поликлиника была как-то связана с Институтом черепных ранений (так он назывался во время войны). Когда началась блокада, бабушка в скором времени оказалась единственным рентгенотехником в своем учреждении, и, следовательно, она была там очень нужна. Тогда работали без выходных, целыми днями она была на службе. Был такой эпизод: во время бомбардировки бомба упала на здание госпиталя, в который была превращена поликлиника. Бомба пробила два этажа и упала в операционную, погибли хирург и две медсестры. При этом бомба не взорвалась, а оказалась бомбой замедленного действия и стала тикать, как часы. Весь персонал должен был выводить раненых и эвакуироваться. Все, весь госпиталь, вышли и перешли в здание нынешнего Театрального института, где находились несколько дней до тех пор, пока бомбу не обезвредили и не вывезли. В начале во время бомбардировок все уходили в убежище, а потом перестали уходить, решив, что уж если бомба попадет в дом, то пусть все погибнут вместе с домом. С бабушкой в Ленинграде во время блокады находились ее маленький сын 5 лет и ее мама, им предлагали эвакуироваться, но они наотрез отказались. Они считали, что если они разлучатся, то обязательно погибнут, а, с другой стороны, они хранили вещи Н.А.Римского-Корсакова, и бабушкина мама всю жизнь мечтала о том, что когда-нибудь в их доме будет открыт музей. Поэтому уехать куда-то и бросить все на произвол судьбы было по ее понятиям совершенно невозможно, и они наотрез отказались от эвакуации. Многие этого не понимали. Им предлагали отдать мальчика в детский сад, где его лучше кормили бы, предлагали бабушке перейти на другую работу – в прачечную, где больше выдавалось продовольствия, но от всего этого они отказывались. Она отвечала, что из принципа не бросит государственную работу. О том, что она была такой принципиальной, я знаю не от нее самой, а по опубликованным ныне воспоминаниям. Есть такая книга «Осадная запись», которую написал один человек из нашего дома. В сущности, он опубликовал свой блокадный дневник. В этом дневнике упоминаются бабушка и вся ее семья с точки зрения непонимания того, что они делают. Они просто приговорили себя к смерти: не хотят выезжать, не хотят переходить на другую работу, где можно больше получить продовольствия, и своими руками подписывают себе смертный приговор. Подобное поведение рассматривается автором критически. Бабушка говорила, что во время блокады в городе никогда не было никакой паники, и это составляло предмет ее гордости.

В.Писаревская: Верила ли Ваша бабушка в то, что роман будет когда-нибудь издан?

Н.К.Головкин: Она была уверена на 100% в том, что книгу напечатают, и говорила, что мы все еще увидим, как эта книга будет оценена по достоинству. Многие как-то скептически к этому относились: это наша бабушка, и вдруг она окажется писательницей? Мы ее спрашивали: «Что же ты думаешь, что ты – писательница?» Но она была уверена, что книга будет напечатана, и говорила нам, что тогда мы поймем, что она действительно писательница.

В.Писаревская: Первое полное издание романа с авторским, не сокращенным текстом и под авторским названием «Лебединая песнь», а не «Побежденные», стало возможно лишь в этом году. Дело сдвинулось с мертвой точки благодаря усилиям протоиерея Александра Захарова, который является настоятелем храма Святых Царственных Страстотерпцев в Сологубовке. Согласитесь, Николай Кириллович, что в этом есть определенная духовная и историческая правда?

Н.К.Головкин: Когда люди чувствуют духовное родство, духовное единство, созвучие мыслей с автором, если книга внутренне им небезразлична и при этом они имеют возможность ее напечатать, тогда это может и получиться. Если же в первую очередь преследуется коммерческий интерес, то все может сорваться.

В.Писаревская: Была ли Ваша бабушка монархически настроена?

Н.К.Головкин: Нельзя сказать, что она была монархически настроена. Она росла в такое время, когда монархические настроения уже ослабли, и в какой-то момент в обществе в целом сошли на нет. Общество мечтало об Учредительном собрании, а вовсе не о реставрации царской власти. Таких же взглядов придерживались и родители бабушки, соответственно, и у бабушки были подобные настроения. В то же время, всю свою жизнь (думаю, что и в детстве тоже) она очень глубоко уважала царскую семью и вообще государей, постоянно говорила о них, ставила их в пример, знала эпизоды из их жизни. Она относилась к ним с почтением, не будучи при этом монархисткой. Она не раз видела, когда гуляла с родителями по городу, государя и наследника престола, проезжающих в карете и приветствовавших народ. Конечно, такие встречи были для всех радостными. Я делаю такое заключение потому, что она сама рассказывала о них с радостью. Рассказывала о том, что государь приветствовал публику и никогда никого не боялся, мол, не то, что нынешние, которые едут под охраной вооруженных до зубов мотоциклистов, с огромной скоростью, а публику оттесняют оцепления. А в то время ничего этого не было, и государь не боялся своего народа. Она восхищалась мужеством Александра II, который с двумя казаками ездил по городу, прекрасно зная, что за ним охотятся террористы.

В.Писаревская: Интересно, что Ирина Владимировна читала вам, внукам?

Н.К.Головкин: Бабушка любила читать вслух. Она нам читала, и читала так, что содержание становилось как будто явью. Она обладала даром настолько проникать в текст, что этот текст оживал. Это были такие сильные впечатления, что самому читать после этого не хотелось, а хотелось, чтобы только она читала. Она старалась прививать любовь к самостоятельному чтению, но во много раз интереснее было слушать, как читает она. Читала она до хрипоты, могла читать несколько часов подряд, и сама очень увлекалась этим процессом, распределяла книги по возрасту: «Сначала мы прочтем это, потом – это. Только после этой книги можно читать ту книгу». У нее были детские книги, которые были напечатаны во времена ее детства. Товарищи, с которыми я дружил, этих книг не знали, это в последние годы некоторые из них стали переиздавать. Была такая книга «Ангел любви» про английских девочек, живших в XIX веке, одной 7 лет, другой – 5, третьей – 3 года. Книга «Таинственный сад», сейчас уже известная книга «Маленький лорд Фаунтлерой». Это из детских книг. Она любила читать также исторические повести и романы, например, «Князь Серебряный». Любила читать отрывки из летописей и читала их так художественно, что ее даже попросили не читать их мне больше. Мне было тогда лет 7, и она так читала, что я потом боялся Святополка Окаянного. О царях она тоже рассказывала так живо, что у меня было впечатление, что у нас в стране правит царь. Я лет до 7 не знал, что у нас никакого царя нет.

В.Писаревская: Существовали ли какие-нибудь женские образы, которые Ваша бабушка считала своим идеалом?

Н.К.Головкин: Бабушка очень почитала Жанну Д’Арк и старалась прочитать и узнать о ней все. Когда она была во Франции, то ездила по местам, которые были связаны с Жанной Д’Арк. Она была на месте, где стоял дом, в котором родилась Жанна Д’Арк, была и в Орлеане, осаду с которого сняла Жанна Д’Арк, и в Оруане, где она была сожжена, и в Реймсе, где она участвовала в коронации Карла VII, и в других местах. У бабушки были и французские, и русские книги о Жанне Д’Арк, она любила о ней рассказывать и чтила ее память.

В.Писаревская: Спасибо большое, Николай Кириллович, что Вы согласились поделиться воспоминаниями о Вашей бабушке. Важно было узнать, что за человек стоит за этим удивительно правдивым и искренним романом. Это действительно роман века. Счастье, что он, наконец, обрел авторское название, потому что он не должен называться «Побежденные». Это «Лебединая песнь», песнь о любви и верности и, в первую очередь, Родине, какой бы она ни была, и какие бы потрясения она не переживала.

См. также:

Обсуждение романа Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) «Лебединая песнь», ранее выходившего под названием «Побежденные». Часть 1

Историк Русской Церкви XX века протоиерей Георгий Митрофанов, историк России XX века к.и.н. Кирилл Александров и читатель Марина Александровна Митрофанова обсуждают популярное художественное произведение

Обсуждение романа Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) «Лебединая песнь», ранее выходившего под названием «Побежденные». Часть 2

Историк Русской Церкви XX века протоиерей Георгий Митрофанов, историк России XX века к.и.н. Кирилл Александров и читатель Марина Александровна Митрофанова обсуждают популярное художественное произведение

«Не бойтесь начать писать и пишите об эпохе новомучеников»

Издательский Совет Русской Православной Церкви объявил конкурс произведений, посвященных подвигу новомучеников. Об этом в нашем эфире рассказывает писатель Ирина Богданова. Эфир 25 октября 2017 года. АУДИО

Семейная память возвращает нам имена новомучеников XX века

О своем прадеде, священнике Михаиле Николаевском, расстрелянном 7 января 1931 года, рассказывает писательница Ирина Богданова. АУДИО

«Прожито»: 10 тысяч дневников за 10 лет

В 2025 году проекту «Прожито» исполняется 10 лет. В программе Марины Лобановой «Встреча» Михаил Мельниченко рассказывает историю и последние новости «Прожито». Часть 1. Эфир 8 февраля 2025 г. АУДИО

Довоенные репрессии, блокадное детство и послевоенное ожидание возвращения тех, кого расстреляли в 37-ом

Никита Благово, основатель Музея истории школы Карла Мая, в программе «Встреча» рассказывает об истории репрессий на примере своей семьи. Часть 1. Эфир 18 февраля 2023 г. АУДИО

Кого можно уничтожить?

«Бывшая дворянка», революционный матрос, белый офицер. Даниил Петров предлагает слушателям провести альтернативную, общественную «экспертизу ценности» архивных личных дел 1920-х годов, которые в наше время решено уничтожить. Эфир 9 декабря 2021 г. АУДИО

Биографии на Сервисе скачиваний

Огромным вниманием слушателей радио «Град Петров» всегда пользовались программы, посвященные конкретным людям — биографии и мемуары. Предлагаем вашему вниманию биографические передачи, размещенные на Сервисе скачиваний

«Ты должна быть достойной внучкой своего деда – вежливой, любезной, сострадательной, уступчивой, терпеливой, трудолюбивой, благодарной…»

О письмах вдовы генерала Свиньина из Петрограда 1920-х годов к ее внучке, оказавшейся в эмиграции, размышляют М.Михайлова и Л.Зотова в программе «Культурная реакция»

В чем загадка русской революции?

В 104-ую годовщину «Октября 1917-го» главный редактор радио «Град Петров» протоиерей Александр Степанов беседует с историком Кириллом Александровым. Эфир 5 ноября 2021 г. АУДИО

Белые красные писатели: Булгаков, Шварц, Катаев, Бианки, Маршак

«И вот с этого времени и до конца 1919 года в его биографии белое пятно». Пять передач Светланы Шешуновой о советских – «красных» – писателях, во время Гражданской войны занимавших противоположную сторону: Булгаков, Шварц, Катаев, Бианки, Маршак

«Были изумительные священники…»

«…отец Савва, офицер Лейб-гвардии Литовского полка, владыка Александр, Лейб-гвардии Егерского полка, владыка Роман, казак, есаул, отец Федор, Алексеевского полка, отец Стефан, Дроздовского полка, потом только штатский – отец Николай, профессор Богословского института…» Беседа с протопресвитером Владимиром Ягелло о его книге «Воспоминания. Два поколения русской эмиграции. 1920 – 2020». Эфир 26 декабря 2020 г. АУДИО

Русская интеллигенция — о революции

В Литературном музее Пушкинского Дома действует уникальная выставка «По обе стороны добра и зла. Русская интеллигенция и революция 1917 года». Уникальна она не только содержанием, но и исполнением: значительная часть экспонатов — это стихи и цитаты дневников. Репортаж Марины Лобановой. АУДИО + ФОТО

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ 1917 ГОДА И РЕАКЦИЯ РОССИИ

Последнюю лекцию в рамках открытого лектория «Человек и личность в эпоху кризисов и перемен: 1917–2017» прочитал Кирилл Александров 8 декабря 2017 г. АУДИО + ФОТО + ВИДЕО

ЦЕРКОВЬ И РЕВОЛЮЦИЯ: СОБОР, ПАТРИАРШЕСТВО, РОССИЯ

Двенадцатую лекцию в рамках открытого лектория «Человек и личность в эпоху кризисов и перемен: 1917–2017» прочитал протоиерей Георгий Митрофанов. 20 октября 2017 г. АУДИО + ФОТО + ВИДЕО

Как преодолеть последствия гражданской войны

В эфире радио «Град Петров» свое мнение высказывают историки, священники, деятели культуры. АУДИО + ТЕКСТ

«Нам нужен церковный день памяти погибших в гражданской войне»

В 2019 году мы отмечаем 100-летие Белого Движения на Северо-Западе России. Программа «Под знаменем России» с участием протоиерея Георгия Пименова. Эфир 18 июля 2019 г. АУДИО

Патриарх Тихон (Беллавин) (5)

Цикл лекций протоиерея Георгия Митрофанова «Русская Православная Церковь ХХ века в личностях Патриархов». Передача 5. АУДИО + ТЕКСТ

Патриарх Сергий (Страгородский) (1)

Цикл лекций протоиерея Георгия Митрофанова «Русская Православная Церковь ХХ века в личностях Патриархов». Передача 6. АУДИО + ТЕКСТ

Что такое «обновленчество» и есть ли оно в современной церковной жизни?

Обновленчество. Этот термин сегодня все чаще приобретает характер ярлыка, лишенного реального содержания. Что означал этот термин в те годы, когда он появился? Что такое обновленчество как историческое явление и имеет ли оно отношение к современной церковной жизни? Беседа с московским священником Ильей Соловьевым, директором издательства Крутицкого подворья

Цена советской экономики. К биографии святого патриарха Тихона

В программе «Книжное обозрение» Марина Лобанова беседует с автором книги «Святой Патриарх Тихон и изъятие церковных ценностей в 1922 году» священником Сергием Ивановым. Часть 1. Эфир 20 апреля 2025 г. АУДИО

Рубль вместо хлеба. На что большевики потратили отобранные у Церкви ценности

В программе «Книжное обозрение» Марина Лобанова беседует с автором книги «Святой Патриарх Тихон и изъятие церковных ценностей в 1922 году» священником Сергием Ивановым. Часть 2. Эфир 27 апреля 2025 г. АУДИО

Новомученики XX века. Церковное почитание и историческая наука

Как научиться отличать подлинные слова новомучеников от фальсификаций, оставленных в документах их гонителями? Интервью о проблемах исторического исследования материалов Большого террора и гонений на верующих в СССР с доктором философских наук Марией Дегтяревой (Пермь). Программа «Книжное обозрение». Эфир 28 марта и 4 апреля 2021 г. АУДИО + ТЕКСТ

Арцыбушев. Свидетель века

В программе Александра Мраморнова «Великий Собор» прозвучала третья часть беседы с Алексеем Петровичем Арцыбушевым. Эфир 29 ноября 2017 г. АУДИО

Арцыбушев. Свидетель века

В программе Александра Мраморнова «Великий Собор» прозвучала вторая часть беседы с Алексеем Петровичем Арцыбушевым. Эфир 7 июня 2017 г. АУДИО

Арцыбушев. Свидетель века

«Я родился для тюрьмы». В одиннадцатом выпуске программы Александра Мраморнова к 100-летию Собора 1917-1918 годов «Великий Собор» прозвучало интервью с Алексеем Петровичем Арцыбушевым. Эфир 5 апреля 2017 г. АУДИО

Глубокоуважаемый Николай Кириллович! Я только сейчас закончила читать роман и просто потрясена. Эта история — почти калька с истории нашей семьи. Моя мама тоже 1904 года рождения и умерла только на 3 года позже Вашей бабушки. Она, как ЧСИР (член семьи изменников родины) отсидела в Карагандинском АЛЖИРЕ (Акмолинский лагерь жен изменников родины) 6 лет. В 1990 годы на волне всплеска интереса к сталинским репсессиям, когда возник «Мемориал», были отысканы выжившие жертвы. Руководствуясь опросником «Мемориала» мама написала лагерные воспоминания. Я предполагаю, что Вы заинтересуетесь ими. Я могла бы найти способ передать Вам типографский экземпляр. Не откладывайте, мне — ее дочери уже 90 лет. Луиза Александровна.

Благодарю Вас за интересное интервью. Книга действительно в высшей степени трогательная и такая необходимая в нашем современном обществе. Мой восемнадцатилетний сын проявил к ней интерес. Господь да упокоит душу р.Божией Ирины и всех сродников ее усопших. А ныне здравствующим многая и благая лета.

Вновь и вновь я обращаюсь в воспоминаниях к этому роману. Он был напечатан в конце периода так называемых «белых пятен» нашей страны, который потряс наш народ, особенно в «глубинке» своими историческими откровениями.От прочтения романа остались впечатления о безысходности судьбы и огромной любви к его героям, силе их духа, воспитанию,стойкости характеров, и одновременно жалость к ним, и возмущение от того, почему такое было возможно. Но оказалось еще как возможно, когда целенаправленно немецкие нацики уничтожили 6млн евреев, когда миллионы людей в лагерях поднимали экономику в нашей стране.