Тот, кто публиковал Пушкина

Программа Марины Лобановой

«Встреча»

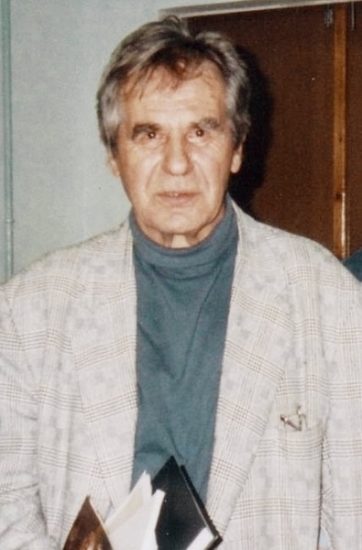

Гость: Сергей Александрович Фомичёв

Тема: русская классическая литература (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь)

АУДИО

2 октября 2025 года ушел из жизни один из старейших сотрудников Пушкинского Дома, доктор филологических наук, профессор, Сергей Александрович Фомичёв. Много лет он возглавлял Отдел пушкиноведения (1986-2000), был ученым cекретарём Пушкинской комиссии РАН (1980-2004).

«Всё совершенное С.А. Фомичевым во славу Александра Сергеевича Грибоедова отступает по своему масштабу перед тем, что сделано им во славу Александра Сергеевича Пушкина», – говорилось в одном из юбилейных поздравлений.

Фомичёв – автор множества работ, посвященных Грибоедову, Пушкину, другим писателям. Инициатор нового академического полного собрания сочинений Пушкина (первый том вышел 1999 году) и научного издания полного свода прижизненной критики сочинений Пушкина (4 тома).

«Язык, главное достояние разумного человеческого племени, зачастую теряет, в сущности, своё основное назначение: средство взаимного созидательного общения», – писал Сергей Александрович Фомичёв в статье «Вавилонское столпотворение в Вишнёвом саду». В творчестве Пушкина Фомичёв особенно выделял то его качество, что оно очень современно. В литературе, где, казалось бы, всё – плод творческого воображения, всё – вымысел, Фомичёв ценил более всего – правду. Близкий по духу с Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым, Сергей Александрович Фомичёв видел пушкинскую линию в русской литературе глазами Варлама Тихоновича Шаламова: невиданная по масштабам жестокость XX века даёт русскому художественному слову пушкинскую перспективу (жизненности художественного произведения, правды), поэтому – русская литература должна быть об этом.

В память о Сергее Александровиче Фомичёве публикуем некоторые передачи радио «Град Петров».

Об академическом издании полного собрания сочинений Пушкина (запись 2009 г.)

Сергей Фомичёв:

То академическое издание, которым мы пользуемся до сих пор, издание, которое было подготовлено великими пушкинистами, оно издавалось в 1937-1949 годах. Представьте себе, 37-й год что значил. С одной стороны, 100-летие со дня смерти Пушкина… Такой юбилей отмечался и так широко отмечался, как рождение никогда не отмечалось! С другой стороны, мы знаем, что 37-й год значил для нашей страны. Вот этот Пушкинский юбилей был своеобразной завесой за тем, что делалось в это время – шли процессы, шли аресты и так далее. Очень интересно – в Пушкинском Доме (в Пушкинском Доме есть всё, как в Греции) в Пушкинском кабинете есть коллекция вырезок из газет, посвященных Пушкину. Скажем, 37-й год – это шесть или семь больших альбомов с вырезками из газет, и вот с этой стороны – как справляют юбилей Пушкина в Москве, в кишлаках каких-то, в военных частях, на флоте, на Беломорско-Балтийском канале – где угодно… Но когда посмотришь на оборот – а там процесс над таким, процесс над другим… Вот такой был юбилей.

И в 37-м году правительство решило издать полное собрание Пушкина. Но оказалось, что полное – не готово, готово только несколько томов всего, причём готовы только тексты. Подготовить текст академического издания – это самое трудное дело, это надо разобрать все черновики, все рукописи, все списки, все прижизненные публикации и так далее, – и открыть основной текст.

Но, кроме того, должен быть и комментарий…

И вот было принято на самом верху (на самом верху!) такое решение: а как это так, Пушкина столько, а комментария – столько (намного больше)? Выкинуть весь комментарий! И вот это издание вышло без комментариев.

И вот когда мы начинали готовить наше издание академическое, я был тогда заведующим Отделом пушкиноведения и отвечал за это издание, мне казалось, что текст подготовлен нашими предшественниками, великими пушкинистами, наше дело – ну, проверить, конечно, их решение, без этого нельзя (в науке никому доверять нельзя, даже самым авторитетным людям)… Но проверить, а не заново делать. И написать комментарий.

…

Но когда мы начали готовить этот текст – мы видим, что мы не понимаем их решения, они не обоснованы, нет комментария! Почему они выбирают именно такое прочтение? Почему они выбирают именно такую редакцию? Справочного аппарата – нет. И нам пришлось не просто заново читать все рукописи, но и доказывать, почему мы избираем именно это слово, именно эту редакцию, именно эту последовательность строк. Половина пушкинских стихотворений дошла ведь до нас в черновиках, не в беловых рукописях – в черновиках! А в черновиках Пушкин не просто зачеркивает по 10 раз одно слово… но он хозяин своего процесса: если мысль его забегает вперёд – он пишет строчки, которые ему пригодятся потом, или в другом месте пишет что-то, что он дорабатывает… и этим строкам теперь ещё надо найти место. Трактовка черновика – это очень сложный процесс. И каждое решение издателя должно быть обосновано, чего в старом академическом издании нет.

О «Борисе Годунове» Пушкина (запись 2009 г.)

Сергей Фомичёв:

Пьеса получила новое название: «Борис Годунов». Не «Комедия о царе Борисе и Гришке Отрепьеве» (в самом заглавии многое таится), а «Борис Годунов». Вроде бы – традиционно, «Борис Годунов», ну да… Но Борис-то Годунов – всего в шести сценах участвует в этой пьесе, не в Борисе Годунове дело. … Это ситуация, когда грех осознан, а покаяние – не наступило. … И всё повторяется заново.

…

Тема убийства младенца… Для того, чтобы понять, насколько это глубоко Пушкиным понято, надо вспомнить Достоевского: в «Братьях Карамазовых», помните, если на кровинке младенца построить всеобщее благо, ты бы согласился? Нет. Естественно, когда Достоевский читает «Бориса Годунова» – это его мысль: за копеечку – нельзя убить младенца, а за государство – можно убить? Вроде бы, по государственным масштабам – ну, что, подумаешь, один человек! Нет. Это одно и то же. Кровиночка – больше стоит, чем что угодно: копеечка, государство, власть и так далее.

О «Ревизоре» Гоголя (запись 2009 г.)

Сергей Фомичёв:

Первым, кто понял перекличку между «Борисом Годуновым» и «Ревизором», был Мейерхольд. Самозванец. Самозванец, который очаровывает всех. Но при этом – теряет свою личность.

…

Говорят, что Гоголь – родоначальник «маленького человека» в русской литературе. Но глядите, что с маленьким человеком у Гоголя делается!

О юморе в литературе (запись 2009 г.)

Сергей Фомичёв:

Вольное слово должно звучать, и Чацкий всегда будет героем для России, но думать, что это основное в писателе, это ошибка большая. … Мы до сих пор не можем понять, что смех – это очень положительное явление. Смех освобождает человека. Смех важнее, на мой взгляд, чем пророческое открытое слово.

…

Сколько бы ни ставили «Ревизора» на сцене – это возбуждает очень современные мысли. Это вот – умение Гоголя поставить зеркало читателю, зрителю.

«Через Пушкина умнеет всё, что может поумнеть» (2025 г.)

Сергей Фомичев:

Это фраза, которую произнёс на Пушкинских торжествах драматург Островский, очень правильная фраза, потому что умнеет всё, что способно поумнеть – это не значит, что умнеет всё. То, что неспособно поумнеть – не умнеет. Чему я тоже буду приводить примеры.

…

Может быть, одна из главных причин нашего совершенно особого задушевного отношения к Пушкину… Пушкин – это «наше всё», по известной формуле. Всё что нам угодно. Из Пушкина можно сделать всё что угодно, так сказать, об этом я и буду говорить.

…

Одним из последних его произведений, что очень важно отметить, был рассказ о покорении Камчатки, где, по сути дела, проанализирована Пушкиным проблема неуклонного расширения территории Российского государства.

АУДИО

1.

.

2.

.

3.

.

См. также:

Литература во времени

«Литературный текст – как растение, постепенно раскрывается, расцветает, откликаясь на движение времени, но откликаясь из самого себя, как личность». Первая часть из цикла бесед Петра Бухаркина «Русская литература в течении исторического времени». АУДИО

Судебная власть между законностью и совестью

В программе «Книжное обозрение» принимает участие автор книги «Когда велит совесть. Культурные истоки Судебной реформы 1864 года в России» Татьяна Борисова. Эфир 18 мая 2025 г. АУДИО

Достоевский адекватно Достоевскому

«35 лет назад у нас началось изучение Достоевского в соответствии с авторским замыслом». В программе Марины Лобановой «Встреча» филолог Татьяна Касаткина рассказывает о современной достоевистике. Эфир 8 марта 2025 г. АУДИО

Репрессированные майцы

В 2025 году Музею истории школы Карла Мая исполняется 30 лет. Его создатель и руководитель Никита Благово рассказывает, как репрессии коснулись выпускников одной из лучших гимназий дореволюционной России. Эфир 22 февраля и 1 марта 2025 г. АУДИО

«Хорошее – хрупко. Вот итог. Хочется оградить, спасти его – вот задача». Памяти Анциферова

В программе «Возвращение в Петербург» топонимист Андрей Рыжков говорит о значении личности Николая Анциферова для современного взгляда на сохранение культуры Петербурга. Эфир 28 октября 2025 г. АУДИО

Город Пушкина и Достоевского – это один и тот же город

Программа «Возвращение в Петербург» рассказывает о том, как в музее Достоевского совместили петербургские адреса двух великих писателей. Эфир 18 ноября 2024 г. АУДИО + ФОТО

«Медный всадник» Пушкина. Смысл произведения

«Печален будет мой рассказ»: Петербург – не для маленького человека. В программе «Встреча» культуролог Петр Сапронов – о трех главных героях знаменитой пушкинской поэмы «Медный всадник». П. А Сапронов: «Третий Рим — сказано о Москве. Москва — третий Рим и четвертому не бывать. Но есть и четвертый Рим — это Петербург». АУДИО

Пушкин как религиозная проблема

«Мы думаем одно, а видим совершенно другое». Лекция Петра Бухаркина о религиозном смысле творчества Пушкина (из архива радио «Град Петров»). АУДИО

Гибель Пушкина-политика

«Пушкинское пророчество сбылось: империя погибла и погибла в той ситуации, какую он предсказывал». Яков Гордин о смерти Пушкина (из архива радио «Град Петров»). АУДИО

«…ломая руки, Россия предо мною шла…»

«Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача». Анна Ахматова – о народе, стране, истории. В программе «Встреча» Марина Лобанова беседует с Ниной Поповой. Эфир 27 января и 3 февраля 2024 г. АУДИО

«То, что кажется так просто и ясно для нас, никогда не понять Шмелеву»

«Весь в Ивана Сергеевича». В программе Марины Лобановой «Встреча» историк литературы Николай Карпов раскрывает ранее неизвестные детали биографии Сергея Шмелева, сына писателя. Эфир 25 ноября 2023 г. АУДИО

Внучка академика Лихачева: «Он научил меня молиться»

Академик Дмитрий Сергеевич Лихачев был реабилитирован только в 1991 году. О своем деде вспоминает внучка, Вера Сергеевна Зилитинкевич. Эфир: 3 декабря 2016 г. АУДИО

Философы о Пушкине

В программе «Книжное обозрение» преподаватель Института богословия Константин Махлак рассказывают о сборнике «Пушкин в русской философской критике. Конец XIX — XX век». Эфир 15 ноября 2020 г. АУДИО

Сюжет «Мертвых душ» – воскресение

Программа «Книжное обозрение» рассказывает о книге Михаила Вайскопфа «Сюжет Гоголя». Эфир 24 апреля 2022 г. АУДИО

Белые красные писатели: Булгаков, Шварц, Катаев, Бианки, Маршак

«И вот с этого времени и до конца 1919 года в его биографии белое пятно». Пять передач Светланы Шешуновой о советских – «красных» – писателях, во время Гражданской войны занимавших противоположную сторону: Булгаков, Шварц, Катаев, Бианки, Маршак

«Церковь не есть академия»

В программе «Книжное обозрение» преподаватель Института богословия и философии Константин Махлак рассказывает о книге протоиерея Павла Хондзинского, посвященной русскому внеакадемическому богословию XIX века. АУДИО