Литература во времени

Петр Евгеньевич Бухаркин

«Русская литература в течении исторического времени»

Передача 1

Эфир: 28 июля 2024 г.

АУДИО

Петр Бухаркин:

В конечном счете перед нами некий резервуар, некие рамки, некие границы, которые мы наполняем, исходя из собственного сознания, из собственных интересов. Это вот первый ответ на вопрос «А что перед нами?» когда мы видим обогащение литературного произведения и вообще художественного произведения с ходом исторического времени. Просто новые поколения вкладывают в это произведение свои собственные интересы.

Вторая точка зрения носит другой характер, она связана с феноменологической философией, прежде всего, опирающейся на классическую феноменологию, на феноменологию Гуссерля в большей степени, чем Хайдеггера. И наибольшую ясность вот этот второй ответ на интересующий нас вопрос нашел в сочинениях немецких филологов, таких как Вольфганг Изер и особенно Ханс-Роберт Яусс. И именно работы Яусса наиболее отчетливо выразили вот этот другой ответ, получивший в науке название рецептивной эстетики.

Собственно говоря, до них эти идеи высказывал и знаменитый польский философ-феноменолог Роман Ингарден. Вот эти замечательные ученые полагали, что все-таки не новые поколения вносят в литературные тексты совершенно не связанные с ними интересы, а литературные тексты постепенно раскрывают полноту своего содержания. Литературный текст – это как растение, которое постепенно раскрывается, расцветает всё полнее и полнее, откликаясь на движение времени, откликаясь на новые интересы, но откликается, сохраняя себя, откликается из самого себя, как личность. С точки зрения рецептивной эстетики, литературное произведение – это, в конечном счете, некая личность, некий индивид, который вот так растет с течением веков, становясь всё более и более цветущим, меняясь в чём-то, но всё-таки оставаясь самим собой. Для меня именно этот второй ответ, который даёт рецептивная эстетика, кажется наиболее справедливым и наиболее глубоким.

Эти проблемы ставились и в русской науке, в частности, таким замечательным русским ученым середины XX века, занимавшимся зарубежной литературой, Шекспиром, литературой эпохи Ренессанса, – Леонидом Ефимовичем Пинским.

…

Конечно, наиболее резко обновление литературных текстов, изменение их репутации происходит в момент исторических сломов, в те моменты, когда движение истории ускоряется и чуткие к ходу времени современники ощущают какой-то глубокий исторический поворот.

Нет сомнений, что в течение некоторого последнего времени русское сознание, Россия, русская культура переживают именно подобное время. Происходит действительно какое-то существенное изменение русской жизни. И вот в этот момент меняется в чём-то и наше отношение к литературе, вернее, литературные тексты начинают звучать как-то иначе, и наше отношение к ним тоже в каком-то смысле меняется.

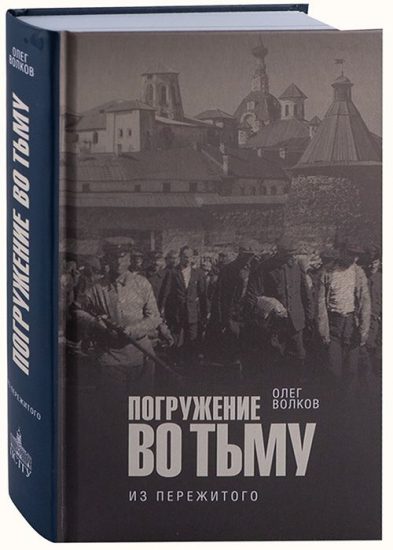

Поясню то, о чем я говорю, конкретными примерами. Глубоко чувствующие трагедию русской жизни послереволюционного времени русские писатели, такие, например, как Анна Андреевна Ахматова или Олег Васильевич Волков, конечно, писатели несоизмеримые по своему значению, но соизмеримые своей чуткостью к национальном надломам, к тем национальным потрясениям и трагедиям, которые переживала Россия. Вот эти писатели отчётливо ощущали страдания, которые переживает русский народ. Это ясно описано в автобиографической книге Олега Волкова «Погружение во тьму» и, конечно, с гораздо большей художественной силой это выражено в великой поэме Анны Ахматовой «Реквием».

…

И надо сказать, в течение долгого времени с особым чувством я и мои современники, люди старшего поколения, отчасти младшего поколения, воспринимали, например, тот текст, которым открывается поэма:

Нет, и не под чуждым небосводом,

И не под защитой чуждых крыл, —

Я была тогда с моим народом,

Там, где мой народ, к несчастью, был.

И особенно первое стихотворное вступление:

Это было, когда улыбался

Только мертвый, спокойствию рад.

И ненужным привеском болтался

Возле тюрем своих Ленинград.

И когда, обезумев от муки,

Шли уже осужденных полки,

И короткую песню разлуки

Паровозные пели гудки,

Звезды смерти стояли над нами,

И безвинная корчилась Русь

Под кровавыми сапогами

И под шинами черных марусь.

Но теперь, после того, что произошло с нашей страной, уже как-то иначе воспринимаешь эти слова. В частности, даже неприятие вызывает конец этого фрагмента. Все-таки Русь была совсем не безвинна. Это был исторический выбор страны, которая сама избрала эту дорогу. И, конечно, сейчас мы это видим совершенно отчетливо. То, что, например, сама Ахматова не ощущала. Так же как она искренне писала в последнем фрагменте уже эпилога:

И если зажмут мой измученный рот,

Которым кричит стомильонный народ…

Но не ртом Ахматовой кричал «стомильонный народ», а бесчисленными ртами пропагандистов, авторами официальных газет и других представителей того режима, который уничтожал этот измученный, гибнущий народ. Это очевидно сейчас. Может быть, сама Ахматова это до конца не понимала.

Пример Ахматовой мне представляется очень выразительным. Он заставляет с особой остротой осознать, как с течением времени меняется наше отношение к литературным текстам, и литературные тексты начинают поворачиваться несколько иначе. Это касается не только отдельных произведений, это касается и самых крупных художественных миров, созданных великими русскими писателями. Ведь настоящий писатель, великий писатель создает свой собственный мир. «Образ мира, в слове явленный», как назвал это Борис Пастернак.

…

И вот художественный мир первого русского поэта, главного, самого прецедентного русского автора Александра Сергеевича Пушкина тоже с течением времени начинает меняться, оборачиваясь какими-то другими своими сторонами, вернее, обнаруживая в себе какие-то другие стороны. И мы в общении с этим миром должны откликаться на рост этого художественного мира и на наши собственные запросы.

Последнее время, особенно последние годы, целый ряд произведений Пушкина приобрел очень большую остроту. И не раз именно к этим текстам обращаются. Я имею в виду прежде всего целый ряд его произведений, прямо посвящённых Польскому восстанию, неудавшейся освободительной революции Польши в 1830 году. Это такие стихотворения как «Бородинская годовщина», «Клеветникам России», «Перед гробницею святой», «Господину Беранжеру», это целый ряд произведений, в которых Пушкин выражает свое собственное отношение к событиям 1830 года, к подавлению освободительного движения в Польше и к очередному занятию русскими войсками Варшавы. Надо сказать, что взгляды Пушкина и его реакция на происходящие события в известной мере полностью соответствовали официальному пониманию, официальной трактовке происходящего. Что вызвало возмущение не только целого ряда польских друзей Пушкина, прежде всего Адама Мицкевича, который, конечно, был глубоко задет пушкинским взглядом на события тридцатого года, но и русские авторы. В том числе такой близкий старший друг Пушкина как Петр Андреевич Вяземский воспринимал стихотворения Пушкина как странные, оскорбительные и в известной мере даже изуверские. Действительно, с точки зрения Пушкина восстание поляков было ничем не оправдано, а подавление освободительного движения русскими войсками было бесспорно исторически оправдано. И, конечно, в контексте истории эта позиция Пушкина кажется очень резкой и вызывает очень непростое к себе отношение. То же самое можно сказать и о произведении, казалось бы, совсем другого рода, о произведении романтического периода творчества Пушкина, о его поэме «Кавказский пленник».

…

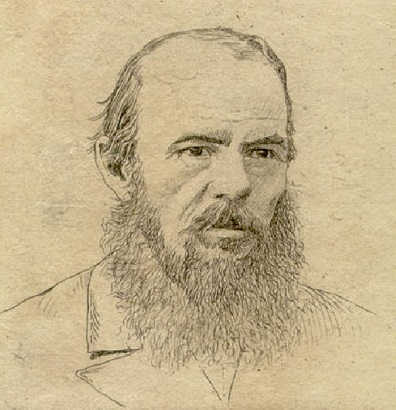

Знаменитая речь Достоевского на открытии памятника Пушкину в течение долгого времени считалось своего рода эталоном нашего понимания Пушкина … Достоевский поставил Пушкина в один ряд с Гомером, Вергилием, Данте, Шекспиром… Но при всём этом «Пушкинская речь» Достоевского всё-таки ведь глубоко исказила творчество Пушкина. Константин Николаевич Леонтьев писал: что сделал Достоевский с Пушкиным? Сложного, противоречивого, мятежного Пушкина он сделал каким-то смиренным послушником! …

Глубже всего раскрывает нам Пушкина Аполлон Александрович Григорьев, знаменитый русский критик, поэт, мемуарист, может быть, самый глубокий, самый тонкий русский критик, превосходящий и Киреевского, и Белинского, и Добролюбова. Григорьеву принадлежит замечательная фраза (кстати, именно ему принадлежит и фраза «Пушкин – наше всё»): «Пушкин – властелин и заклинатель многообразных стихий». Он, с одной стороны, властелин (или создатель), тот, кто владеет этими стихиями, а с другой стороны, он заклинатель, а заклинатель – это тот, кто сталкивается с опасной стихией и её заклинает. Соответственно, перед Пушкиным раскрывался мир в его бесконечной полноте, сложности, противоречивости, и Пушкин стремился этот мир воплотить в слове, показав своим читателям, что такое этот мир.

…

Ни одна из идей Пушкина не может быть абсолютизирована. Она может быть понята только в контексте всего художественного мира поэта. Непосредственно о творчестве Пушкина, вот этом владении «заклинанием многообразных стихий» и о том, как понимание этого главного качества пушкинского художественного мира позволяет нам более-менее адекватно взглянуть на его наследие сегодня, мы поговорим в следующей передаче.

См. также:

Русская литература в потоке времени

С 28 июля 2024 г. в нашем эфире – новый цикл Петра Бухаркина о русской литературе. АНОНС

Пушкин как религиозная проблема

«Мы думаем одно, а видим совершенно другое». Лекция Петра Бухаркина о религиозном смысле творчества Пушкина (из архива радио «Град Петров»). АУДИО

«Медный всадник» Пушкина. Смысл произведения

«Печален будет мой рассказ»: Петербург – не для маленького человека. В программе «Встреча» культуролог Петр Сапронов – о трех главных героях знаменитой пушкинской поэмы «Медный всадник». П. А Сапронов: «Третий Рим — сказано о Москве. Москва — третий Рим и четвертому не бывать. Но есть и четвертый Рим — это Петербург». АУДИО

Гибель Пушкина-политика

«Пушкинское пророчество сбылось: империя погибла и погибла в той ситуации, какую он предсказывал». Яков Гордин о смерти Пушкина (из архива радио «Град Петров»). АУДИО

Хотелось бы всех поименно позвать. Ахматова и ее тени в саду Фонтанного дома

Как в Петербурге появился музей Анны Ахматовой. В программе Марины Лобановой «Встреча» Нина Попова рассказывает о первых годах во главе музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и о значении Ахматовой для осмысления советского времени. Эфир 2 и 9 декабря 2023 г. АУДИО

«…ломая руки, Россия предо мною шла…»

«Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача». Анна Ахматова – о народе, стране, истории. В программе «Встреча» Марина Лобанова беседует с Ниной Поповой. Эфир 27 января и 3 февраля 2024 г. АУДИО

«То, что кажется так просто и ясно для нас, никогда не понять Шмелеву»

«Весь в Ивана Сергеевича». В программе Марины Лобановой «Встреча» историк литературы Николай Карпов раскрывает ранее неизвестные детали биографии Сергея Шмелева, сына писателя. Эфир 25 ноября 2023 г. АУДИО

«Стихи», «Переводы», «Poetica» и «Moralia». О выходе 4-томного собрания сочинений Ольги Седаковой

Александр Крупинин беседует с Ольгой Седаковой.

2011 год. АУДИО

«Постоянно звучащий в русской литературе вопрос «чем люди живы» поразил западного читателя»

«Чем люди живы». Этот вопрос, задаваемый человеку в упор через сложные фабулы самых разных книг, и есть главный вклад русской литературы». Профессор Женевского университета Жорж Нива об особенностях восприятия русской литературы западным читателем