Кабацкая реформа патриарха Никона

Программа Марины Лобановой

«Встреча»

Гость: Алексей Игоревич Раздорский, доктор исторических наук, руководитель Федерального центра регионалистики «Вся Россия» РНБ, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН

Тема: кабацкая реформа патриарха Никона

Эфир: 12 июля 2025 г.

АУДИО

Алексей Раздорский:

Патриарх Никон действительно автор первого всеобщего проекта по борьбе с пьянством в масштабах всей страны. Проблема пьянства на Руси связана с возникновением крепких напитков. И прямая связь существует с возникновением кабацкой системы.

…

В каждом городе (более или менее значительном) было несколько кабаков. В частности, в Нижнем Новгороде в XVII веке шесть кабаков имелось, столько же кабаков было во Пскове, в Вологде было семь кабаков, в Коломне – три кабака. Как раз с момента возникновения русского хлебного вина и после того, как сложилась система питейных заведений, через которые хлебное вино реализовывалось, с этого времени мы и можем говорить о начале возникновения вот этой «русской народной беды» под названием пьянство.

…

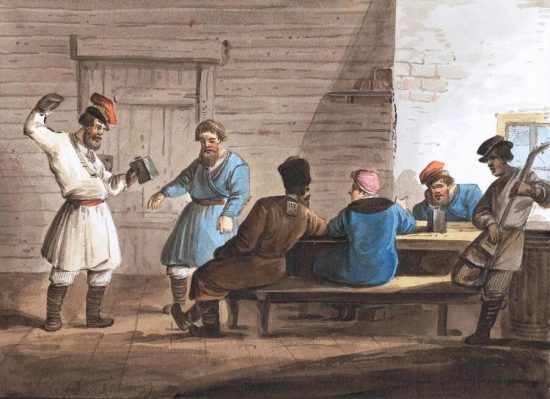

Что такое был русский кабак во второй половине XVI века – первой половине XVII века? Кабак являлся не только питейным заведением, где можно было купить алкогольные напитки. Триада русских алкогольных напитков, которые находились в монополии государства, это хлебное вино, это пиво, это кислый мёд так называемый (или хмельной мёд). … С целью привлечения клиентуры в кабаки приглашались певцы, скоморохи, музыканты. Кабаки являлись местом, где процветали разного рода азартные игры: карты, шахматы, игра в кости или, например, такая популярная игра как яичный бой, у нее еще есть название битки, когда два игрока соперничают, держа в руках сваренные вкрутую куриные яйца, и нужно разбить яйцо у своего соперника, не разбив своё яйцо. Битки возникли как пасхальная игра, причём не только в России, но и по всей Европе, но потом это стало уже просто азартной игрой. Яичный бой был широко распространён в русских кабаках наряду с другими азартными играми. Кроме того, в кабаках можно было встретить торговцев пряниками, орехами, ягодами. … Помимо азартных игр, помимо скоморохов, певцов и музыкантов, помимо ручных медведей и других животных, которых привлекали тоже для развлечения посетителей, еще одним свойством было присутствие в кабаках так называемых непотребных женок.

Ее одной чертой русского кабака было то, что алкогольные напитки могли отпускаться в долг, то есть если у посетителя не было денег, он мог оставить какие-то вещи, одежду. И действительно, встречались ситуации, когда человек пропивал всё, что на нём было, всю одежду вплоть до исподнего, и в голом виде выходил из кабака на улицу. И это шокировало, в частности, приезжавших в Россию иностранных путешественников и дипломатов.

К середине XVII века возникла ситуация, когда пьянство уже очень в значительной степени укоренилось в нашей стране. Кабаки стали источником злоупотреблений, источником разврата, источником разного рода противозаконных действий, потому что пьяная публика, естественно, часто закатывала скандалы, происходили драки, смертоубийства и так далее.

Завсегдатаями кабаков были служилые люди, которые мало того, что напивались в этих кабаках до непотребного состояния, но еще пропивали казённое оружие.

…

Конечно же, вот эта ситуация очень беспокоила власти. … В городе Вязьма в 1630 году по государеву указу царя Михаила Федоровича была полностью запрещена торговля спиртным. Все вяземские кабаки были опечатаны. Было велено «продажу алкоголя отставить, чтобы служилые и всякие люди не пропивалися, и от тово б в порубежном городе какое дурно не учинилось». Вязьма в тридцатые годы – это пограничный город, после того как Россия потеряла из-за Смуты Смоленск. … И после введения сухого закона в Вязьме три года действовал полный запрет на продажу алкоголя. Но потом он был отменен, и снова торговля алкоголем была возобновлена. Правда, потом еще раз в Вязьме такой запрет вводился, это произошло во время Смоленской войны, в 1634 году, но он тоже был временный и носил локальный характер.

В июле 1652 года Никон стал патриархом, а уже в августе по его инициативе был собран собор о кабаках

К середине XVII века задумывались и светские власти, задумывались и церковные иерархи… Патриарх Иосиф, который был предшественником Никона, еще в сороковые годы пытался поставить вопрос о пьянстве в русских монастырях… Но дальше каких-то разговоров и каких-то сожалений на эту тему дело не пошло. И только патриарх Никон, который занял патриарший престол в июле 1652 года, решился поставить вопрос о недопустимости той ситуации, которая сложилась в нашей стране относительно потребления спиртных напитков.

В июле 1652 года Никон стал патриархом, а уже в августе по его инициативе был собран собор о кабаках так называемый, на котором было предложено существенно ограничить употребление алкогольных напитков в стране. Сухой закон Никон не вводил, конечно, то есть о полном запрете алкоголя речь не шла.

Что было предложено? Во-первых, и это, наверное, самое главное, было предложено заменить кабаки в русских городах на кружечные дворы. Вместо нескольких кабаков, которые существовали во всех более или менее значительных городах страны, устанавливался один кружечный двор, то есть одна точка реализации алкоголя на город.

Приходится в исторической литературе сталкиваться с таким суждением, что это было просто переименование: кабаки были переименованы в кружечные дворы. На самом деле, нет. Это было не просто переименование, это было радикальное изменение самого функционала питейного заведения.

…

На кружечном дворе какое-либо употребление алкогольных напитков запрещалось. Нельзя было не просто на самом кружечном дворе их употреблять, их нельзя было употреблять даже вблизи кружечного двора. То есть человек должен был купить алкоголь и уйти с ним прочь.

…

Кроме того, согласно реформе, которую предложил патриарх Никон, вводились ограничения на реализацию спиртного, а именно: полностью запрещалась продажа алкоголя в Великий и Успенский посты. Нельзя было продавать алкоголь в течение всего года в воскресные дни. Ограничивалась продажа алкоголя в Петров и Филиппов посты, по средам и пятницам нельзя было продавать. Ограничивалось суточное время продажи алкоголя, продажа должна была начинаться с третьего часа дня после обедни и заканчиваться за час до отбоя вечерних часов. Кроме того – продавать одному человеку, пришедшему на кружечный двор, по одной чарке вина, не больше.

…

Введение вот этих ограничений на продажу спиртного привело к тому, что доходы государственного бюджета резко снизились. По различным расчётам – от 30 до 40% были потери питейной прибыли по стране.

…

Кто такой «записной пьяница»? Это были специально нанятые люди, которые завлекали посетителей в кабаки и им за это полагалось… вот, например, привлек он посетителей, выпили эти посетители 10 чарок – значит, каждая десятая чарка шла вот этому записному пьянице.

Почему кабацкая реформа потерпела крах

Кабаки прекратили своё существование, вместо них появились кружечные дворы. Поступления очень снизились в казну. … Начались разного рода ухищрения … чтобы продавать алкоголь и в те дни, когда его торговля была запрещена. Самое интересное, что … оправдывали это тем, что радеют о государевой казне. Чтобы «государевой казне порухи не учинилось» – продавали вино в «указные дни». И никаких наказаний, в общем, за это не следовало. И в результате – ограничения, введённые в 1652 году, постепенно стали уменьшаться, постепенно стали сходить на нет. … К концу шестидесятых годов были полностью отменены «указные дни» и в семидесятые годы XVII века алкоголь снова, как и до кабацкой реформы Никона, продавался на кружечных дворах 365 дней в году.

См. также:

Как пополнять государственную казну в смутные времена

Программа «Архивная история» с участием Алексея Раздорского посвящена таможенным и кабацким книгам XVII-XVIII веков в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Эфир 26 декабря 2022 г. АУДИО

Русский церковный раскол XVII века в зеркале мудрости древнегреческого законодателя Солона

«Люди второй половины XVII века в Московском государстве были поставлены перед нелёгким выбором». В программе «Архивная история» Павел Седов рассказывает о своей книге «Государевы богомольцы». Эфир 31 марта 2025 г. АУДИО

Роль личности в церковной истории: четыре биографии из XVII века

И Русская держава, и Русская Церковь стояли перед выбором своего пути, а выбор делали конкретные люди. В программе «Архивная история» Павел Седов рассказывает о своей книге «Государевы богомольцы». Часть 2. Эфир 28 апреля 2025 г. АУДИО

Зарплата монахов, хлебные старцы, игуменское седло и другие детали жизни русского монастыря в XVI — XVII вв.

«Монах, инок – эти слова встречаются очень редко. Монашествующих называли старцами и старицами вне зависимости от возраста». В программе «Архивная история» принимает участие Ольга Абеленцева. Эфир 27 мая и 24 июня 2024 г. АУДИО

Цена советской экономики. К биографии святого патриарха Тихона

В программе «Книжное обозрение» Марина Лобанова беседует с автором книги «Святой Патриарх Тихон и изъятие церковных ценностей в 1922 году» священником Сергием Ивановым. Часть 1. Эфир 20 апреля 2025 г. АУДИО

Впервые: история Церкви как история прихода

В программе Марины Лобановой «Книжное обозрение» принимает участие историк Алексей Беглов, автор книги «Православный приход на закате Российской империи: состояние, дискуссии, реформы». Эфир 22 января 2023 г. АУДИО

Новые подробности в истории вскрытия мощей Александра Невского в XX веке

Во второй части программы «Книжное обозрение», посвященной изданию «Реликварий Александра Невского», историк Роман Соколов рассказывает об архивных находках и открытиях уходящего года – юбилейного года Александра Невского. Эфир 26 декабря 2021 г. АУДИО + ТЕКСТ

К 800-летию Александра Невского: образ государя-воина в истории и культуре Руси-России

В программе «Под знаменем России» – культуролог Петр Сапронов об образе правителя в русской культуре, о князе-воине Александре Невском, о «тихих» царях Московских и «воинственных» императорах Петербургских. Эфир 15 и 22 июля 2021 г. АУДИО

Писательские биографии на радио «Град Петров»: Мельников-Печерский

В нашем эфире – цикл передач доктора филологических наук Светланы Шешуновой «Мир Мельникова-Печерского». Русская литература, как обычно – о вечных и духовных вопросах: какие подмены подстерегают искателя праведности и как в своей повседневной жизни быть христианином

Могло ли на Священном Соборе произойти воссоединение со старообрядчеством?

В программе Александра Мраморнова «Великий Собор» принимает участие Сергей Фирсов, ответственный редактор тома издания документов Священного Собора 1917-1918 гг. с материалами Отдела о единоверии и старообрядчестве. Эфир 21 июня 2017 г. АУДИО

Как преодолеть последствия гражданской войны

В эфире радио «Град Петров» свое мнение высказывают историки, священники, деятели культуры. АУДИО + ТЕКСТ

Феномен старообрядческой литературы

В нашем эфире прозвучат три лекции доктора филологических наук, заведующей Отделом древнерусской литературы Института русской литературы РАН (Пушкинского Дома) Натальи Понырко