«Я не сторонник социального дарвинизма»

Программа Марины Лобановой

«Под знаменем России»

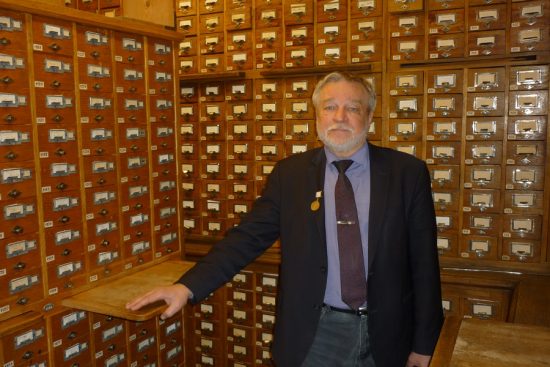

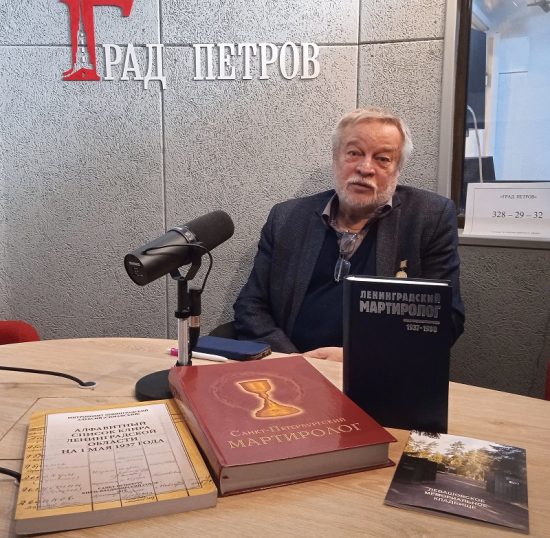

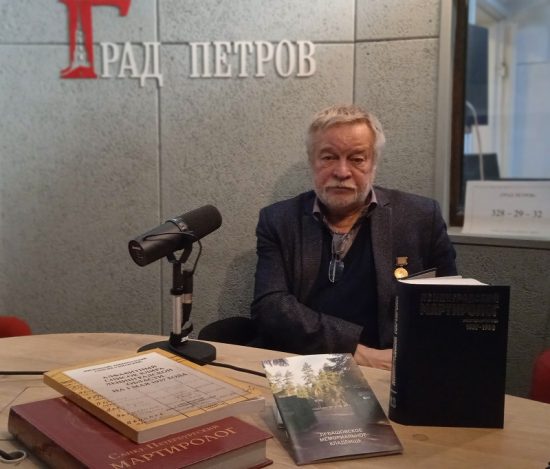

Гость: Анатолий Яковлевич Разумов, руководитель Центра «Возвращённые имена» при РНБ, составитель Книг памяти «Ленинградский мартиролог»

Тема: 30 октября – День памяти жертв политических репрессий

25 октября 2025 г.

АУДИО

Вместе с людьми истреблялась культура, истреблялись духовные и материальные богатства, копившиеся в России тысячу лет, истреблялись традиции доброго отношения друг к другу, уничтожалось правовое сознание. … Это зло витало в воздухе, требовало новых и новых жертв. Каждый из живых содержал в себе определенную долю зла. …он заражал злом окружающее живое пространство. Мир сейчас переполнен злом, жаждой насилия, не боится убийств. Зло опасается обнаружения, оно прячется. Наш долг сделать его явным и тем уменьшить опасность повторений.

Академик Дмитрий Лихачев

Предисловие к II тому «Ленинградского мартиролога»

Марина Лобанова:

Прежде всего попрошу вас познакомить наших слушателей с тем, что будет 30 октября, в сам День памяти жертв политических репрессий. В последнее время, мы привыкли, что если раньше вы говорили про новости расширения памяти, то сейчас каждый год сужение памяти. К чему мы пришли в 2025 году?

Анатолий Разумов:

Мы не остановились, мы сохраним традиции, впереди – расширение. И могу сказать, что план общегородских мероприятий, посвящённых Дню памяти, утверждён.

30 октября – это день политзаключенного СССР, который с 1991 года отмечается как День памяти жертв политических репрессий Российской Федерации.

…

Этой традиции больше 30 лет: 30 октября на Левашовском мемориальном кладбище происходит возложение венков и цветов … после этого – панихида, затем церемония «Хотелось бы всех поименно назвать…»

…

Марина Лобанова:

То есть в этом году – одна, единая и единственная площадка проведения церемонии чтения имён жертв политических репрессий «Хотелось бы всех поименно назвать…» и это Левашовское мемориальное кладбище.

Анатолий Разумов:

И синхронно вот уже третий год будет проходить церемония областная, в Ковалёвском лесу, на Ржевском полигоне, у так называемого порохового погреба.

…

Марина Лобанова:

А чем они отличаются, эти две локации проведения церемонии чтения имён?

Анатолий Разумов:

Ржевский полигон, Морской полигон – место расстрелов, начиная с весны 1919 года. И одно из мест на Ржевском полигоне, где уже найдены многочисленные останки, это Койранкангас под Токсовом. А другое место, более известное, это вот «пороховой погреб» так называемый. Это Ковалёвский лес близ реки Лубьи, недалеко от мемориала «Цветок жизни» по Дороге жизни.

…

Левашовское мемориальное кладбище – это единственное признанное у нас официально место погребения расстрелянных. Поэтому те, кто приходит на это кладбище, его так и оценивают – как символическое место памяти о всех.

…

Запрещено было в документах о расстрелах указывать, где расстреляны, где закопаны. 50 лет, полвека никто не знал это место, этот спецобъект, куда возили расстрелянных в ленинградских тюрьмах.

…

Марина Лобанова:

Как вы думаете, сколько человек там лежит?

Анатолий Разумов:

Начну с того, что такого рода документов, такой точности – ни по одному другому месту злодеяний в Советском Союзе мы не знаем, а по Левашову всё-таки мы имеем документ об отводе участка леса чекистам для специального назначения и миллиметровку начала шестидесятых годов, на который условно указано, в какие годы сколько тысяч человек завезли на это место. Там 11 гектаров леса, из них 6,5 были заняты полностью вот этими ямами с останками расстрелянных. Миллиметровка существует, на ней указано, что с 1937 года, когда начали завозить … вот завезли по 1953 год – указано 19 450. Это означает, что не менее 20 тысяч человек погребены в Левашове. И эти 19 450, конечно, условные цифры, и были и другие места.

…

Левашовское мемориальное кладбище – место символическое для всех, оно и стало из места злодеяний – самым согретым памятью местом, какие я знаю. Туда люди уже принесли тысячи памятных знаков. И это производит впечатление на всех… почти на всех (на всех невозможно произвести одинаковое впечатление).

…

И очень прошу вас вот что иметь в виду. Вот Соловецкий камень, памятник жертвам политических репрессий на Троицкой площади. Знаете, цветы и венки приносите туда – полный день. Приходите к этому месту памяти, приходите весь день 30 октября. Потому что в прошлом году было так, что утром было возложение цветов и венков, а в середине дня их почему-то там уже не оказалось. Ну так давайте приносить цветы к этому месту памяти, помнить, помнить, помнить весь день. Помнить, что мы здесь их помним.

Марина Лобанова:

Можно распечатать фото своего прадедушки, фото, имя, какой-то текст памяти, и поставить там, положить вместе с цветами к Соловецкому камню, уличную лампаду можно зажечь, это же просто красиво. Ведь памятник Соловецкий камень – он не представляет из себя какого-то образа, это просто камень Соловков, и наполнить его образами должны мы. Там достаточно большая площадь вокруг этого Соловецкого камня.

Анатолий Разумов:

И у подножия этого Соловецкого камня – та самая надпись «Хотелось бы всех поименно назвать…» Анна Ахматова». А в Левашове будем поминать не только имена из списка расстрелянных, из томов Ленинградского мартиролога, а вспомним тех, кто создал место памяти на месте злодеяний. Это Дмитрий Иванович Богомолов, автор русского поклонного креста, его отец расстрелян в 1938 году, Валентин Тихонович Муравский, он занимался поиском мест злодеяний, он как раз и открыл мемориальное кладбище весной 1989 года, его отец расстрелян в 1937, Люция Александровна Барташевич, она организовала вот такую народную экспозицию в караульном здании в 1993 году, ее отец расстрелян в 1937 году. Они уже ушли из жизни, но мы всегда их помним, они создавали это место памяти. Леон Леонович Пискорский, Евгений Вацлавович Вольский, составители книги памяти расстрелянных поляков, Леон Леонович помогал Даниилу Гранину материалами к «Блокадной книге», а впоследствии он выступил с идеей композиции русского и польского памятников в Левашове. Она и была открыта одновременно священниками православным и католическим и освящена 30 октября 1993 года. Владимир Михайлович Табачников, это был первый директор мемориального кладбища, когда превратили спецобъект в кладбище. И Алексей Николаевич Волчёнков, вспоминаю его бесконечно, школьником он был свидетелем возведения этого левашовского забора в сентябре 37-го… Родные Алексея Николаевича жили неподалёку, в деревеньке Новосёлки, и были расстреляны в 1937 году. Через 50 лет, через полвека Алексей Николаевич узнал, что они расстреляны, узнал эту правду, и что они, оказывается, вот сюда, недалеко, видимо, и завезены, и пришёл работать на Левашовское мемориальное кладбище и до последних дней практически там работал. Вот мы их будем тоже вспоминать обязательно.

Марина Лобанова:

И традиционно каждый год я спрашиваю о том, что случилось за последний год в вашей работе, о событиях в жизни Центра «Возвращённые имена».

Анатолий Разумов:

Я бы как раз начал с того, чтобы сказать слово памяти об отце Владимире Сорокине, его уход в нынешнем году был важнейшим событием. … Десятилетиями отец Владимир служил панихиду в Левашове 30 октября, а впоследствии стал служить и в день Собора новомучеников и исповедников.

…

Я готовлю в нынешнем году новый путеводитель по Левашовскому мемориальному кладбищу. Надеюсь издать его в будущем году. И хотел бы, чтобы к этому времени была восстановлена звонница в Левашове… и я надеюсь, что к тому времени (а прошло уже 3 года), может быть, из реставрации вернётся, наконец, памятник расстрелянным полякам. Я очень хорошо помню, как ставили эти два памятника. Богомолов Дмитрий Иванович, который камень нашёл для русского памятника, икону написал, крест этот сделал (он был художник и архитектор), а польский памятник задумал Леон Леонович Пискорский. Это же была единая композиция. Сейчас – пустая площадка… в июле 2022 года его вывезли. Но мне хотелось бы, чтобы новый путеводитель по кладбищу был и с этим памятником, а не с пустой площадкой, и с новой звонницей.

…

Вот мы возлагаем цветы на Троицкой площади к Соловецкому камню, а совсем рядом – Головкин бастион Петропавловской крепости, у стен которого были найдены останки жертв Красного террора. Это же рядом. Мы должны в этот день тоже туда носить цветы. И вот сейчас мы изготовили большой поклонный крест для братской могилы на кладбище Памяти жертв 9-го января (историческое название – Преображенское кладбище, переименовано в 1925 году).

…

И мы понимаем как никто, что ещё сотни тысяч имён погибших, пропавших без вести и пострадавших от государственного террора, будь то Красный ленинский или Большой сталинский, от войн того, советского времени, – ещё не названы публично, а сотни тысяч названы с серьёзными ошибками. Вот я пример вам приведу, скажем, по Блокаде. … Иван Харитонович Плевалов содержится в двух книгах памяти – и «Они пережили Блокаду» и «Блокада», где написано, что он погиб, убит в ноябре 1941 года и захоронен на Пороховском кладбище. А в книге памяти «Они пережили Блокаду» – что он пережил Блокаду… Выяснилось, что он был призван в Красную армию с начала войны и находился в эвакогоспитале… По каким-то причинам он был осуждён военным трибуналом в январе 1943 года на 10 лет лагерей… Он был репрессирован. Реабилитирован он только в 1959 году…

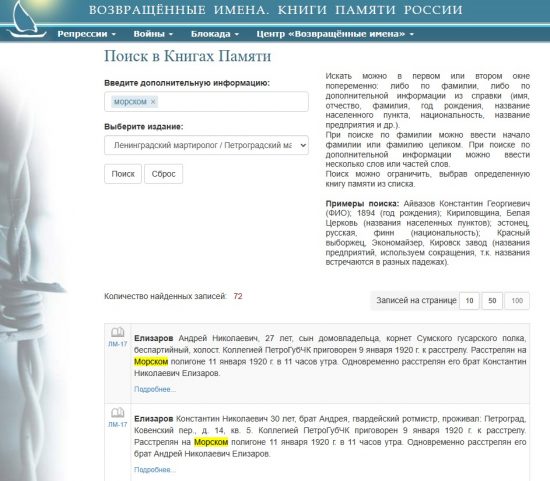

Мы когда обнаруживаем семью – мы её объединяем в нашей Базе взаимными ссылками. И публикуем списки тех, с кем вместе расстрелян: «Одновременно расстреляны…». Списки готовим с моими коллегами Татьяной Эдуардовной Шумиловой и Дмитрием Борисовичем Азиатцевым.

В этом году на Койранкангасе впервые прочитали 59 имён расстрелянных 11 января 1920 года на Морском полигоне. Вот некоторые из них:

Елизаров Андрей Николаевич, 27 лет, сын домовладельца, корнет Сумского гусарского полка, беспартийный, холост. Коллегией ПетроГубЧК приговорен 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстрелян на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра. Одновременно расстрелян его брат Константин Николаевич Елизаров.

Ивановский-Пиотровский Владимир Иванович, 21 год, мещанин, уроженец города Ревеля, студент-юрист. Служил в 4-м минно-подрывном дивизионе. Коллегией ПетроГубЧК приговорен 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстрелян на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра.

Керсновская Мария Михайловна, 35 лет, дворянка Витебской губ., полька, проживала: Петроград, Моховая ул., д. 26, кв. 24. Коллегией ПетроГубЧК приговорена 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстреляна на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра.

Люндеквист Владимир Яльмарович, 36 лет (1884 г. р.), начальник штаба 7-й армии, бывший подполковник, проживал: Петроград, Озерной пер., д. 2 кв. 1. Коллегией ПетроГубЧК приговорен 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстрелян на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра. Его брат Николай Яльмарович Люндеквист отбывал срок в Соловках, вывезен на материк и расстрелян 8 декабря 1937 г. (в числе расстрелянных – Павел Флоренский). Вероятное место расстрела и погребения: район Лодейнопольского лагпункта.

Орлова Анастасия Петровна, 46 лет, дворянка, приближенная бывшего Двора, служащая в государственном архиве, проживала: Петроград, В. О., 12-я линия, д. 15, кв. 16. Коллегией ПетроГубЧК приговорена 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстреляна на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра.

Полетаева Любовь Васильевна, 40 лет, потомственная дворянка, дочь протоиерея Василия Ивановича Полетаева, служащая василеостровской школы «К свету» и в магазине издательства «Новое время», проживала: Петроград, Большая Белозерская ул., д. 2/17, кв. 3. Коллегией ПетроГубЧК приговорена 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстреляна на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра.

Сапожников Алексей Алексеевич, 25 лет, дворянин, инженер-технолог, проживал: Петроград. Забалканский пр., д. 9, кв. 2. Коллегией ПетроГубЧК приговорен 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстрелян на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра. Одновременно расстрелян его брат Сергей Алексеевич Сапожников. Их отец, генерал-лейтенант артиллерии Алексей Васильевич Сапожников, был освобождён по ходатайству Максима Горького, в 1930 году приговорён к расстрелу с заменой на 10 лет концлагеря, после освобождения умер от паралича сердца в 1935 г.

Скадин Викентий Осипович, 51 год, в прошлом трактирщик, проживал: ст. Раздельная, Центральная ул., д. 2/4. Коллегией ПетроГубЧК приговорен 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстрелян на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра. Одновременно расстреляна его жена Филиция Викентьевна Скадина.

Стюарт (Стуарт) Владимир Дмитриевич, 48 лет (1872 г. р.), в прошлом помещик Бессарабской губ., чиновник канцелярии Совета Министров, друг Федора Шаляпина, проживал: Петроград, Суворовский пр., д. 36, кв. 3. Коллегией ПетроГубЧК приговорен 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстрелян на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра. Одновременно расстрелян его брат Николай Дмитриевич Стюарт.

Шем Федор Фомич, 19 лет, из крестьян Влодавского уезда Седлецкой губ., проживал: Петроград, Лесной пр., д. 52, кв. 13. Коллегией ПетроГубЧК приговорен 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстрелян на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра.

Шишкина Вера Александровна, 33 года, мещанка, замужняя, нигде не служила, проживала: Петроград, Гусев пер., д. 4, кв. 9. Коллегией ПетроГубЧК приговорена 9 января 1920 г. к расстрелу. Расстреляна на Морском полигоне 11 января 1920 г. в 11 часов утра.

13 томов Ленинградского мартиролога изданы, но впереди ещё 4 тома. Готовить печатные издания сложнее теперь, они будут когда-нибудь, но со временем. А материалы к этим томам в электронном виде мы на сайте выставляем.

…

Вот мы всё это теперь в электронном виде публикуем, чтобы имена были доступны. Вы ведь впервые узнаете, что они на Морском полигоне расстреляны, а не у стен Петропавловской крепости или еще где-то… Теперь мы знаем – расстреляны на Морском полигоне. И вот это наша ежедневная работа. … Морской полигон – это Ржевский полигон.

Марина Лобанова:

То есть – есть документы, что именно там?

Анатолий Разумов:

Присутствовал (обязан был присутствовать) при расстреле на полигоне комиссар Морского полигона, из чего совершенно понятно, что расстрел был произведён на Морском полигоне. Принимал участие комендант ПетроЧК и комиссар Морского полигона, в ряде документов есть его подпись, значит, это Морской полигон.

…

Марина Лобанова:

Как вы думаете, вот эти документы, которые всё-таки говорят, где останки жертв большевистского, коммунистического террора (который называют репрессиями) – эти документы когда-нибудь всё-таки откроют?

Анатолий Разумов:

Не всё документально найдёт подтверждение, не всё сохранилось, но то, что существуют ещё дополнительные документы, которые будут когда-нибудь обнародованы, и что-то мы узнаем, я в этом не сомневаюсь.

…я всегда говорю: мы не остановимся, мы будем продолжать, и отыскивать места злодеяний и превращать их в места памяти. Иначе какая нам всем цена? И мы делаем это для тех детей, которые сейчас растут.

И ещё я зачитываю теперь, последние 2 года, на наших церемониях чтения имён слова, которые написал Дмитрий Сергеевич Лихачёв для 2-го тома Ленинградского мартиролога…

Предисловие ко 2-му тому «Ленинградского мартиролога» я просил написать Дмитрия Сергеевича Лихачёва. Ходил осенью 1995-го не раз в Пушкинский Дом. Как раз вышли из печати «Воспоминания» Д. С., и я получил их в подарок.Больше всего Д. С. гордился тем, что включил в книгу стихи своего товарища по Соловкам Виктора Кемецкого (Владимира Сергеевича Свешникова). «Смотрите, – обратил моё внимание Д. С. на ответ архива госбезопасности о расстреле Кемецкого, – мне желают доброго здоровья. Я не расстрелян».

Том с предисловием Д. С. был издан в 1996-м. В том вошли имена расстрелянных в Ленинграде в октябре 1937 года. Там же был помещён протокол Особой тройки Ленинградского управления НКВД № 81 с приговорами заключённым Соловецкой тюрьмы госбезопасности, расстрелянным 27 октября 1937 года. Через год после издания тома было найдено место их расстрела: урочище Сандармох под Медвежьегорском.

К читателям

Не ленитесь прочесть все фамилии казненных и представить себе, что за каждой из них стояла полноценная жизнь, своя и всех им близких: родных, друзей, знакомых – во всех мгновениях счастья и горя, радостей встреч, через решетку или так, по счастливому случаю. Сколько за каждым из расстрелянных различных дел – добрых, а иногда и недобрых (да простятся им недобрые).

В списке этом легко могли оказаться все мы, наши отцы, деды, матери… В сущности, все жители России здесь – в этом списке расстрелянных: либо знакомые, либо знакомые знакомых, либо знакомые их знакомых. Возможно, мы с кем-то встречались на улице или на работе, в театре дышали одним воздухом. Все мы были так или иначе связаны между собой. В списках расстрелянных вся Россия – русские, украинцы, белорусы, евреи, эстонцы, латыши, литовцы, поляки, грузины, армяне, татары, казахи и множество других.

Это все мы – и убитые, и даже убивавшие. Значащиеся в списках убиты не только пулями — они убиты тем, что кто-то не вступился, кто-то промолчал, кто-то подтвердил, согласился с ложными показаниями. Они убиты самой существовавшей системой, при которой, не задумываясь, выносили приговоры тысячам и тысячам «тройки» озлобленных или полностью равнодушных… А мы упорно делали вид, и часто делаем его до сих пор, что ничего не знали – только бы не тронули нас самих. Наше «незнание» – худшее из преступлений, ибо мы не просто не знали — мы соглашались, а советский режим признавали самым счастливым, самым справедливым. И будем признавать, если к власти придут они же.

Вместе с людьми истреблялась культура, истреблялись духовные и материальные богатства, копившиеся в России тысячу лет, истреблялись традиции доброго отношения друг к другу, уничтожалось правовое сознание.

Сколько детей не увидело света Божьего, сколько умерло от болезней, сколько родилось с пороками!

Следователи, охранники, палачи, изготовители оружия, строители лагерей, секретные сотрудники, доносчики – именно они составляли тот «Союз нерушимый республик свободных», о котором и сейчас мечтают как о восстановлении старого, удобного для них времени.

Каждый из расстрелянных оставлял по себе энергию зла. Это зло витало в воздухе, требовало новых и новых жертв.

Каждый из живых содержал в себе определенную долю зла. Умирая естественной смертью, он уносил это зло с собой. Но умирая насильственно, внезапно, он заражал злом окружающее живое пространство.

Мир сейчас переполнен злом, жаждой насилия, не боится убийств. Зло опасается обнаружения, оно прячется. Наш долг сделать его явным и тем уменьшить опасность повторений.

Д. С. Лихачев

В октябре 1937 года в Ленинграде расстреляны 4072 человека. Все помянуты во 2-м томе «Ленинградского мартиролога».

В октябре 1938 года в Ленинграде расстреляны 4330 человек. Все помянуты в 11-м томе «Ленинградского мартиролога».

Официально признано единственное место погребения расстрелянных в ленинградских тюрьмах – Левашовское мемориальное кладбище.

И в Левашове я всегда читаю эти слова. И вот когда я читаю это предисловие Дмитрия Сергеевича ко второму тому мартиролога, меня иногда спрашивают: «А когда это написано?» Я говорю: это написано в 95-м году, опубликовано в 96-м году. Потому что эти слова – навсегда.

Марина Лобанова:

Вы сказали, что готовите новое издание путеводителя по Левашовскому… мне не очень нравится слово «кладбище», все-таки это не кладбище… А это как Бутовский полигон в Москве, так у нас в Петербурге – Левашовский мемориал. А будет ли такая книжечка по Ржевскому полигону и, собственно, по Койранкангасу?

Анатолий Разумов:

Начну с кладбища. Это был спецобъект госбезопасности, как вы знаете, до 89-го года, с номером части, которая относилась к госбезопасности, обнесена этим забором с колючей проволокой, и прапорщики по очереди несли караульную службу…

Марина Лобанова:

А правда, что его «дача» назвали?

Анатолий Разумов:

Дача – в другом смысле слова. … А так, это ведь была дача в другом смысле слова, это была парголовская дача Парголовского лесхоза, отсюда слово «дача» – лесной участок, который был отведён чекистам. И, соответственно, они его по традиции упоминали как «дача». Хотя, конечно, в посёлке Левашово были, я думаю, наверняка и дачи тоже чекистские. Вообще это традиция, судя по всему: где что имеете, там вам и для этого всего отводим места. Такова бывшая дача Ягоды, наркома внутренних дел, куда начали завозить расстрелянных под Москвой, такова дача госбезопасности Медное под Тверью, где тоже отвели места. Вот вы там и стреляйте, и закапывайте. Так что тут соединилось как-то воедино.

И вот летом 1989 года это место было именно названо мемориальным кладбищем, так что оно изначально, передаваемое городу, было мемориальным кладбищем. И для меня это правильно, потому что у людей, которые туда пришли, никогда никакого кладбища не было, и мечты даже не было о кладбище.

… И люди – они превратили это в нормальное кладбище…

И ещё, конечно, знаете, это очень многим резало ухо: то есть как это так? это совсем другое! вот у нас есть Пискарёвское мемориальное кладбище – вот это хорошее, это святое! а тут вот это сомнительное тёмное место, которое и нельзя вообще ни в коем случае называть кладбищем, а надо как-нибудь иначе! Нет. Вот теперь хотя бы те, кто хочет разъединить эти две памяти, задумаются.

…

И вот, смотрите, многие думают, что это только до войны туда возили, только во время 37-го – 38-го годов. И всё время приходится говорить, каждый раз повторять, как учитель: сюда возили до войны, во время войны и после войны.

…

Это вот что касается Левашова… Теперь о Койранкангасе – у нас есть уже договорённость, мы договорились весной в Койранкангасе, когда обновляли поклонный крест, с Алексеем Крюковым, что мы делаем вот сходную, как минимум, брошюру о Койранкангасе. Для этого есть у нас материалы, опубликованные в Мартирологе, для этого есть множество материалов уже археологических, найденных останков, отец Вячеслав Харинов этим занимается уже много лет. Там церемонии проходят, и уже, как видите, появляются имена расстрелянных именно на этом полигоне…

Марина Лобанова:

И ещё одна книга памяти, которой вы тоже занимаетесь – это «Сандармох», вы делаете это на основе трудов Юрия Дмитриева, вышло два тома…

Анатолий Разумов:

Третий скоро будет…

Марина Лобанова:

В Сандармохе что-то изменилось за последнее время?

Анатолий Разумов:

Там в последние 2 года в День памяти 5 августа, это день начала карательной кампании в Советском Союзе, возникли затруднения, которых мы не ждали при чтении имён. Есть люди, которым это не нравится, которые хотят доказать совершенную ложь по отношению к этому месту памяти. В позапрошлом году они включили громкоговорители на весь лес, с песнями бравурными… Эти люди, к сожалению, увлечены совершенно ложной гипотезой (разве можно это назвать даже «гипотезой»?) одного из историков, который в Карелии работает. Гипотеза выглядит так, вот представьте себе, дословно: да, мы признаём, здесь расстреливали при Сталине, чекисты, а потом это место попало под финскую оккупацию, значит(!) финны должны были знать об этом месте, а раз финны должны были знать об этом месте, они здесь должны были расстреливать наших красноармейцев! – и вот больше, кроме этого, нет ничего. Мало того, они затеяли там раскопки, которые полностью провалились. Останки, выкопанные там, прятали долгое время, а потом тайком закопали на Медвежьегорском кладбище… Ещё хорошо бы они сами для себя это всё делали, но они мешают нормальному, спокойному поминовению.

Сандармох – такое же символическое место памяти, как и Левашово. И по Карелии ещё есть места другие, Красный бор и так далее. Но в последние годы там покалечили ряд каких-то памятных знаков, проводится вот такое противодействие какое-то, не стесняясь ничего… Я езжу… считаю необходимым 5 августа ездить для чтения имён в Сандармох. В нынешнем году мы читали имена в Сандармохе, в Красном бору и на Зарецком кладбище Петрозаводска – это три места погребения расстрелянных, мы там читаем имена применительно к этим местам.

…

Марина Лобанова:

Вот это последнее время стало как-то слишком заметно: если раньше были какие-то отдельные выкрики, то теперь это целая деятельность, например, даже вот рука поднялась на вандализм по отношению к знакам памяти на кладбище, и мы знаем, как срываются таблички Последнего адреса, и так далее.

Анатолий Разумов:

Да, и я решил в связи с этим ходить на каждую церемонию Последнего адреса. … «…мы – просо сеяли», «а мы – просо вытопчем», – ну, топчите…

Марина Лобанова:

А что с этими людьми не так?

Анатолий Разумов:

Думаю, что это не одинаковые случаи. Есть просто люди, которых вообще раздражает эта память напрочь…

Марина Лобанова:

Вы говорили в одной из прошлых бесед: «Не хочешь – не помни». Но запрещать помнить другим – это уже переход на другой уровень.

Анатолий Разумов:

Я прошу прощения, вот из простого самого, что очень определяющее, и тоже люди не хотят это слышать. Мы жили во время советчины, а сейчас какая-то такая гибридная постсоветчина. У входа на Левашовское мемориальное кладбище часто задаю вопрос: ну какое вот из самых светлых событий советского времени? Что для вас самое такое светлое и важное? И многие говорят: вот Гагарин полетел в космос. Тогда им как раз и рассказываю (тут то место, где нужно узнать о полной советской истории): вот, смотрите, здесь, в клуб летчиков, который находился буквально напротив этого спецобъекта госбезопасности, пригласили Гагарина рассказывать о покорении космоса… И Гагарин рассказывал о своём полёте в космос… в нескольких метрах от глухого забора крупнейшего расстрельного могильника в СССР.

И вот это – поиски хорошего в прошлом без обдумывания плохого – оно играет тяжелую роль. Особенно с того времени, когда к нам вернулся гимн Советского Союза. Вместо Глинки. Я прошу прощения: мы встаём и засыпаем под гимн несуществующей страны. Почему не Глинка? Почему это? И под это, под сурдинку, понимаете, идёт вот такая гибридизация: хорошее всё было, а плохое – это случайность. И происходит укрепление вот этого всего, и поэтому люди наскакивают злобно на то, что противоречит вот этому, что всё замечательно, что в основном было всё хорошо, и так далее, и так далее. И не хотят этой памяти о беде.

А мне, представляете, мне приходится иметь дело со всеми людьми. …эти все представления существуют рядом с нами. И каждому приходится объяснять: вот был человек, у него могло быть место погребения, и у его родных и знакомых должно быть право на память. Извините…

Марина Лобанова:

Право на могилу.

Анатолий Разумов:

Да, на могилу. Этого права не было у советских людей. Сегодня многие тоже не хотят этого понимать: то есть на Красной площади были «великие могилы» (и «великая могила» самого главного, основателя этого всего государства, и другие рядом, подходящие, как казалось тогда, могилы), а у десятков миллионов граждан Советского Союза могил не было.

…

Марина Лобанова:

Есть утверждение, что против памяти выступают потомки, условно говоря, палачей, то есть тех, кто был на стороне палачей, может быть, не своими руками убивал, но всё-таки работал на эту машину, на этот молох тоталитаризма. А всё-таки за память выступают те, у кого в семейной истории больше жертв.

Анатолий Разумов:

Это очень, с моей точки зрения, условно, как я вижу людей, с которыми общаюсь. И я не сторонник социального дарвинизма. Всякий раз, когда вопрос этот затрагивается, я говорю, что мне помогали в работе потомки тех, кто ответственен за репрессии, и помогали мне с огромным пониманием. И чудовищной, мучительной болью за то, что как же так… вот этот человек был нормальный в семье, родился хорошим, а потом с ним произошло это… и так далее. Они были мучимы этими вопросами. И наоборот, вот как раз среди репрессированных, которые… реабилитированные у них родственники и так далее, у них, у многих, не у слишком редких… среди них есть сталинисты тоже. Некоторые из них – вот своих как героев воспринимают репрессированных, а многих – так это ж были всё-таки враги… и вот этого – правильно, и того – тоже правильно. А то, что это было сделано бессудно, по ночам, и 50 лет никому не открывалось, и лежат все в одних ямах… это немножко мимо них проходит. Потому что, ну, так они привыкли, такова была первая кампания реабилитации (в пятидесятых годах): либо ты доказываешь, что это абсолютно лояльный режиму, абсолютно советский человек, и тогда ты можешь реабилитировать его и жить спокойно в жизни. А если ты этого не доказал? Так, значит, его в каком-то смысле правильно… может, перегнули немножко, но правильно и репрессировали. И это удержалось в течение десятилетий. А есть – всё равно враги, есть – всё равно хорошие. И как вот затвердили с семнадцатого года: наши – не наши, наши – не наши, наш – не наш, наш – не наш… Это во многом и продолжается.

…

30 лет я занимаюсь книгами памяти и всегда, всегда, к сожалению, шло, по возможности, к закрепощению. … Действительно, происходили ограничения, некоторые закрепощения, и не в лучшую сторону. Так это было примерно всегда. Большая оттепель давно позади. Я не знаю, что будет когда-нибудь… Я исхожу из современного положения о «Делах», их можно всё-таки смотреть – и родственникам, и исследователям. Значит, смотри то, что сейчас тебе можно. Смотри, изучай, вот моя позиция: пришла одна погода, работай в эту погоду, наступила другая, работай в эту погоду. Вот что я могу сказать. Я отправляю всех всё равно и рекомендую обращаться – в архивы.

…

Марина Лобанова:

Центр «Возвращённые имена» – это центр памяти, это мартиролог, где есть три раздела: репрессии, Блокада, война. И здесь очень много пересечений, переплетений в личных судьбах, и здесь даже не только переплетения, пересечения, но даже перепутывания случалось встречать. Вы говорили об уточнениях, которые вы производите по конкретным именам и по конкретным семьям. И вот по поводу этой связи войны, Блокады, репрессий вы как-то упоминали такие сюжеты: думали, что человек умер в блокаду, вот он здесь в блокадной книге памяти указан, а из семьи приходят сведения – так он в 37-м году был забран… Вот как такие истории происходят?

Анатолий Разумов:

Сайту нашему 22 года исполнилось. Мы продумывали, когда создавали его, я и мой помощник Юрий Петрович Груздев, фронтовик и блокадник … вот как раз три раздела и пусть будут рядом эти поиски – и война, и Блокада, и репрессии. … Мы ведь когда впервые натолкнулись на имена расстрелянных в 37-м — 38-м году в блокадном списке – недоумевали, как это могло получиться. Потом постепенно стало понятно. В конце 50-х годов, в послесталинское время, было принято решение правительственное – врать родственникам, не называть, что человек расстрелян, а разбрасывать смерти, 5 лет примерно накидывая, на время войны. А тогда – с войны и спрос меньше, мало ли он там где-то от чего-то помер. И выставляли по справочнику болезней причину – придумывали и вписывали в свидетельства о смерти, которые лживые совершенно выдавали. При этом во внутренней документации, при архивно-следственных делах – там находишь, что родственникам сообщите вот это, а вообще-то он расстрелян. И «сведения» передавали через органы ЗАГС. Значит, в органах ЗАГС за эти несколько лет фиксировались лживые даты смерти. Потом, если их родственники не меняли, не добивались, или органы госбезопасности, то они так и оставались «задокументированными» датами смерти. И когда создавали Книгу памяти Блокады, то вот – человек умер в 42-м, 43-м году, зафиксирована эта смерть в Ленинграде, значит, в Блокаду умер. И таким образом расстрелянные попали в блокадные имена. Теперь мы это вычисляем, сопоставляем. Да, мы с этим столкнулись.

Глубину, бездну Блокады мы ощутили постепенно. Ну, мы опубликовали вот эти 630 000 имён Блокады. А почему 630 000 имён? Да потому что это соответствует примерно той цифре, которую Советский Союз подавал на Нюрнбергский процесс. То есть это протосписки, составленные тогда, в те времена, и поэтому в них чудовищное количество ошибок от неразобранных записей блокадного времени. В фамилиях, именах, в возрасте (год рождения высчитывался от возраста умершего часто, поэтому он плавает – год-два туда или обратно). А есть и более тяжёлые ошибки в этом, в адресах и во всём остальном. Значит, вот, во-первых, огромное количество ошибок. Во-вторых, вот туда были включены, в Блокаду, и расстрелянные в том числе. Затем, подавались, принимались сведения также от родственников, не всегда точные, и так далее. Вот это составляет общий массив, над которым мы теперь работаем и редактируем.

И в последние буквально, может быть, год или два … оказалось, что вот вымершие в городе, в некоторых домовых книгах и по домам видно, что до трети умерших не внесены ещё публично в книгу памяти. То есть не 630 тысяч, а под миллион жителей вымерли. Включая тех, кто умирал во время эвакуации и сразу после эвакуации, приезжая на место эвакуации, таких десятки тысяч человек.

Началась ведь эта вот книга официальная памяти Блокады, 35 томов, с чего? Мне рассказывала Валентина Ивановна Леоненко (ушла из жизни, председатель Общества жителей блокадного Ленинграда): вологжане издали два тома «Реквима» – 10 тысяч человек, умерших в Вологде, эвакуированных. Это был 90-й — 91-й год.

Книги памяти о войне разрешили через 40 лет после войны. Только. Теперь многие этого не понимают. Через 40 лет после войны разрешили книги памяти. Со списками погибших и пропавших без вести. Потому что до того … обнародовать эти катастрофические списки погибших и пропавших без вести никто не решался. Потом решились. Через несколько лет разрешили репрессированных. Так появились книги памяти. А книгу памяти о Блокаде – разрешили к ней материалы собирать только уже в новой России, в 1992 году. Эта беда и совсем была бедой в беде и наиболее страшной. Только в 1992 году разрешили. И почему? Потому что, говорит Валентина Ивановна Леоненко, «я приходила в администрацию и говорила: посмотрите, вот «Вологодский Реквием», вы посмотрите, что люди сделали, почему у нас нет своей книги памяти Блокады?»

…

Я считаю, что это был подвиг, что издали эти 35 томов. Это основа для продвижения памяти дальше, по именам, и мы с этими работаем. … И дополняем – а что это был за человек, чем он занимался, как он до этого времени жил, что с ним было раньше, какие у него были репрессированные родственники… Блокада сейчас у меня отнимает больше времени, чем любой другой раздел. Такая чудовищная, катастрофическая память, и неостывшая. Хотя, конечно, вы представьте, в нашем городе за XX век насильственно переменилось не один раз население, во многом. Поэтому, да, есть у многих родственники, кто это помнит, и здешние жители… А для многих – это только по учебникам… Только не скатиться опять к социальному дарвинизму.

Марина Лобанова:

Вы рассказывали на открытии знаков Последнего адреса о том, что как раз в начале войны уничтожались расстрельные документы. Насколько это усложнило вашу работу и нашу память?

Анатолий Разумов:

Не усложнило. Это родственникам усложнило. Уничтожалось вот что… Я поначалу не понимал, не один год не понимал… Работаю с архивно-следственными делами – а почему нет тюремных фотографий? В предписании на расстрел говорится: обязательно сверить тюремные фотографии. … Значит, фотографии были. И затем я нашёл упоминание, и не один раз: в Ленинграде в июле 1941 года были уничтожены тюремные дела расстрелянных. Тюремные, тоненькие, где была фотография, где ещё что-то было, относящееся ко времени заключения… Поэтому на расстрелянных в Ленинграде нет тюремных фотографий. А в Москве – на всех есть. И для родственников, конечно, это беда, у многих же даже фотографии никакой не сохранилось…

Марина Лобанова:

На сайте «Возвращённые имена» можно не только поискать своих родных, своих предков… но и можно поискать место, где вы живёте, можно поискать свою квартиру, свой дом или соседний дом, и узнать, кого расстреляли из вашей квартиры, из вашего дома, из соседних домов. Кого расстреляли во время Большого террора. И это, знаете, очень сильно.

См. также:

День памяти жертв политических репрессий в 2025 году

30 октября 2025 года в нашей стране отмечается День памяти жертв большевистско-коммунистического, государственного советского террора. Какие мероприятия согласованы в Санкт-Петербурге в этом году?

Койранкангас

Панихиды в закрытой части Ржевского полигона – урочище Койранкангас, месте расстрелов 20-30 годов XX века. Ретроспектива репортажей 2010 — 2015. АУДИО

Койранкангас — 2020

Репортаж Марины Лобановой о ежегодной панихиде в урочище Койранкангас на Ржевском полигоне — месте расстрелов 1920 — 1930-х годов. 10 октября 2020 г. АУДИО + ФОТО

«Мы потеряли более 50 миллионов человек за 35 лет»

Историки и не только – о Дне памяти жертв политических репрессий и церемонии чтения имен «Хотелось бы всех поименно назвать». Эфир 7 ноября 2024 г. АУДИО

«Это требует покаяния»

Репортаж о Дне памяти жертв политических репрессий в Петербурге. 30 октября 2024 г. АУДИО

День памяти – светлый день

«Поймите, есть что-то невероятное у нас прямо в черте города, всего полчаса на рейсовом автобусе… И мы должны быть готовы это сохранить». Беседа с руководителем Центра «Возвращенные имена» при РНБ Анатолием Разумовым накануне 30 октября – Дня памяти жертв политических репрессий. Эфир 26 октября 2024 г. АУДИО

Соловецкие этапы. Где расстрелян священник Павел Флоренский?

Анатолий Разумов о расстрелянных в Ленинграде или под Ленинградом в 1937 году нескольких этапах из Соловецкого лагеря, в числе расстрелянных — священник Павел Флоренский. Часть 3. АУДИО

Довоенные репрессии, блокадное детство и послевоенное ожидание возвращения тех, кого расстреляли в 37-ом

Никита Благово, основатель Музея истории школы Карла Мая, в программе «Встреча» рассказывает об истории репрессий на примере своей семьи. Часть 1. Эфир 18 февраля 2023 г. АУДИО

Цена советской экономики. К биографии святого патриарха Тихона

В программе «Книжное обозрение» Марина Лобанова беседует с автором книги «Святой Патриарх Тихон и изъятие церковных ценностей в 1922 году» священником Сергием Ивановым. Часть 1. Эфир 20 апреля 2025 г. АУДИО

Репрессированные майцы

В 2025 году Музею истории школы Карла Мая исполняется 30 лет. Его создатель и руководитель Никита Благово рассказывает, как репрессии коснулись выпускников одной из лучших гимназий дореволюционной России. Эфир 22 февраля и 1 марта 2025 г. АУДИО

«…ломая руки, Россия предо мною шла…»

«Вместе с вами я в ногах валялась у кровавой куклы палача». Анна Ахматова – о народе, стране, истории. В программе «Встреча» Марина Лобанова беседует с Ниной Поповой. Эфир 27 января и 3 февраля 2024 г. АУДИО

«На скамье подсудимых – вся православная Россия»

Были ли гонители церкви искренни? Свидетельства современников. «Всегда начеку, всегда в борьбе с врагом… потому что нет у него того оружия, которым может располагать его враг – оружия знания». Обсуждаем с историками Иваном Петровым и Никитой Гольцовым влияние внешних факторов на церковную жизнь. Передача 4. АУДИО

«Самый лучший из всех нас». Судьба Семена Чельцова, сына новомученика

Судьба сына новомученика протоиерея Михаила Чельцова Семена Чельцова. Программа Марины Лобановой «Встреча» с участием внука отца Михаила Анатолия Чельцова и автора программы «Ходим в архивы. Читаем документы» Екатерины Чирковой. АУДИО

Дело, которое стало образцом для Большого террора

С чего начинали «дело», как формировали группу обвиняемых, в чем обвиняли и на каком основании, как велось следствие, каковы судьбы следователей, как родственники узнавали правду, и что еще предстоит узнать нам. Программа «Встреча» с участием д.ф.н. Марии Дегтяревой, автора книги «Дело «Общества трудового духовенства» (1937 год). По материалам ПермГАСПИ». Эфир 5 июня 2021 г. АУДИО + ТЕКСТ

«Кировский поток» и «квартирный вопрос»

Выпуски программы Екатерины Чирковой «Ходим в архивы, читаем документы», посвященные отзывам ленинградцев на убийство товарища Кирова и реакции простых граждан на массовые репрессии, вошедшие в историю под названием «Кировский поток». Слушайте в августе 2018 г.

«Дорогой Мироныч!» и «Я буду стрелять из двух рук»

Выпуски программы Екатерины Чирковой «Ходим в архивы, читаем документы», посвященные настроениям в студенческой среде Ленинграда в начале 1930-х, письмам товарищу Кирову и отзывам советских граждан на его убийство, слушайте в эфире и в Архиве вещания в июле-августе 2018 г.

«Что мы можем сделать для наших предков?»

В программе «Новости Сервиса скачиваний» Светлана Шешунова делится своими впечатлениями о цикле программ «Возвращение к семейным истокам, или Родословные детективы». АУДИО

«Мне удалось найти цитату, подслушанную политруком в 1940-м году у моей бабушки»

В программе «Новости Сервиса скачиваний» Даниил Петров объясняет, является ли цикл радиопередач «Родословные детективы» аудиоверсией одноименной книги с подзаголовком «Пособие по установлению и сохранению истории семьи и Отечества». Эфир 22 мая 2021 г. АУДИО