«Свобода и Предание в Церкви»

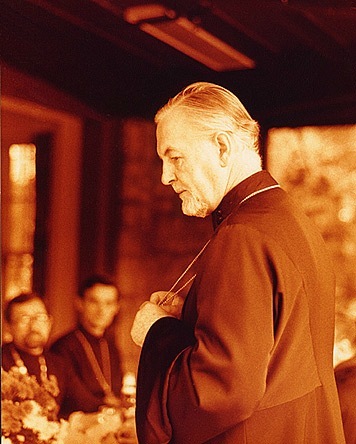

Доклад протопресвитера Александра Шмемана на тему «Свобода и Предание в Церкви» прочитан им в 1976 году в Париже на съезде РСХД

АУДИО + ТЕКСТ

Несколько лет тому назад мне довелось уже говорить на одном из наших съездов о свободе. Тогда, насколько мне помнится, была тема «Свобода и авторитет в Церкви». Я говорил тогда о Духе Святом, о тайне Пятидесятницы, в которой, я убежден, прежде всего и окончательно снимается сама эта тема, само это противопоставление: свободы – с одной стороны, подчинения авторитету – с другой стороны. Ибо я также убежден, что это противопоставление между свободой и авторитетом составляет как бы сущность падшего мира, в котором мы живем, и падшей жизни, которой этот мир живет. Ибо в чем же состояло и само падение человека, как не в том, что Адам ощутил Бога как авторитет и поэтому избрал «свободу». Падение состояло в этом восстании, в этом освобождении человека от Бога как от авторитета. Причем человека, не знавшего, что именно в этом восстании, самоотдаче соблазну, соблазнительному слову: «Будете как боги» – именно тогда и совершилось страшное порабощение и человека, и в нем всей твари. Наступило царство рабства, тления и смерти.

Противопоставление между свободой и авторитетом составляет как бы сущность падшего мира, в котором мы живем, и падшей жизни, которой этот мир живет.

Если я начинаю с этой ссылки на мой прошлый доклад, то потому, что, по моему глубокому убеждению, вся острота, вся неизбывность темы свободы укоренена именно в этом первом, изначальном, основном помрачении – не идеи Бога, а опыта Бога. Именно в том превращении Бога в авторитет и в ощущении связи с Ним как рабства, как подчинения, и поэтому превращение так часто нашей жизни в восстание рабов, ощутивших себя рабами. Поэтому, по-моему, прежде чем говорить о свободе, нужно, прежде всего, осознать, что сама эта тема о свободе, о которой мы все время говорим сейчас, в каком-то смысле есть тема рабов, тема, родившаяся в рабском сознании. Человек говорит о том, отсутствие чего он ощущает в себе . Потому что человек поработил себя и живет в некотором неизбывном рабстве. Он очень часто хочет освободиться от этого рабства восстанием. Раб же знает либо безоговорочное подчинение, либо восстание. Tertium non datur [третьего не дано].

Раб знает либо безоговорочное подчинение, либо восстание.

Но удивительная суть рабства – почти всякого рабства, ведомого или неведомого, осознанного или неосознанного – в том, что и подчинение, и восстание доставляют рабу, в конце концов, почти одинаковое наслаждение, одинаковое удовлетворение. Рабу нужен сам этот ритм подчинения и восстания. Ритм, который можно уподобить почти натуральному ритму человеческой жизни: питание и извержение пищи, сон и бодрствование. И ничто не приводит к большему порабощению, чем восстание. Я думаю, что нетрудно было бы доказать, что нигде нет столько кандидатов будущих рабов, уже окончательных рабов, как в толпе именно восставших рабов.

И неслучайно наш мир, наша современность, в которой все время только и делают, что кричат о свободе, об освобождении, так удивительно пронизаны жаждой порабощения. Порабощения удивительным по своей ничтожности идолам.

Но вот что страшно. И это подводит нас уже вплотную к нашей специфической сегодняшней теме. Страшно то, что и сама религия как будто легко подчиняется этому рабскому ритму подчинения-восстания. Мы живем в эпоху, когда это очень легко проверить. Среди самих христиан, в христианских церквах мы наблюдаем, с одной стороны, необычайно легкое принятие этого дешевого восстания, оправдание его всякой христианской терминологией. Так что иногда вся христианская жизнь уподобляется или определяется как какая-то контестация [contestation – состязание, борьба]. Все время надо с некоторым дрожанием в голосе и со слюной у рта вопить о каком-то освобождении.

С другой стороны, внутри той же религии, того же христианского сознания очень часто можно наблюдать (и это тоже часто называют «религиозным возрождением», в кавычках) как раз обратное: усталый раб, усталый от своих восстаний, усталый от своего беспорядка, от дешевизны своей свободы, опять возвращается в религию. И там он уже с некоторым сладострастием хочет только подчинения, только авторитета. Можно было бы просто анекдоты рассказать о том, как можно человека ну очень религиозного на всю жизнь легко сделать рабом, накормивши его всевозможными, очень поверхностными и дешевыми идеями. Нет, это все лучше, чем та свобода, которую он испытал в восстании. Устав от беззакония, человек ищет снова закон. Но можно сказать наверняка, безошибочно, что рано или поздно он опять ощутит этот закон как какое-то бремя и опять начнется этот ритм манифестации освобождения, для того, чтобы закончиться снова и снова порабощением.

Человека религиозного на всю жизнь легко сделать рабом, накормивши его всевозможными, очень поверхностными и дешевыми идеями.

Все сказанное составляет как бы фон той темы, на которую я должен сегодня говорить: темы о соотношении в христианстве, или еще точнее – в Церкви, свободы и Предания.

Предание, как вы, здесь сидящие, все знаете – это наше основное православное знание. Это то, что мы веками противопоставляли, с одной стороны – католичеству, которое заменило Предание (я, конечно, очень упрощаю) Папой Римским. А с другой стороны – протестантизму, который заменил, скажем, и Предание, и Папу верностью букве Священного Писания. И вот мы всегда (и действительно справедливо и истинно, и правильно), всегда называли себя Церковью Предания. И в наши дни, когда и монолитная Католическая церковь, закованная в этот свой закон, авторитет, начала колебаться; когда, с другой стороны, распадается изнутри также и протестантизм и его сознание, мы, православные, больше чем когда бы то ни было настроены приблизительно вот так (видите, мы говорили об этом): Предание. Никогда мы так не ощущали, я бы сказал – с некоторым внутренним триумфализмом, свою правоту. И поэтому, по-моему, попавши вот в эти победители (если не внешне, то в собственном своем сознании), убедились в том (хотя у нас всегда были в этом сомнения: а, может быть, католическая дисциплина – это верх мерки, наше будущее?), убедились в том, что наша лучше. Протестанты с их свободой – все это распадается. И вот мы ощущаем теперь, что, может быть, действительно именно Предание, именно то слово, которое мы часто говорили, но может быть даже и не вдумывались в него, включает в себя ту полноту, которой не хватает или на которой поскользнулось западное христианство. Но именно поэтому, именно потому, что это так, так важно, мне кажется, хотя бы осознать это Предание.

В чем его суть? Я говорю сейчас не про содержание того, что передается, хотя, конечно, это самое главное. Ибо очень часто Предание сводится к какому-то почти нумерическому перечислению: один Бог, три Лица Святой Троицы, четыре евангелиста, семь таинств, тропари, кондаки – вот такое. Это формально то что передается. Но этим, конечно, Предание не исчерпывается. И в чем же, что же это Предание? Что это? Может быть, это тоже очень тайный, очень подсознательный, но отказ от свободы? В нашей Православной церкви все определено Преданием. Я потом сосредоточу свой доклад на одной основной теме Предания – теме богослужения, обряда. Но это относится ко всему. К нам все пришло от прошлого. Так что же такое Предание? Может, это уход в это прошлое от настоящего? Может быть, это некое бегство усталых душ, которые убаюкиваются красотой прошлого?

Проехавшись вчера, 1 мая, под вечер из Парижа в Монжерон, действительно можно подумать, что в Византии было лучше. И в Древней Руси тоже. В этом отношении очень легко наш мир подвергнуть сомнению, потому что люди никогда не любят современности. Во всяком случае, один тип людей. Поэтому Предание очень легко может просто совпасть с некоторым культом либо прошлого, либо далекого, того, чего нет среди нас. Существует некоторое отталкивание от современности. Может быть, это действительно такое, несколько романтическое, культивирование другого, по отношению к тому, в чем мы живем? Возможно, другого – интеллектуально, другого – эмоционально, другого – внешне, в одежде, например.

Предание очень легко может просто совпасть с некоторым культом либо прошлого, либо далекого, того, чего нет среди нас.

Вот я живу в Америке. Вся Америка покрыта репликами всевозможных православных церквей. Не просто православными церквями, но обязательно их репликами. Можете быть уверенными: если это сербская церковь – это реплика Хилендарского монастыря; если это греческая, то, скажем, – почти такая же, как в Афинах и так далее. Всегда можете узнать, что это за церковь. И вот это, все вместе взятое, в наши дни, когда на глубине, в каком-то глубоком смысле, христианский спор есть спор о Предании, на нас, православных, возлагает огромную ответственность: проверить не содержание Предания, а само восприятие Предания нами. А именно: в каком смысле Предание соотносится с той свободой, которая, действительно, также входит в христианскую истину: «стойте в свободе, которую даровал вам Христос».

Так вот, мы должны заранее сказать: если Предание есть одно из тех явлений, которые я только что перечислил, если Предание есть бегство, если Предание есть романтика, если Предание есть какой бы то ни было уход от той жизни, которую нам Бог дал, то это, по-видимому, не есть подлинное Предание. Тогда, действительно, и от него, как от какого-то навязанного нам авторитета, рано или поздно начнется восстание. И опять тот же ритм: восстание и порабощение.

Чтобы не оставаться в отвлеченности, хочу взять как пример моих рассуждений сегодня ту область Предания, которая, во-первых, мне особенно близка по роду моего собственного служения в Церкви, и, во-вторых, потому, что, действительно, мы тут более всего ощущаем непосредственно силу и важность Предания нашей Церкви. Я говорю об области богослужебной и литургической.

Не до всех, далеко не до всех доходит в нашей Церкви полнота православного догматического Предания. Даже мои студенты обычно покупают 12 томов святых отцов, но главным образом как символ – символ того, что они действительно православные (заметьте, что эти отцы обычно изданы немцами, не православными). Но, во всяком случае, не до всех доходит это догматическое Предание. Не до всех доходят все тонкости православного учения. Хотя мы все дружно против католического филиокве, я думаю, что референдум показал бы, что никто не понимает, почему это плохо, собственно говоря, но, конечно, католики виноваты.

Поэтому, если не говорить о догматах, то в чем мы получаем Предание? В чем мы вырастаем, в чем созревает наша православная душа и наше православное сознание? Я думаю, все ответят сразу же: именно в богослужении, в храме, вот в той литургической мистерии, которая (уже теперь это общепризнанно) в Православной церкви сохранила необычайную красоту и глубину. Так что я должен сказать, что очень долго даже наше православное богослужение было, как бы, главным предметом экспорта. Зайдя вчера в один магазин, я увидел какое-то совершенно угрожающее количество православных пластинок на всех языках, всех традиций. Ну – чем богаты, тем и рады. Так или иначе, именно богослужение и для нас самих, и для душ, ищущих Православие, стоит сегодня в центре.

Так вот, может быть, по отношению к этому богослужебному Преданию – такому богатому, такому сложному и вместе с тем до такой степени не отрываемому от Православия, ибо все в нем: и догматы, и дух, и духовность, и молитва – может быть, по отношению к нему те отвлеченные вопросы, которые я поставил в начале моего доклада, и лучше всего поставить? Для того чтобы дать почувствовать, что я хочу сказать, и, повторяю, я не имею гладких ответов и форм, я хочу сослаться на некоторый автобиографический опыт, на собственный опыт. А я принадлежу к тем многочисленным в Православии людям, которые буквально в алтаре выросли.

До того, как я узнал об Иисусе Христе, о Троице, не говоря уже о филиокве, я знал, как нужно выносить свечку и куда ее нужно ставить. И должен сказать, что в детстве все это было определено вот этим богослужебным опытом. Когда мне говорят про рай, я не знаю, что о нем библейская наука думает, она, кажется, вообще скинула его со счетов. Но мы все, выросшие в алтаре, побывали в раю. Мы, выросшие в Церкви, когда мы думаем о рае, тут, может быть, можно поспорить, где «главный» этот рай для каждого. Я знаю, что для меня он где-то между Утреней Великой Субботы и переоблачением из черных в белые ризы. Тут у каждого может быть свой какой-то мистический момент, если так можно выразиться. И все же очевидно, что именно это было решающим фактом. Именно этот опыт богослужения и желание понять, что стоит за ним, желание осознать для себя гораздо больше – а в чем этот рай? – привело меня и к богословию, и к занятиям литургикой. Ибо я чувствовал, что если не тут, то нигде нельзя найти того, что составляет самую сердцевину, самое вдохновение Православного богословия.

Вот и в нашей русской культуре, в сущности, богословие как таковое никогда не вошло в ткань русского образования. Даже удивительно. Зубрили филаретовские катехизисы, что-то такое знали, но, в общем – богословие не стало частью русского сознания. И если сохранялось русское Православие, Православие в России, то, конечно, главным образом, сохраняло его это удивительное литургическое Предание, богослужебная жизнь. И с этим вопросом – что стоит, что являет, к чему оно меня обязывает, на что обрекает – я и пришел уже к дверям богословия. И внутри этого богословия посвятил себя изучению богослужения и богослужебной традиции.

Вот и в нашей русской культуре, в сущности, богословие как таковое никогда не вошло в ткань русского образования. Даже удивительно. Зубрили филаретовские катехизисы, что-то такое знали, но, в общем – богословие не стало частью русского сознания.

И вот, спустя много лет, я должен признаться, как я теперь это переживаю и чувствую. И так переживаю и чувствую не потому, что мне этого хочется, а потому что вся моя личная церковная жизнь, и служение, и деятельность в этом меня убеждала. С одной стороны: не только не ослабело во мне то убеждение, которое родилось во мне в самом детстве, хотя тогда мы еще ничего не понимали и ничего не знали, о чем это говорит, мы слушали, затаив дыхание и с сердцебиением и с чувством, что прекраснее этого на земле ничего нет. Какой-нибудь 9-й ирмос: «Странствия Владычня, и безсмертныя Трапезы на горнем месте высокими умы, вернии, приидите, насладимся…». Я не знал, чем насладимся, и кто странствует, и какое это «горнее место», но чувство было такое, что тут – всё. И весь образ мира, по сравнению с этим, проходит. И теперь, после уже тридцати лет изучения и служения священником у алтаря, попытка передать все это поколениям, уже теперь многим поколениям студентов, не только не ослабела во мне, но и усилилась.

С другой же стороны, увы, именно в этой области, именно в области богослужения сосредоточилось, как бы сказать, все темное в Православии, все то, что хочет буквы, а не духа, все то, что, говоря словами евангельскими, «уже получает награду свою здесь, на земле».

…именно в области богослужения сосредоточилось все то, что хочет буквы, а не духа…

Как я помню (это было не в Париже, а на Балканах), в одной русской церкви шла действительно замечательная Успенская всенощная. И подошел какой-то совершенно вспотевший иподьякон ко мне (я стоял в алтаре) и сказал: «А вы бывали в такой-то церкви?» Я сказал: «Нет, не бывал». Он мне сказал: «А, жалко. Там еще хлеще служат!» Вот это удовлетворение всех тех, которые хотели бы еще – подать, и так дальше. И оказывается, что самое это богатство, сама эта духовная красота, которая, как я собираюсь утверждать в самой последней части моего доклада, есть действительно, по-моему, единственное, что еще может освободить нас от всех порабощений, которые нам грозят, что это же есть также и фокус, центр некоторого порабощения живущего и даже, я бы сказал, царствующего в Церкви.

Вот даже немножечко страшно, что в центре нашей, скажем, русской истории стоят эти споры о том, как надо – двумя пальцами креститься или тремя пальцами креститься. Страшно это пронизывающее наше церковное сознание так часто. Положено до нас – лежи оно во веки. Могут люди спорить до бесконечности и с возрастающей ненавистью о том, вот как отодвигать завесу нужно? И воспитывая священников, и посылая их на приход, я тридцать лет наталкиваюсь на такую темноту, на такое нежелание людей не просто переменить что бы то ни было! Не просто переменить, потому что что-то надо менять все-таки. Я бесконечный противник каких-то литургических реформ только для того, чтобы реформу ввести. И против того, чтобы сказать: «У нас еще хлеще служат!» Совсем не в этом дело. Но когда вы чувствуете, что у нас стало в Церкви совершенно нормально (и никого это не волнует) девяносто девять литургий служить без причастников и только одну служить для говеющих! Когда вы чувствуете, что таинство крещения превратилось в какое-то семейное маленькое торжество, о котором Церковь, может, ничего и не знает, хотя когда-то, в ранней Церкви, это было центр и содержание всего Пасхального таинства. Когда вы видите, до какой степени в самом богослужении живут и хранятся все те изъяны, ущербленности, односторонности и, скажем просто – порабощенность церковного сознания.

Вы видите, до какой степени в самом богослужении живут и хранятся все те изъяны, ущербленности, односторонности и, скажем просто – порабощенность церковного сознания.

И, наконец, больше того: некое духовное искривление всех оттенков, само почти неправильное переживание христианства. Об этом сейчас я не могу говорить, но мог бы сказать и мог бы доказать, что если где-то извращалось церковное сознание, оно извращалось не потому, что кто-то писал какую-то книгу в Московской духовной академии. Поверьте, этой книги никто не читал. Может быть, католики читали, потому что они всё читают. И она никакого влияния на русское сознание не оказала. Но уже о том, что входит в богослужение через десять лет, говорят: это Предание. Как говорил покойный Борис Иванович Сове, читая литургику в Богословском институте: «Да-да, батюшки, пойдете на приходы – увидите. Вам будут говорить: о, это апостольское Предание, это не трогайте. Но будьте уверены, что это «апостольское предание» появилось в шестидесятых годах прошлого века». А потом скажут, что вот это – модернизм. А модернизм в том, что просто непосредственно Престол установлен в этом пункте. Когда вы чувствуете, что тут опускается какая-то темная завеса, против которой вы ничего не можете, ничего!

Вам будут говорить: о, это апостольское Предание, это не трогайте. Но будьте уверены, что это «апостольское предание» появилось в шестидесятых годах прошлого века.

Помню, в моей молодости, приходил старичок в Великий Четверг. И обязательно после этой длинной службы, после омовения ног, после всей этой усталости, обязательно ему нужно было освящать еще какую-то «четверговую соль». Ничего против не имею четверговой соли, хотя тридцать лет преподаю литургику и не знаю, для чего она существует. Но я чувствовал, что для него в Великий Четверг это необходимо. Что в этот день происходит? Как Царство Божие раскрывается нам в этом «странствии Владычнем»? Наверное, какая-нибудь няня в Олонецкой губернии научила его, что в Великий Четверг нужно соль освящать. И он, уже едва ходя, но приносил эти баночки из-под йогурта с солью и освящал. И я до сих пор жалею, что не знаю, что он потом с нею делал.

Ничего против не имею четверговой соли, хотя тридцать лет преподаю литургику и не знаю, для чего она существует.

Другой пример могу я вам привести. Чем больше я живу, тем больше я убежден, что нет более, как бы сказать, захватывающего духовно, для понимания христианства праздника, чем Вход Господень в Иерусалим. Дня, когда на нашей земле и в нашей истории на два часа может быть всего, но воссияло Царство Божие. И опять-таки: когда чувствуешь, с одной стороны, все, что этот праздник открывает. Не напоминает, а открывает и дает. С одной стороны. С другой же стороны, я скажу прямо, полное отсутствие именно этого понимания Вербного Воскресения в церковном сознании. Отсутствие. Так что, например, Апостол этого дня: «Радуйтесь, и паки реку – радуйтесь!». И потом этот призыв: ищите того, что достойно, благородно, достославно. Все то, что Христос нам оставляет в этот день, к чему Он нас призывает. Вплоть до того, что поднимая эти вербы, которые нам освящают, мы приносим присягу на верность Единому Царю мира и земли.

Таким образом, я исповедую мое двойное убеждение. С одной стороны, не только незаменимость, центральность, важность литургического Предания для жизни Церкви и для нашей личной жизни, и соборной жизни, общественной жизни. Я исповедую, что именно тут полнота христианства в его Православном исполнении, в его Православном выражении нам дана, и что, в каком-то смысле, нам никуда не двинуться, ничего не возродить – ни самих себя, ни нашей жизни, ничего – без возвращения именно к этому Преданию. Потому что это Предание есть, в каком-то смысле, то, что и передает всё. То, что и делает прошлое современным, спасительным, живым и возрождающим. То Предание, которое передавая нам Христа, делает нас Его современниками, Его – живым и присутствующим среди нас. Тут, таким образом, полнота освобождения от всякой частичности, от всякой фрагментации, от всякого порабощения этой фрагментации.

И, с другой стороны, и это мое второе исповедание: именно ни в чем так не закоснел наш дух, ни в чем мы так не тянем с собой через историю такого количества суеверий, сужений, личных выборов пристрастий и настроений, эмоциональности, романтики, как, опять-таки в богослужении, опять-таки в этой сфере, которая для нас самая важная и потому есть, действительно, сфера абсолютная.

И вот, мы имеем это сокровище, мы имеем эту полноту, мы имеем эту красоту, мы имеем эту поразительную силу. И вопрос в том, как же воспользоваться ею? Чего требует, к чему зовет нас именно это Предание? Отвечая на этот вопрос, я бы сказал так. Может быть, сегодня нам нужно глубочайшим образом, и не только каким-то специалистам где-то, но и всем нам, взять на себя мужественный подвиг самопроверки. Самопроверки в смысле нашего отношения не просто к Церкви или к церковной жизни, но именно к этой богослужебной мистерии. Она не наша. Она – то, что Церковь хранит для спасения мира. И первая часть этой самопроверки, первый ее вопрос – это вопрос о единственности христианского богослужения. Я бы сказал так: о той основной антиномии или парадоксии, которая это богослужение составляет.

Может быть, сегодня нам нужно глубочайшим образом, и не только каким-то специалистам где-то, но и всем нам, взять на себя мужественный подвиг самопроверки.

Опять-таки, приведу конкретный пример. Когда я читаю литургику в своей семинарии в Нью-Йорке, я всегда начинаю с того двойного закона, который, как мне кажется, лежит в основе христианского богослужения и многое, если не все, в нем объясняет. Ибо, с одной стороны (и это современная наука доказала еще больше, чем раньше люди знали), христианское богослужение есть плоть от плоти и кровь от крови не только ветхозаветного еврейского богослужения, но и богослужения вообще. Того культа, который мы находим всегда, где бы ни был человек, начиная с самых первобытных времен.

Очень интересно, для меня, во всяком случае вот что: характерно, что в православном богослужении ничего не было выдумано нового. Если взять самые основные формы христианского богослужения или даже его элементы: вода, масло, хлеб, вино, процессия, движение, коленопреклонение, воздевание рук, пение и тишина, пение звуковое, мелизматическое, или пение псалматическое, словами, и так далее. Вы можете перечислить всю, как говорят в науке, феноменологию богослужения, и вы увидите, что все это, все это всегда и всюду составляло основную форму и основное движение богослужения самых первобытных времен и во всех культурах. Также и приношение жертвы. До того, как человек начал думать о Боге, он начал приносить жертвы. И, может быть, он потому и в Бога поверил, что он приносил жертвы. Я не хочу вдаваться в подробности.

Следовательно, первый закон, который мы находим, это есть закон преемственности, continuim, того, что продолжается. В этом смысле, христианство есть продолжение, увенчание и исполнение культа вообще. Богослужение, которое в жизни первобытного человека занимает такое огромное место, что, в каком-то смысле, вся его жизнь есть один сплошной культ. Добавлю, что именно эта преемственность христианского богослужения от форм и элементов дохристианского, еврейского, языческого, первобытного культа, именно она составила в конце ХIХ века одно из орудий, из которых дехристианизированная наука палила по христианству. Так называемая «Religionswissenschaft», наука о религии, которая родилась в ХIХ веке, вся она, в общем, хотела доказать, что в христианстве ничего оригинального нет. Евхаристия? Мир знал евхаристию, священную трапезу. Рождение Бога от Девы? Немецкий ученый многим пытался доказать, что это самая что ни на есть банальная тема. Все слова, все таинства – крещение, миропомазание, евхаристия, священство – всё существовало. И, надо сказать, к несчастью, что напуганные христианские апологеты (я не говорю про православных, потому что православные, прежде всего, не читали эти атаки, поэтому не могли отвечать на нее), те, которые читали это, так напугались, что стали очевидность отрицать.

Все, как вот говорил покойный Карташёв, все было постановлено на Апостольском соборе в Иерусалиме, включая орлецы архиерейские. Стали отрицать абсолютно всю преемственность. И из-за этого, надо сказать, ужасно повредили христианству. Потому что лишились какой-то основной и радостной тайны, что действительно, Христос приходит в конце, как исполнение всего. Всего. Он приходит не только как исполнение Ветхого Завета, но, скажем прямо, и язычества, в том смысле, в котором язычество было истинным, в котором оно было все-таки служением какой-то духовной трансцендентной реальности. Всего культа. И если в воде человек всегда видел элемент очищения, возрождения – «жаждет душа моя Бога Живаго» – то это потому, что воду Бог создал. Как естественный символ Своего присутствия и Своей силы в мире. Поэтому мы сегодня совершенно не обязаны защищаться, отстреливаться через пыльные окна и говорить: нет-нет-нет! Действительно, христианство есть в этом смысле то, что принимает на себя, восполняет и исполняет в себе все ожидания, все чаяния, всю любовь, всю тоску, всё раскаяние человечества, где бы это человечество ни жило.

С другой стороны, и это есть вторая часть того же закона, в христианстве весь этот культ не только был воспринят и изменен, но он был воспринят и изменен путем собственной смерти. Не просто были какие-то формы, а в них христианство вставило свои темы. Все в христианстве проходит через закон, не просто эволюции, не просто улучшения, но проходит через закон смерти и воскресения.

Христианство в этом смысле не есть еще одна, истинная и последняя религия. В этом смысле она есть и конец религий. Ибо религия там нужна и там возможна, где человек, прежде всего, чувствует свою абсолютную отделенность от Бога. И вот он создает из земных актов, из земных обрядов как бы некоторую лестницу, по которой он может подняться. Но в христианстве не это произошло. Сам Бог спустился. И Сам Христос стал этой Лестницей. Нет больше религии как чего-то, соединяющего две совершенно разных реальности. Потому что христиане соединены с Богом. А Христос не только воспринял на себя нашу человеческую природу, но эту человеческую природу Он провел сквозь Смерть, Воскресение и Вознесение.

Христианство в этом смысле не есть еще одна истинная и последняя религия. В этом смысле оно есть и конец религий.

И поэтому всё, что мы видим в Церкви, мы можем, с одной стороны, в этом увидеть действительно некоторое исполнение натурального, космического и исторической жизни человечества. И всё, что мы видим в Церкви, всегда подводит всю нашу человеческую жизнь, все наши человеческие ценности к некоторому концу: «Се творю все новое».

И вот этот двойной закон, мне кажется, закон преемственности и полного обрыва, он есть не только ключ к пониманию истории христианского богослужения. Он есть, по существу, и ключ, которым мы входим и воспринимаем само основное содержание христианства. Вот, в наши дни, может быть, ничто так трагически мы не должны переживать, как распад образа Христова. Вокруг нас в разных сектах и даже в католических и в других церквах из Христа делают, в общем, что хотят. Он первый революционер, Он первый консерватор, Он только учил об освобождении стран третьего мира или Он еще о чем-то учил – вообще, Христос для нас есть то, чем мы Его делаем. И поэтому, может быть, самая первая задача наша – это восстановление этого подлинного облика Христова.

Увы, Христос для нас – то, чем мы Его делаем. И поэтому, может быть, самая первая задача – восстановить подлинный образ Христов.

И вот – богослужение. Что есть богослужение? Богослужение – это литургическое Предание. И в этом весь его смысл: что он хранит, что он нам передает и более чем хранит и передает, он, прежде всего, являет нам ту полноту образа Христова и в Нем открытого Бога и в Нем дарованного Царства Божьего, которое никто, никто, ни отдельно каждый из нас из нас, ни все мы вместе, ни вся история, ни вся культура не в силах сохранить. Каждый из нас что-то выбирает.

Опять-таки из моего церковного детства я вынес знание, что существует две категории православных: те, кто предпочитают уютную всенощную обедне, и те, кто предпочитает обедню всенощной. Действительно, кому-то ближе праздник Преображения, кто-то что-то особенное переживает в другом. И я сам имею свои собственные, как бы сказать, любимые дни, любимые молитвы, и не стыжусь этого. Больше чувствую одно, меньше чувствую другого. Но я знаю, что если действительно смирить себя перед полнотой православного богослужения, весь его смысл в том, что оно сохраняет ту полноту образа, ту полноту дара, ту, в конечном итоге, истину, про которую сказано: «познайте истину, и истина освободит вас». Всякое порабощение, всякое рабство – от частичности знания.

«Познайте истину, и истина освободит вас». Всякое порабощение, всякое рабство – от частичности знания.

Римляне говорили: бойтесь человека одной книги. И действительно, страшная вещь – человек, прочитавший одну книгу. Уже когда он прочитал пять, он менее опасен. И вот все мы, волей-неволей живя в истории, во времени, все мы, конечно, фрагментарны. Тот детерминизм, который находит материализм, он есть. Все мы определены нашими детством, национальностью, образованием, нашими вкусами. И это есть первая порабощенность, первое последствие греха.

Что такое грех? Что такое падение? Это распад целостности. И человек поэтому все время выбирает что-то. И это и есть идолопоклонство: «только это». Достаточно, чтобы в моей семье было горе, может быть, даже меньше, чем горе – зуб болел, чтобы мое мировоззрение уже было как-то внутренне поколеблено. Все мы слабые люди. Все мы в этом отношении наследники того распада, с которого начинается грехопадение.

И вот, что есть Церковь? Почему Церковь есть свобода? Почему Предание освобождает? И почему Церковь и Предание освобождают прежде всего и превыше всего через эту тайну литургической жизни? Да потому, что в ней полностью, целостно все – о падении, о рождении, о спасении, о Христе как Боге и о Христе как человеке, о нашей жизни как жизни в космосе, жизни в истории и как уже пребывании в Царствии Божием.

Что есть Церковь? Почему Церковь есть свобода? Почему Предание освобождает? И почему Церковь и Предание освобождают прежде всего и превыше всего через эту тайну литургической жизни?

Смотрите, сколько я вам перечислил определений христианства. И как же все это сохранить? Нельзя же всем все время раздавать брошюрки догматические. Мы запутаемся, мы потеряемся. И, тем не менее, все, что я говорю – и Христос как Бог, и Христос как Человек, и наша жизнь в природе, в космосе, и наше призвание владычествовать над природой, и наше знание, где мы живем в истории, не на каких-то задворках – всё понимать, всё сознавать, всё иметь. И действительно, так жить, что «не я живу, но живет во мне Христос».

Все это потому, что в Церкви через литургическую мистерию приходит к нам не утешение в скорбях только, и не эстетическое наслаждение, и не то, что мы обычно определяем как «пошла в церковь – мне стало легче жить». А приходит к нам полнота этого ведения. И потому что полнота этого ведения – истина, и потому что из этой истину ничего не исключено – тут начинается свобода, которой нигде в другом месте в человеке нет. Ибо свобода – это есть истина, принимаемая нами всем существом. Это есть неущербленный Христос. Это не есть христианство, которое мы выдумываем каждые пятнадцать лет, да еще применяя к нему марксистский жаргон. Это есть действительно наше вхождение в Творение. Увы – также и в падение, и в раскаяние. И, наконец, в ту Реальность, о которой мы умом еще ничего не знаем, но которой Бог наполнил наше сердце. Ибо Он даровал нам ее в своем даре Церкви, а именно: реальность Царства Божьего.

Ибо свобода – это есть истина, принимаемая нами всем существом. Это есть неущербленный Христос.

Вот тогда, когда мы до этого дошли, то вопрос, этот вечный вопрос о свободе, исчезает. Человек, который находится в радости, не думает о свободе. Радость разъедает эту проблему свободы. Человек, который встречает и покоряется какой-то, даже частичной, красотой, прекрасным образом искусств, он формально, конечно, может сказать: я свободен смотреть не на эту картину Рембрандта, а на этот гвоздь. Я ему скажу: ну и смотри, ты свободен, конечно. Но глупо, когда есть Рембрандт. Поэтому вся эта свобода есть (я возвращаюсь к тому, с чего я начал) – то, как мы ее переживаем, то, как мы ее ощущаем, есть всегда, во-первых, недостаток чего-то, во-вторых – боязнь. Если я чему-то подчинюсь, чему-то отдамся… На самом же деле, конечно, в душе, на глубине мы определяем свободу как делать то, чего я хочу. На самом деле человек, падший человек, хочет поработиться. Хочет снять с себя это бремя, хочет найти вот это маленькое и этому отдаться. И вот почему то, что я называю Преданием, и фокус, центр, сердце чего вижу в православном богослужении, оно есть освобождение, потому что оно есть полнота.

Человек, который находится в радости, не думает о свободе.

Грех разделил, все разделил, меня самого в себе разделил. Я в девять часов утра смотрю на мир с одной точки зрения (тоже потеря: точка зрения возникла в грехе, не раньше), потом в десять часов – с дугой точки зрения и так далее. Я прочел книгу – я так смотрю. Потом встретил человека – он всего меня переменил и прочее. Это же не свобода, наоборот: я раб этих всех перемен. И вот спасение – и это есть чисто отеческое учение – есть восстановление этой полноты. И там (я бы сказал, что даже формула эта опасна, что свобода и необходимость совпадают), там не нужна свобода. Потому что Жизнь жительствует. Она сама. И там нет ничего необходимого.

Как бы жить так, я себя часто спрашиваю, чтобы служа литургию, я с одной стороны радовался, что я повторяю жесты, которые делали веками. Веками делал человек. Даже до того времени, что он стал служить литургию, а еще совершал какие-то языческие акты. Как радоваться тому, что каждый раз в какой-то маленькой церкви (вот тут, в Монжероне) мы начинаем литургию, и это опять весь мир, все время, все люди, все, кто когда-нибудь ни молились, в этом моем жесте, в моем обряде – все они соединены во Христе и молятся.

И как, с другой стороны, радоваться тому и ощущать, что я как будто это в первый раз открываю, что все, что я делаю – это не есть повторение какого-то правила, это не есть мое удовольствие. Как это Блок написал:

За верность старинному чину!

За то, что бежит не спеша!

Авось, и расслабит кручину

Хлебнувшая чаю душа!

Нет. Никакое это не хранение чего-то, что мы должны сохранить. Наоборот, я это делаю в полной свободе. В полной свободе открываю, что вот вся моя свобода существует для того, чтобы сказать: Твоя от Твоих, мы Тебе приносим о всех и за вся. Я написал как-то об этом несколько лет тому назад отцу Сергию Булгакову. Что он служил литургию, было такое впечатление, что каждый раз эта литургия совершалась в первый раз. Я почти все забыл о его лекциях, почти все. Тем более что он читал без голоса. Но вот это ощущение его служащим, ощущение, что вот, опять человек стоит в самом начале и в самом конце творения, знание всего, ведение всего, наполненный всей истиной, всей красотой, всем добром. Он, в конце концов, выбирает свободно то, что делал Христос, то, что делали другие – вот это совпадение, окончательное совпадение моего выбора, моей свободы с той истиной и жизнью, которые в Боге – это и есть то освобождение, ради которого существует в Церкви всё. Ради которого существует в Церкви богослужение, аскетика и так далее.

И поэтому, говоря об этой самопроверке, о которой я говорил, что нам сейчас нужно? Да, нам нужно вглядеться в это богослужение по-новому. Нам нужно его не менять, нам нужно его не упрощать и не применять к жизни. Нам нужно его снова открыть для себя. Открыть! И это очень трудно. Ибо, повторяю, очень часто мы любим какую-то краску, которую кто-то быстро намазал, гораздо больше, чем ту удивительную мозаику, на которую эта краска намазана. Очень часто мы случайное принимаем за главное.

Очень часто мы случайное принимаем за главное.

Надо, чтобы снова богослужение стало источником не только наших духовных настроений и эмоций, но чтобы оно стало, действительно, в глубочайшем смысле этого слова, источником нашего мировоззрения. Ибо богослужение есть суд, богослужение есть призыв, богослужение есть акт, меня посылающий. И вот открыть наше литургическое Предание со всех этих сторон – это есть задача, спешная задача и нашего богословия, и нашего духовничества, в глубоком смысле этого слова. Это то, где соединятся все те разрозненные области духовной жизни.

Богословие, ставшее богословием для каких-то интеллектуалов; богослужение, попавшее в руки уставщиков; духовность, ставшая тоже почти особенной профессией в Церкви… Все это нужно соединить, привести в это освобождающее место, где мы лицом к лицу встречаемся с истинным добром и красотой, то есть – с Богом. И Бог, потому что Он есть жизнь, потому что Он есть полнота, наполняющая всё во всем, тогда, в этот момент мы наконец узнаём, что такое настоящая свобода.

До этого мы могли говорить о свободе, и эта свобода была свободой, о которой мечтает раб. И он только мечтает о восстании. «Я не называю вас больше рабами, ибо раб не знает, что делает господин его». Я называю вас сынами. Сын – знает. И вот поэтому эта встреча с реальностью Царства Божьего, с реальностью того, о чем, в сущности, и тоскует вся человеческая тоска о свободе.

Один философ сказал, есть религия абсолютно желанная: чего бы мы ни желали, мы желаем, в конечном итоге, Бога. Только на пути этого желания мы останавливаемся на какой-нибудь мелочи и называем ее Богом. Это легче и проще. Но если бы мы дошли до конца, если бы мы себя, свое сердце сумели раскрыть всей той полноте, которую только Церковь хранит (никто этой полноты больше не может хранить, в Церкви хранит ее Святой Дух), если мы бы диапазон свой расширили до этого удивительного Таинства, мистерии присутствия Христа среди нас и в Нем всего – и прошлого, и настоящего, и будущего, и Бога, и человека, и мира, и жизни, и любви – всего, тогда бы мы почувствовали, что литургическое Предание, хотя оно есть Предание, хотя оно как будто есть к нам приходящая откуда-то форма, есть, с другой стороны, то место, где не только мы освобождаемся, но где мы и начинаем понимать ту свободу, не нашу маленькую человеческую свободу восстания, а ту окончательную свободу, в которой и создан человек, для которой он создан и про которую сказал апостол Павел «стойте в свободе, которую даровал вам Христос».

Аудиозапись доклада предоставил председатель радиостанции «Голос Православия» протоиерей Владимир Ягелло.

Текст: Людмила Зотова

Редактор: Марина Лобанова