Как у нас появилось слово «государство» и что оно означало

Совместная программа радио «Град Петров»

и Санкт-Петербургского института истории РАН

«Архивная история»

Гость: Алексей Александрович Вовин

Тема: средневековые Новгород и Псков в архивных документах, часть 1

Эфир: 28 июля 2025 г.

АУДИО

Марина Лобанова:

Принято говорить: «Новгород и Псков – альтернативный путь развития России». А также: «У России свой путь». Возникает вопрос: если «альтернативный», то какой же «свой»?

Алексей Вовин:

Давайте прежде всего о противопоставлении. Действительно, противопоставление деспотической Москвы и демократических Новгорода и Пскова имеет очень давнюю традицию. Собственно, наверное, начали её ещё историки XIX века, особенно те из них, кто чувствовал себя противопоставленным продолжению этой деспотической традиции в Российской империи, а они действительно видели в Новгороде и Пскове такой светоч, образец условно «демократического» устройства. Сейчас, конечно, вот такое явное противопоставление вряд ли может отвечать современному уровню развития науки.

То есть, несомненно, та политическая культура, которую мы знаем по северо-восточной традиции, можно назвать её московской, и по северо-западной – они, конечно, отличались, отличались значительно, но видеть в них настолько противоположные пути развития, что они не могли сосуществовать вместе – наверное, всё-таки, это небольшое преувеличение.

Давайте попробуем поговорить о том, что, собственно, вот эта вот северо-западная, новгородско-псковская, условно, традиция представляла. Почему условная – потому что Новгород и Псков очень часто объединяли в некое единое целое и перечисляли чрез запятую… Собственно, и сегодня название нашей передачи «Новгород и Псков…», это такая очень тоже давняя традиция, тоже идущая из XIX века. Несомненно, если говорить вообще о политической традиции, они действительно были схожи между собой и схожи больше, чем какие-нибудь города северо-востока, но с определенными оговорками, к которым мы ещё вернёмся. Но между тем на самом деле Новгород и Псков были не одинаковы, между ними была одна очень существенная разница. Дело в том, что Новгородская земля, то есть все земли, которые были подвластны Новгороду, была огромна. Собственно, после вхождения Новгородской земли в состав Московского государства и, тем самым, в общем, образования Московского государства при Иване III, его территория увеличилась кратно. Новгородская земля была очень большой, в то время как Псковская земля – значительно меньше. И из этого было одно очень большое следствие. В Новгороде мы знаем о существовании крупного боярского землевладения, то есть был ряд семей в Новгороде … которым принадлежало очень много земли, и, соответственно, они были очень богаты.

…

Огромная территория Московского государства появилась за счет земель, принадлежавших «господину Новгороду»

И уже стало недостаточно в какой-то момент называться просто великим князем, потому что великие князья стали повсюду, там были уже великие князья Рязанские, великие князья Тверские… И уже появляется понятие «государь». «Господарь» сначала, а потом «государь». Собственно, то слово, от которого в конечном итоге появляется слово «государство» в XV веке.

Мы видим параллельные процессы, которые происходят в Новгороде и Пскове тоже. То есть если раньше было достаточно, скажем, для того, чтобы подчеркнуть единство воли политического народа, политического коллектива Новгорода или Пскова, достаточно было сказать «весь Новгород»: весь Новгород то-то или весь Псков то-то. То в XV веке мы уже видим новые элементы вот этой формулы, мы видим, что это уже не просто «весь Новгород», а, например, «весь господин Новгород». То есть господин Новгород как политический актор ставил себя, используя вот это понятие «господин», он ставил себя на одну доску с великим князем Московским.

…

Я бы хотел предостеречь от чрезмерной поляризации Москвы и Новгорода. Просто потому, что мы, делая это, совершаем самую страшную ошибку по отношению к прошлому: вписываем прошлое в какие-то более близкие нам, современные реалии. Да, несомненно, Новгород и Псков имели политическую культуру, если мы говорим о XIV — XV веке, отличную от московской и вообще северо-восточной. … Да, политическая культура была иной. Стремление держаться вот за эту свою «старину», связанную с вечевыми порядками, было очень важным. Принцип вольности, воли – для новгородцев это принципиальное было, принцип, что они вольны в посадниках, то есть они могут избирать своих посадников. … Но заметим, что и в Новгороде, и в Пскове всё это время был князь. Причем Новгородским князем был, собственно, великий князь.

…

До нас дошли первые договоры Новгорода с великими князьями, это шестидесятые годы XIII века. Договоры с Тверским великим князем Ярославом Ярославичем. Это очень важно, что это было договором, писаным правом, закреплявшим запреты и описывавшим возможности для князя. … То есть князь в новгородской политической системе неизменно присутствовал, причём присутствовал зачастую не лично, потому что великий князь собственно в Новгороде оказывался очень редко, и вообще его там, так сказать, не очень сильно ждали.

…

Основа власти великого князя – не собственность, а договор

Роль князей в Новгороде и Пскове – не совсем такая же, как роль князей в тех же самых городах северо-восточной Руси. Во-первых, их могут «попросить» из города. Вплоть до таких замечательных описаний – про то, что «спхнули со степени», то есть вот вечевая степень, трибуна, и вот князя псковичи спихнули с этой трибуны и вообще дальше выгнали из города. Ничего такого, конечно, представить себе в XV веке в городах северо-восточной Руси вообще уже невозможно. Хотя в более ранний период, в домонгольский период все вот эти вот «пригласить князя» или «выгнать князя» – они нам как раз известны. В большей степени, кстати, не для северо-восточных городов, а для Киева, самого большого и крупного домонгольского города – естественно, в нём все эти вечевые традиции развивались раньше всего.

…

Самые древние вечевые традиции – не у Новгорода, а у Киева

С одной стороны, на протяжении XV века в Пскове князь всё больше интегрируется вот в эту вечевую систему, становится ее вот таким важнейшим элементом. Но с другой стороны, он постепенно под нее тоже как бы подстраивается определенным образом. И видоизменяется сам институт княжеской власти. С третьей стороны, важно ведь – а кто назначал князя в Псков? Потому что долгое время это происходило достаточно хаотично. Например, с конца XIV века фактически Псков перестал брать князей «из литовской руки». Потому что до этого, до начала XV века, в Пскове было некоторое количество князей из Литвы. Например, наверное, самый известный, возможно, Псковский князь XIII века – это князь Довмонт, это литовский князь.

…

Марина Лобанова:

А какая модель успешнее экономически?

Алексей Вовин:

Успешнее та модель, которая выжила. Был Новгород успешен экономически? Был, несомненно. Помогло ли это ему защититься от Москвы? Нет, не помогло.

…

Не экономика, а политика определяет, кто уйдет в историю

Новгород – это торговый партнер Ганзы. В Новгороде существует ганзейская контора. И один из первых шагов, предпринятых Иваном III после захвата Новгорода – это собственно закрытие ганзейской конторы. Противостояние с Ганзой Ивана III – это тоже отдельная история. Я всё это говорю к тому, что эти экономические соображения важны, но представляется, что для Московских великих князей захват Новгорода и Пскова имел прежде всего внеэкономическую природу.

См. также:

«Слова «горожанин» и «гражданин» – одного корня»

Как вакуум власти приводит к Возрождению. В программе «Архивная история» Алексей Вовин рассказывает о феномене европейского города. Эфир 25 ноября 2024 г. АУДИО

Колонизация Сибири в документах

Совместная программа радио «Град Петров» и Санкт-Петербургского Института истории РАН «Архивная история». Ангелина Калашникова рассказывает о документах Якутской приказной избы. Эфир 25 апреля 2022 г. АУДИО

«Правда выше закона». Хлеб-соль русской экономики

От «пирожка» и «сковородочки» до «дорогой иномарки». Как устроена коррупция (зачеркнуто) экономика и судебное дело в Московской Руси. Программа «Архивная история». Павел Седов. Эфир 29 августа 2022 г. АУДИО

Что такое хорошо и что такое плохо в Московской Руси?

Остаться с носом – плохо. Ударить сковородочкой – хорошо. Программа «Архивная история» с участием историка Павла Седова продолжает детализировать историю России XVII века. Часть 2. Эфир 26 сентября 2022 г. АУДИО

Как пополнять государственную казну в смутные времена

Программа «Архивная история» с участием Алексея Раздорского посвящена таможенным и кабацким книгам XVII-XVIII веков в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Эфир 26 декабря 2022 г. АУДИО

Русская традиция отношения к своей земле

«Все учтено, все записано, ничего бесхозного». В программе «Архивная история» Зоя Дмитриева рассказывает о массовых источниках. Эфир 31 июля 2023 г. АУДИО

Зарплата монахов, хлебные старцы, игуменское седло и другие детали жизни русского монастыря в XVI — XVII вв.

«Монах, инок – эти слова встречаются очень редко. Монашествующих называли старцами и старицами вне зависимости от возраста». В программе «Архивная история» принимает участие Ольга Абеленцева. Эфир 27 мая и 24 июня 2024 г. АУДИО

«Жалованные грамоты – редкие по красоте памятники письма»

«Дворечество с путем» и другие пожалования за правильное написание царского титула. Кому в Московской Руси раздавали и за что получали землю в собственность. В программе «Архивная история» принимает участие Мария Проскурякова. Эфир 29 июля 2024 г. АУДИО

Пустозерск – окно в Сибирь. История исчезнувшего города

В программе «Архивная история» Алексей Раздорский рассказывает о сборе налогов с сибирской торговли на рубеже Московской Руси и Российской империи. Эфир 24 февраля 2025 г. АУДИО

Русский церковный раскол XVII века в зеркале мудрости древнегреческого законодателя Солона

«Люди второй половины XVII века в Московском государстве были поставлены перед нелёгким выбором». В программе «Архивная история» Павел Седов рассказывает о своей книге «Государевы богомольцы». Эфир 31 марта 2025 г. АУДИО

Роль личности в церковной истории: четыре биографии из XVII века

И Русская держава, и Русская Церковь стояли перед выбором своего пути, а выбор делали конкретные люди. В программе «Архивная история» Павел Седов рассказывает о своей книге «Государевы богомольцы». Часть 2. Эфир 28 апреля 2025 г. АУДИО

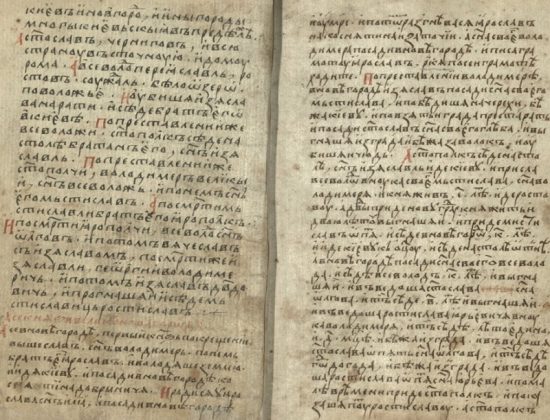

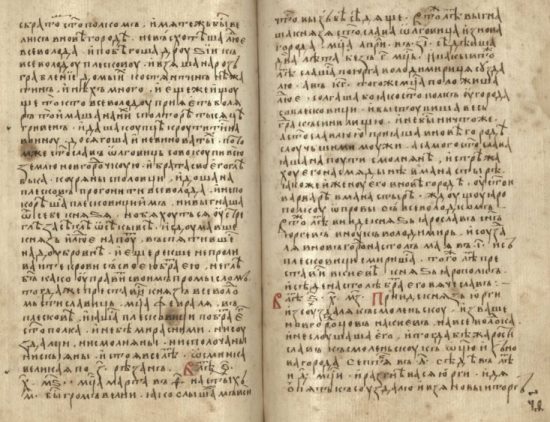

![В лѣто 6729 [1221]. Показаша путь новгородци князю Всеволоду: «не хощемъ тебе; поиди, камо хощеши»; и онъ абие иде къ отцу своему в Русь](https://www.grad-petrov.ru/wp-content/uploads/2025/08/Novgorodskaya-letopis-5.jpg)