Сокровища академика Лихачева

Совместная программа радио «Град Петров» и Санкт-Петербургского Института истории РАН

«Архивная история»

Гость: Александра Викторовна Чиркова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник СПбИИ РАН, главный хранитель фондов Западноевропейской секции Научно-исторического архива СПбИИ РАН

Тема: западноевропейские документы в экспозиции Музея палеографии

Эфир: 26 мая 2025 г.

АУДИО

Александра Чиркова:

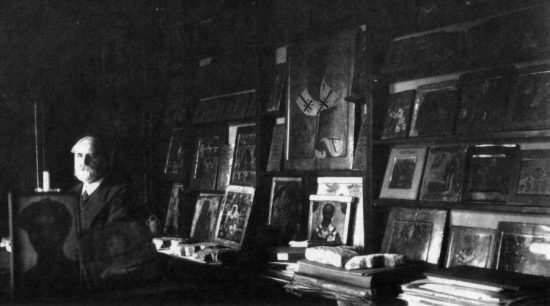

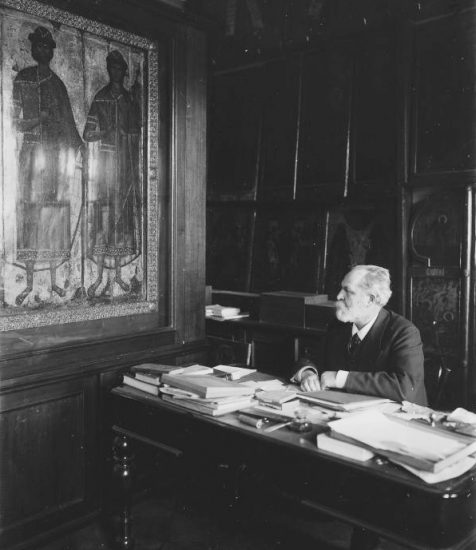

Что такое Музей палеографии? Это музей, который был создан одним единственным человеком, академиком Николаем Петровичем Лихачёвым (1862-1936). Он известен тремя важными моментами. Первое – это, конечно же, его собрание русской иконописи. Большая часть его собрания хранится сейчас в Русском музее. Но те памятники, которые связаны с или были созданы в Греции или в Италии, они переданы сейчас, как часть мирового общекультурного наследия, в Государственный Эрмитаж. Это была его первая крупная, большая коллекция, с которой ему пришлось расстаться в 1912 или 1913 году. Для того чтобы как раз посвятить все свои силы, все свои средства вот этому самому Музею палеографии, о котором дальше пойдет речь.

Второй момент, благодаря которому Николая Петровича Лихачёва знают во всём мире, это то, что он собрал альбом филиграней – бумажных водяных знаков, в основном на бумаге европейского производства, которые являются для русских памятников часто единственным датирующим признаком. Поскольку до середины XVII века почти вся бумага на Руси была привозной, сделанной в Западной Европе, то бумажный водяной знак, который отмечает как раз год, когда бумажный лист был создан, позволяет, по крайней мере, дать terminus post quem для памятника, то есть благодаря этому мы знаем, что хотя бы до этой даты документ не мог быть создан. Есть еще так называемая залеживаемость бумаги, часто документы и рукописные книги писались на бумаге, которая была создана 10 лет назад, 20 лет назад, иногда до 50 лет, но, по крайней мере, вот у нас есть полвека, когда мы можем датировать создание памятника. Это в отношении документов, написанных на кириллице на территории русского государства, которые не датированы.

И третий момент, про который, собственно, можно узнать главным образом в нашем институте, это собрание рукописных и вообще письменных памятников, памятников истории человеческой письменности, которое как раз и вошло в Музей палеографии Академии наук. Музей существовал всего 5 лет, с 1925 года, с момента создания Академии наук СССР, и до 1930 года, когда Лихачёва арестовали по Академическому делу вместе с еще пятью академиками. Тогда эти музейные собрания были перевезены из его особняка (дом 7 на Петрозаводской улице), где сейчас находится наш институт, в здание Библиотеки Академии наук и там объединены с рукописной коллекцией, которую собирала Археографическая комиссия. На этой основе был создан Институт книги, документа, письма, который как раз должен был заниматься именно изучением всех этих сокровищ. Он просуществовал до 1935 года, потом вошел в состав Института истории, который находился в Москве. И уже в 1936 году было образовано ленинградское отделение Института истории, в основу научно-исторического архива которого положена коллекция Николая Петровича Лихачёва, коллекция Археографической комиссии, добавлены еще некоторые коллекции и фонды, которые советское государство приобрело в результате национализации. Но основу как раз составили именно вот эти два крупнейших собрания. Собственно, наш архив так и продолжает существовать, единственное, что у нас, в составе нашего архива остались только те памятники, которые касаются истории России, это примерно 13000 единиц хранения, и документы, которые касаются Западной Европы и некоторых европейских колоний, это примерно 25000 единиц хранения. Но кроме этого в коллекции Лихачёва были и памятники письменности, которые относились к более древней истории, начиная с рубежа IV-III тысячелетия до нашей эры. В тот период умели писать только древние египтяне и древние шумеры, это иероглифика или клинопись.

У Лихачева были собраны памятники, которые могли проиллюстрировать почти все основные этапы развития человеческой письменности, за исключением, пожалуй, самых отдаленных регионов (по-моему, Японии у него почти не было и Древний Китай представлен только отдельными какими-то образцами).

…

В Эрмитаже рядом с залом Древнего Египта есть раздел истории письменности, и там есть большой стенд, посвященный как раз собирательской деятельности Николая Петровича.

…

Итак, про западные документы, почему, собственно, они были собраны в таком количестве, зачем потребовалось их собирать Николаю Петровичу Лихачёву в этом музее истории письменности. Вот это его собрание памятников письменности было связано с вполне конкретной его деятельностью в качестве преподавателя. С 1895 года он перебрался из Москвы в Петербург и заведовал кафедрой истории дипломатики в составе такого интересного учреждения в Петербурге, оно называлось Археологический институт и готовило археологов и археографов, то есть специалистов по архивам, по изучению архивов, которые находятся в составе, в ведении Российской империи. То есть в первую очередь это учреждение готовило специалистов по истории России. Тем не менее, так получилось, что вспомогательные исторические дисциплины, такие как дипломатика (дисциплина, изучающая актовый материал, юридические памятники, историю формуляра, историю способа оформления акта), также выделившаяся из дипломатики уже в XVII веке дисциплина, которая получила название палеография (то есть история письма), и потом выделившаяся из палеографии, уже в XIX веке, кодикология (дисциплина, которая изучает книгу, кодекс как материальный памятник, изучает всю внетекстовую информацию, содержащуюся в книжках), так вот, эти дисциплины сформировались именно в Западной Европе. И дипломатика, палеография возникли уже практически в готовом виде в XVII веке.

…

Николай Петрович Лихачёв, сравнивая положение в науке в Западной Европе и в русской истории, конечно же, видел эту разницу ещё 100 лет назад, и понимал, что русская археография на несколько поколений, а где-то на несколько столетий, отстает от западноевропейской научной мысли. Разумеется, ему хотелось эту ситуацию изменить. Для того, чтобы эту ситуацию изменить, он посчитал, что будущим специалистам по истории России, тем, кто будет заниматься именно русскими письменными памятниками, им нужно ознакомиться с методами вспомогательных исторических дисциплин (дипломатики, палеографии), которые были выработаны в основном на латинском, иногда на греческом материале. И для того, чтобы познакомиться с этими методами, им нужно познакомиться с памятниками, на которых эти методы были выработаны. Собственно, для этого он как раз и стал собирать западноевропейские памятники, для того, чтобы будущие русские историки могли овладеть этой методикой, потому что овладеть методами можно, по-хорошему, только научившись их использовать. Для того, чтобы научиться эти методы использовать, у тебя должен быть в распоряжении аналогичный или такой же материал, с которым, тем не менее, никто не работал. Поэтому он собирал именно подлинные материалы на латинском языке и на греческом, для того, чтобы будущие специалисты по истории России могли отработать, научиться, как работать с этими документами, и потом смогли перенести эти навыки в работу с памятниками, написанными уже кириллическим алфавитом.

…

Марина Лобанова:

Вот бы кто-то написал книгу «История уничтожения архивов». Это был бы бестселлер, поучительно и отрезвляюще, такая история – очень нужная вещь.

Александра Чиркова:

На самом деле, тут две стороны одной медали: для того, чтобы документ попал на антикварный рынок, он должен быть изъят из предыдущего места хранения. Очень много Наполеоновские войны вывели документов с предыдущих мест хранения. Потом, это Реформация в Германии. Во Франции, соответственно, это Французская революция, когда монастырские архивы тоже вот именно что уничтожались. Но уничтожались как – не с тем, чтобы оставить страну без прошлого, а дело в том, что все-таки, это надо иметь в виду, до XIX века это традиционный способ производства, при котором не уничтожается ничего, всё имеет какое-то вторичное, третичное использование. Бумага – гигроскопичная, соответственно, ее использовали для перевязки ран. Например, Смоленский архив погиб во время Отечественной войны 1812 года именно по этой причине – французы перевязывали раны документами Смоленского архива. Пергамен – такая вещь многофункциональная, то есть из него много чего делали. И книжные обложки, и круги под пивные кружки, а еще стельки, кошельки и так далее. Очень много пергаменных рукописей ушло во время Французской революции и наполеоновских войн для изготовления зарядных картузов, это такие фунтики, в которые нужно было положить порох, потому что кремневое ружье – если на полку положить много пороха, то оно взорвется в руках, а если меньше, то оно просто не выстрелит. Поэтому специально порох отмеряли определенным образом. Очень много рукописей было изничтожено гуманистами и прочими образованными людьми XVI-XVII века для изготовления переплетов своих бесценных произведений, которые они уже издавали печатным способом.

…

В Италии, в Северной Италии особенно, много архивов таким образом попало на антикварный рынок, тоже «благодаря» Наполеону, потому что Франция всё кодифицировала, они просто архивы целых городов вывозили к себе в Париж, там описывали, всё пытались присоединить к Архиву Французской короны, а потом, в 1815 году, по реституции французы обязаны были эти вещи итальянцам вернуть. И вот тут возникла проблема, связанная с тем, что уже и государства эти перестали существовать, и институты, с которыми были связаны эти архивы, тоже перестали существовать, и уже здания были заняты совершенно другими ведомствами. И вот важно было Италии у врага эти архивы изъять, как часть своего прошлого, а вот принять они их уже не смогли. И вот тогда очень много архивов было пущено под нож, именно государственных архивов. Реституция иногда оказывается страшнее, чем захват неприятелем.

И тоже много архивов вышло на антикварный рынок тогда, иногда целыми блоками, как не разобранные архивы, и собственно Лихачёв очень часто именно итальянские документы покупал таким образом, то есть просто вот некий архив «700 документов», их просто посчитали и всё, и можно было купить за бесценок, потому что никто не знал, что там внутри находится.

…

В архивах, как правило, хранится именно то, что обосновывает права на земельную собственность. И где-то 95 (если не больше) процентов всей средневековой документации (в Европе это до XII века включительно), подавляющее большинство – это те памятники, которые связаны именно с обоснованием прав на землю, чаще всего каких-нибудь монастырей или крупных епископских кафедр. Даже о перемещениях войск императора Римской империи или о каких-нибудь всеимперских съездах мы узнаём из грамот в пользу каких-нибудь мелких монастырских обителей, потому что вдруг там среди свидетелей образуются подписи каких-нибудь 12-ти герцогов, графов, которых там быть не должно. Если они подписались в пользу дарения какого-то монастыря, значит, они там находились физически вместе за какими-то другим делом, скорее всего, решали какие-то политические вопросы, а монахи просто воспользовались тем, что можно подать императору петицию и привлечь достойных доверия свидетелей. Таким образом, часто информация по поводу политической истории, которая составляет основную массу информации в учебниках (и школьных, и вузовских тем более), получается косвенным образом – из актов, которые обосновывают совсем другое, скажем, передачу какого-то клочка земли какому-то мелкому монастырю, который уже давно не существует.

…

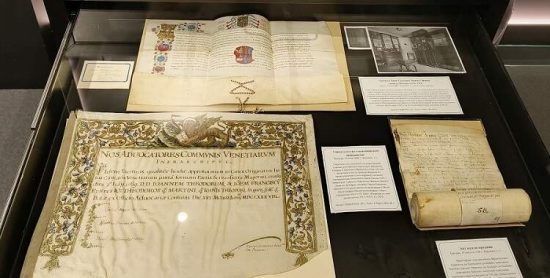

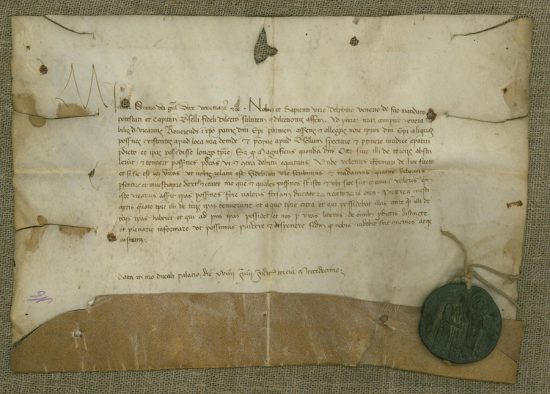

Интересный документ – закрытое послание дожа Венеции Микеле Стено (Венеция, июль 1410 г.), Послание содержит приказ проверить заявление епископа Пармы о землях стоимостью 300 дукатов, отобранных у него покойным кондотьером Оттобоне Терци. Документ использован Лихачёвым в его докладе о венецианских печатях. Здесь сохранилась вислая свинцовая печать с изображением венецианского дожа, принимающего знамя Республики у святого Марка. По бокам документа видны разрезы – так вскрывали послание. При запечатывании документа пеньковая веревочка прошивала сложенный пакет по краям, и для прочтения письма нужно было либо срезать саму печать, либо разрезать края пергамена до отверстий, сквозь которые была продета веревочка. Документ имеет дырочки, сделанные железным гвоздем – это такой способ «обеззараживать» документы во время чумы, возможно, это сделано в процессе пересылки.

…

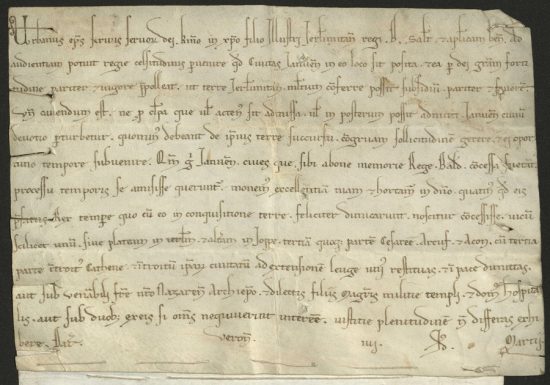

Три очень редких документа, которые были изданы от имени Римского папы Урбана III, которые касаются владений другой итальянской республики, Генуи, в Палестине. Это тоже закрытые послания, печати на них не сохранились, но хорошо видны разрезы, которые показывают, что послание было издано именно закрытым способом. … Что это за документы? Там целая детективная история. Дело в том, что итальянские коммуны тоже участвовали в завоевании Иерусалима в начале XII века. В 1105 году генуэзцы получили от первого Иерусалимского короля Балдуина I большую привилегию в награду за их помощь в отвоевании Иерусалима, Антиохии, Лаодикии, Тортозы, взятие Сулидже и Джеблы. Что они получили от короля? Получили они квартал в самом Иерусалиме, еще один квартал – в Яффе. И третью часть портовых городов Кесарея, Арсуф и Акра. Кроме того, доход от трети церквей, которые будут основаны в этих городах. В Акре – право на третью часть доходов от цепи, которая перекрывала вход в порт, а это ближайший порт к Иерусалиму. То есть они получали возможность взимать деньги за проход всех судов в этот порт. Это на самом деле очень большие пожалования, которые в голове у специалистов по истории крестовых походов не очень укладываются. Сами генуэзцы это прекрасно понимали и вот выжимку из этой привилегии Балдуина I они оформили в виде золотой надписи в храме Гроба Господня, чтобы любой паломник видел значение Генуэзской республики.

А потом, в середине XII века, храм Гроба Господня перестроили. И видимо в процессе перестройки храма куда-то исчезла эта самая золотая надпись, которая была ценна просто за счет самих этих золотых букв (надпись была довольно пространная). И вот дальше, вплоть до утраты Иерусалима, генуэзцы просто бомбардируют Апостольский Престол письмами, а Папа уже в свою очередь пишет эти самые послания. Всего их было издано семь, у нас вот сохранилось три, 1186 года, одно из них адресовано королю Иерусалима Балдуину V (он был еще ребенком), два другие – Иерусалимскому патриарху латинского обряда Ираклию. И Папа пишет патриарху Ираклию, чтобы он обратил внимание на поведение каноников в храме Гроба Господня, потому что скорее всего это именно они присвоили себе это золото, снятое со стен храма. И короля, и патриарха Папа просит восстановить эту самую надпись и все-таки уважать права генуэзцев.

Дело в том, что сама грамота Балдуина I не сохранилась. … Дальше происходят очень интересные вещи, которые уже касаются XX века. В 1976 году специалисты по истории Крестовых походов немецкие исследователи Майер и Фавро издали очень большую, фундаментальную статью, о том, что и сама эта грамота является подделкой, и претензии на эти права были неправомерны. И вообще, конечно же, Иерусалим брало крестоносное рыцарство, немецкие и французские рыцари, а итальянские города здесь совершенно ни при чем. Статья породила более чем тридцатилетнюю полемику. Через 10 лет, в уже 1980-е годы, специалисты по истории Генуи издали тоже большую статью – о том, что золотая надпись существовала. Соответственно, далее немцы, уже в 1990-е годы, выпустили еще одну статью, так сказать, с контраргументами. А итальянцы уже в 2000-х опять издали статью о том, что все-таки и надпись существовала, и документы – не подделка. Когда читаешь каждую из этих статей, то, разумеется, хочется к мнению авторов присоединиться, потому что там идет очень много очень тонкой аргументации касаемо и палеографии, и датировок, и стилей хронологии. В общем, это просто какой-то триумф исторической учености. Но главный аргумент всё равно оказывается эмоциональный: немцы не могут поверить, что итальянцы вообще участвовали в завоевании Иерусалима, а итальянцы говорят, что никакое рыцарство не может брать города приступом, для этого нужна тяжеловооруженная пехота, нужны осадные машины, и всё это могли предоставить только итальянские города-коммуны, которые как раз предоставляли им и корабли, и вот эту самую военную помощь в виде пехоты и осадных машин.

…

Таким образом, у нас получается аргументация немецких историков и контраргументация итальянских историков.

…

Марина Лобанова:

Где же исследовательская непредвзятость?

Александра Чиркова:

Я думаю, что роль непредвзятого судьи здесь взял на себя тоже историк крестоносного движения Беньямин Кедар, профессор Иерусалимского университета, и он обратил внимание на то, что все эти споры во многом лишены археологической основы, потому что археологические изыскания в храме Гроба Господня в принципе невозможны. … Кедар призвал историков все-таки опираться на документы, на акты. И, несмотря на то, что, разумеется, Римские папы тоже были предвзяты, но, тем не менее, издавая документы от своего имени, все-таки производили первичную экспертизу документов, которые обосновывали те права, ответственность за подтверждение которых они брали на себя. И раз грамота с требованием восстановить эту надпись была издана и она издавалась Урбаном III (и его предшественниками, Александр III тоже издавал аналогичный документ), значит, по крайней мере в XII веке в существовании привилегий генуэзцев никто не сомневался.

И иерусалимский ученый напирал на то, что для разрешения научного спора нужно найти оригиналы этих документов (они же сохранились только в копиях, и отсюда этот спор). Так вот оригиналы как раз и нашлись у нас. То есть у нас есть обоснование того, что генуэзцы правы.

…

Еще один любопытный документ – бреве папы Пия V к Ивану Грозному, 1570 г. Документ связан с созданием Священной лиги – союза христианских государств против Османской империи. В своём послании Папа приглашает московского государя присоединиться к этому союзу христианских государств. На обороте написан адрес: «Dilecto filio, nobili viro, Moschovitar(um) Duci» (Возлюбленному сыну, благородному мужу, герцогу Московитскому). Документ был куплен Николаем Петровичем Лихачёвым в Неаполе у антиквара Франческо Казеллы. Вид послания римского понтифика, известный как бреве («краткий»), появился в конце XIV века с целью ускорить переписку по политическим или административным вопросам, по сравнению с буллой он сильно упрощен.

Любопытно, что здесь Папа, когда обращается к православному государю, называет его «возлюбленный наш сын», обычно такое обращение Папы использовали в документах, адресованных католическим государям, а в отношении православных использовалось какое-то другое выражение. Здесь всё написано так, как если бы не существовало никаких разногласий в отношении вопросов веры.

Есть мнение, что этот документ просто не попал к Ивану Грозному, потому что папский нунций, находившийся в Польше, просто испугался поездки в Россию, так как уже был наслышан о нравах, царивших при дворе Ивана Грозного. Лихачев купил этот документ в Италии – потому что, скорее всего, он сохранился в архиве самого этого нунция. Это очень частая ситуация, когда делопроизводственные архивы хранились в составе родовых архивов тех лиц, которые занимали определенную должность, и потом деловые, рабочие документы они просто присоединяли к своим родовым фондам.

…

На выставке в Палеографическом кабинете в Петербургском Институте истории РАН можно увидеть и другие документы, и услышать рассказ об их истории:

Грамота Фридриха III Габсбурга, императора Священной Римской империи, 1479 г. Император жалует братьям Анджело и Джованни Джеральдини ди Амелия из Умбрии титул графов-палатинов и соответствующие дополнения к родовому гербу. Старший из братьев, Анджело, был видным юристом, дипломатом Апостольского Престола и ректором Университета Перуджи, с 1463 г. епископом. Джованни известен как духовник неаполитанского короля.

Свидетельство о венецианском гражданстве, 1688 г. Свидетельство выдано Государственной Адвокатурой братьям Дзантодери в том, что они включены в число граждан Венеции по происхождению (cives originarii).

Грамота Джан Галеаццо Мария Сфорца, герцога Милана, 1483 г. Герцог жалует Даниэле Тедеско из Пьяченцы и его сыновьям титул графов Чaвернаско.

Акт купли-продажи, 1449 г. Акт удостоверяет сделку двух граждан города Бергамо. Длина документа почти пять метров, т.к. в нем перечислены все предыдущие владельцы и обстоятельства приобретения участков земли.

Бреве папы Павла V, 1619 г. Папа просит короля Франции Людовика XIII способствовать в разрешении спора между двумя городами – папским Авиньоном и королевским Новом. Бреве запечатано воско-мастичной печатью с оттиском папского перстня с изображением апостола Петра («кольцо рыбаря»). Адрес послания: «In Christo filio n(ost)ro Ludovico Francorum Regi Christianissimo» (Сыну нашему во Христе, христианнейшему королю французскому Людовику). «Христианнейший король» – почётный титул королей Франции. Вначале римские папы использовали превосходную степень christianissimus в качестве почётного знака, которым они именовали суверенов по своему выбору, но, начиная с Карла V, эта степень закрепилась единственно за королём Франции и его королевством.

Открытое послание (titulus) папы Евгения IV, 1441 г. Грамота адресована гуманисту Леонардо Дати – поэту, правоведу, секретарю папского вицеканцлера. Составлена гуманистом Джамбаттиста Паллавичино, папским писцом, каллиграфом и будущим епископом Реджо-Эмилии. Кстати, именно рукой Джамбаттиста Паллавичино в 1439 году (т.е. за два года до нашего документа) был написан итоговый экземпляр Ферраро-Флорентийской унии.

Открытое послание (mandamentum) папы Климента IV, 1265 г. Послание к декану соборного капитула Реймса с требованием обеспечить права женской обители Св. Барбары в Трире.

Рукопись гуманиста Анджело Полициано, 1480-е гг. Тетрадь содержит последнюю треть «Апиция» – сборника кулинарных рецептов рубежа IV-V веков, названного по имени римского гурмана Марка Габия Апиция.

Супплика на имя папы Урбана VI, 1384 г. Супплика – прошение, челобитная – составлена клириком Гизельбертом из епископства Льежского, он просит папу о снятии отлучения, наложенного на него за нахождение при дворе антипапы в Авиньоне. Это древнейший известный документ такого рода.

Хирограф с печатью Сигиберта IV, графа Верда, Риксингена и Франкенбурга, 1191 г. Грамота составлена как свидетельство отказа Сигиберта от своих наследственных прав в отношении двух хуторов, один из которых был подарен премонстрантскому аббатству Вадгассен его отцом Сигибертом III, другой – продан матерью. Хирограф – вид документа, составляемого в двух экземплярах на одном листе с надписью посередине. В процессе заключения договора документ разрезается так, чтобы фрагменты надписи остались на обеих получившихся копиях, которые затем передаются сторонам. Если возникают юридические вопросы касательно сделки, стороны встречаются и соотносят фрагменты.

Поручительство из Пьяченцы, 938 г. Документ представляет собой договор о намерениях, заключенный между представителями соборной церкви Пьяченцы и местным сеньором – Адеральдом, сыном Теофреда из народа франков. Адеральд дал священникам гарантию в том, что в течение 15 дней с момента заключения договора он явится в суд для урегулирования вопроса о земельных владениях, принадлежащих церкви Пьяценцы. Стороны заранее договорились о том, что спор будет разрешен путем компенсации захваченных Адеральдом земель из других его владений. Договор о намерениях – особый вид юридического документа. Свидетельство высокой правовой культуры Италии, доставшейся ей в наследство от Древнего Рима.

Грамота короля Англии Генриха II Плантагенета, 1173 г. Грамота адресована архиепископу Тура и всем светским и церковным вассалам Генриха в Турени, Анжу и Мэне. Король удостоверяет соглашение об обмене землями между обителью каноников-августинцев Св. Мартина в Туре и монахами Ордена Гранмон. В основе обмена лежит компенсация духовным учреждениям владений, отобранных у него светскими сеньорами, из земель короля. Генрих II – отец Ричарда Львиное Сердце и Иоанна Безземельного.

Поддельная грамота Вильгельма I Завоевателя, короля Англии, изготовлена в середине XII века. Подделка определяется по письму и по формуляру, роднящему документ с англосаксонскими (донорманнскими) королевскими дипломами и несколькими поддельными грамотами Вильгельма I середины XII века. Совершенно нетипично для подлинных грамот Вильгельма I обоснование его прав на Английскую корону, как оно преподнесено в формуле интитуляции. Завоевание оправдано, во-первых, божественной волей, явленной через удивительные знаки и чудеса (имеется в виду комета Галлея 1066 года), а затем – правами наследования и военными успехами нормандцев, победивших англосаксов.

Грамоты Генриха I Щедрого и его сына Генриха II, графов Шампани и Бри, 1187 г. Генрих I выделяет ежегодную ренту в размере 10 ливров (собираемую с меняльного стола – первого в ряду других у церкви Сен-Жан в Труа – во время ярмарок Св. Ремигия и Св. Иоанна) своей сестре Марии, бывшей герцогине Бургундской, принявшей постриг в аббатстве Фонтевро. После смерти Марии рента остается аббатству в качестве вклада на помин ее души. Генрих II удостоверяет дарение своего отца.

Поддельная панкарта Пилигрима, архиепископа Кёльна, начало XIII века. Документ изготовлен в аббатстве Браувайлер, известном своими поддельными грамотами, однако существует дискуссия о том, были ли эти подделки созданы с корыстными целями или это восстановление архива (например, после пожара).

Судебное решение о признании недействительным брака короля Англии Генриха III Плантагенета и Жанны де Даммартен, 1252 г. «Супруги» ни разу не встречались. Официальное же признание их первого брака недействительным потребовалось в связи с готовящейся свадьбой Эдуарда, сына Генриха, и Элеоноры, дочери Жанны.

Письмо Кристиана II Ольденбурга, короля Дании, Норвегии и Швеции, 1525 г. Письмо является верительной грамотой королевского посланника – гербового короля Давида Кока, несколько раз посещавшего Москву между 1496 и 1521 гг. с дипломатической миссией. Гербовый король – глава геральдической службы, имеющий полномочия посла.