О значении фотографии для живописи – в письмах середины XIX века

Совместная программа радио «Град Петров» и Санкт-Петербургского Института истории РАН

«Архивная история»

Гость: Александра Викторовна Чиркова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник СПбИИ РАН, главный хранитель фондов Западноевропейской секции Научно-исторического архива СПбИИ РАН

Тема: письма Адольфа Шарлеманя 1857 года из коллекции автографов Н.П. Лихачева о значении фотографии для живописи

Эфир: 29 сентября 2025 г.

АУДИО

Александра Чиркова:

По своей специализации я медиевист, специалист по средневековым документам, и обычно занимаюсь латинскими грамотами XI – XV века как профессионал, но в данном случае вы в моём лице будете иметь восторженного неофита, а не занудного специалиста. Связано моё обращение к XIX веку с одним довольно типичным для нашего архива случаем, с такой историей, которая показывает всё очарование нашей работы. Дело в том, что мои коллеги совершенно случайно нашли в составе нашего архива дагерротип. Это первый и пока единственный дагерротип в нашем собрании.

…

В Мюнхене Шарлемань близко сошелся с другим русским художником, Александром Коцебу, который тоже был очень известным баталистом. … И в этот момент Коцебу работает над картиной, которая хранится сейчас в Эрмитаже, она тоже была приобретена Александром II, картина называется «Бой на Чёртовом мосту». Это совершенно потрясающее полотно… это такой реализм, который ещё не стал привычным нам реализмом, в нём очень много экспрессии, эти полотна скорее напоминают уже работы более позднего периода и принципы, с которыми стали подходить к живописи импрессионисты. На всех батальных полотнах Коцебу (и особенно это хорошо заметно в его работе «Чёртов мост») основной драматизм заключён в ландшафте.

…

Собственно, вопрос о фотографиях тоже был связан с авторской манерой и Коцебу, и Шарлеманя. Когда отец Адольфа Шарлеманя, архитектор Иосиф Иванович Шарлемань, понял, что сын его всё-таки не едет в Милан, он, видимо, задавал ему вопросы, пытаясь понять решимость своего сына остаться в Мюнхене. И Адольф ему, в частности, отвечал, что в Мюнхене есть Пинакотека, есть художники, с которыми можно общаться… ну а что касается архитектуры – её прекрасно передаёт фотография.

…

Дагерротипы – это сначала пейзажи. Портреты тоже появились буквально в первые же годы, но чуть попозже. Сначала фотохудожников интересовала фиксация реальности, того, что мы видим. Именно в 1856 году лондонская компания стереоскопии выпустила подборку из десяти тысяч таких видов разных городов Европы. И скорее всего именно с этой подборкой Шарлемань познакомился… Это было модное увлечение, и он пишет, что посмотрел виды практически всех городов Европы, и что фотография даёт такое же представление о действительности, как если бы ты всё это видел своими собственными глазами. И отец его спрашивает – можно ли фотографию использовать при подготовке эскизов к картине.

…

Дагерротипия в первую очередь потрясала тем (и это была её особая изобразительная сила), что она даёт очень чёткий отпечаток, в отличие от метода калотипии, изобретенной буквально на год позже дагерротипии.

…

Фотографирование архитектуры – да, это даёт пропорции, детали… плюс ещё надо иметь в виду, что фотографы, первые фотографы часто снимали совершенно не с тех ракурсов, с которых обычно было принято город и здания рисовать, то есть они давали ещё какой-то особый взгляд. Чаще всего снимали – какой-нибудь город, Париж, с мансарды, и мы видим крыши, крыши, крыши. Это совершенно новый взгляд, который вошёл в живопись, например, только благодаря импрессионистам. И есть такая идея, что первая фотография –она повлияла на импрессионистов.

…

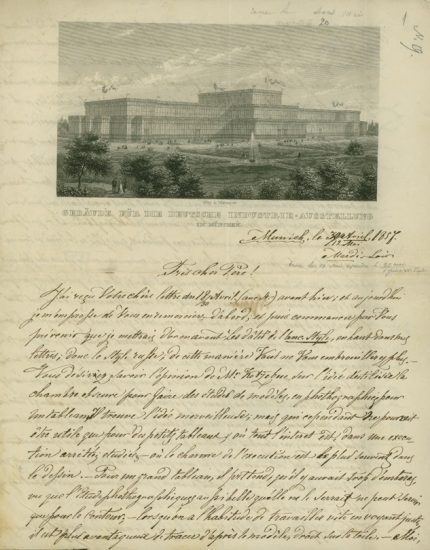

В Мюнхене уже было совершенно обычным делом, что фотографы выставлялись вместе с художниками. Ну и часто сами фотографы были, как правило, по первой профессии гравёрами, то есть люди были из той же самой среды. Шарлемань эти выставки посещал, в частности, об одной из них он пишет в письме к отцу. Он посетил в Мюнхене выставку Лорента. Якоб Август Лорент был американец по происхождению, но учился в Гейдельберге, по профессии был ботаник и потом как ботаник и химик он увлёкся фотографией. Он усовершенствовал метод калотипии, что позволило ему снимать фотографии очень большого формата. И он стал снимать именно архитектуру. Он в 1853 году поехал в Венецию и отснял практически всю Венецию, у него огромная коллекция венецианских видов, это очень интересно.

…

Фотографии Лорента были совершенно потрясающие для своего времени, потому что там можно было увидеть здание целиком, причём с одинаковой чёткостью, там не было никаких искажений перспективы.

…

Дальше он пишет, что вот, кстати, в Париже, не знаю кто, завёл такую моду – человек придумал инструмент, состоящий из восьми стёкол… Он даже там рисует расположение этих стёклышек… Таким образом, благодаря этому инструменту вас снимают так, что за один раз делают восемь кадров и в разных ракурсах. И фотография эта выглядит как что-то похожее на визитные карточки, которые можно рассылать знакомым. И вот дальше Шарлемань говорит, что это же надо совсем не иметь головы (там буквально «быть скотиной»), чтобы рассылать такие фотокарточки своим знакомым.

…

Что это за парижская мода? А она была связана как раз с человеком, благодаря которому состоялась первая выставка импрессионистов в Париже. Это журналист и карикатурист Надар, Гаспар-Феликс Турнашон. Он прекрасно понимал рыночную стоимость человеческих лиц и он придумал уже в самом начале пятидесятых годов составлять такую коллекцию значимых персонажей современности. В первую очередь, конечно же, он фотографировал людей близких ему политических взглядов. Он придумал печатать фотографии открыточного формата с этими портретами. Поскольку он уже работал в технике негативов на стекле, можно было делать бесчисленное множество отпечатков с каждого кадра, эти фотографии потом продавались именно как художественные открытки и, таким образом, публичные персоны получали медийную известность, а их поклонники получали возможность собирать коллекции с лицами известных персонажей.

…

Тут люди впервые столкнулись с тем, что от изображений лиц людей можно уставать. Реакция Шарлеманя в общем понятна, а я хочу ещё провести цитату из статьи французского полемиста Барбе д’Оревильи, и это уже 1867 год… Что он пишет? Что фотография, витринная известность, каждый желает выставлять свою гнусную рожу, гнусным образом воспроизведённую, в гнусных витринах – какое чванство, какое самомнение!

…

Тем не менее, Шарлемань, осуждая вот эти самые фотокарточки, тут же пишет отцу о том, как он заказал специальные рамки из ореха с какими-то гирляндочками из листов плюща с нашими семейными инициалами для фотографий членов своей семьи, то есть фотографии его брата Жозефа, который был известный русский акварелист, фотографии его отца, русского архитектора, собственной его фотографии. Все они сделаны в фотоателье петербургского фотохудожника Сергея Львовича Левицкого, который в том числе фотографировал и императорскую семью. И кроме фотографий своей семьи Шарлемань точно так же заботливо заказывает рамку для фотопортрета императора Александра II. И он отдельно пишет отцу, что мюнхенские фотохудожники восторгаются ясностью фотографии Левицкого.

…

Стоит вопрос с публикацией этой переписки Шарлеманя, там 50 писем, это довольно много. Эти письма представляют такой интересный эмоциональный срез: русский человек заграницей, пишущий по-французски, являющийся носителем европейской культуры.